سواكن … المدينة النائمة

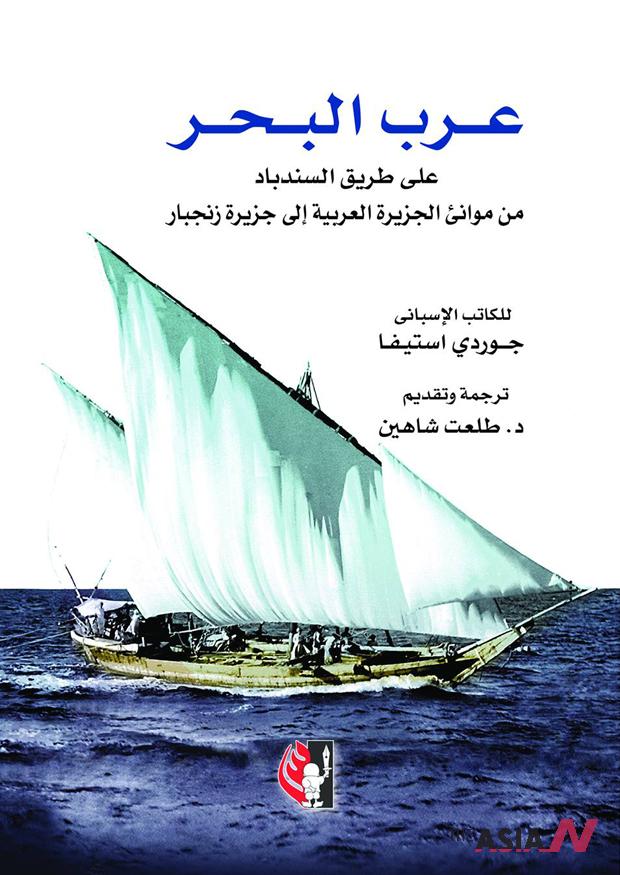

أحدث إصدارات دار سنابل للكتاب بالقاهرة “عرب البحر” للكاتب الأسباني جوردي استيفا ومن ترجمة وتقديم الدكتور طلعت شاهين، كتاب شيق يضم حكايات رحلة في الزمان والمكان، قام بها المؤلف على مدى خمسة وعشرين عاما منطلقا من القاهرة إلى الخرطوم وجوبا بجنوب السودان، إلى موانئ البحر الأحمر: سواكن وبورتسودان والحديدة، لتأخذه بعد ذلك نداهة الترحال إلى اليمن وعمان حتى زنجبار في محاولة لإعادة كتابة الماضي من منظور الحاضر، بحثا عن الماضي المزدهر لحضارة عربية إسلامية قامت على فنون البحر وحولت المحيط الهندي ليصبح طوال قرون عديدة بحرا عربيا خالصا، حضارة بحرية امتدت من موانئ الجزيرة العربية على البحر الأحمر وبحر العرب وحتى موانئ شرق أفريقيا، ابنة الرياح الموسمية التي احتكر أسرارها البحارة والتجار العرب، ومن خلالهم انتقل الإسلام حتى شواطئ الصين دون معارك أو غزوات، وظلت هناك لقرون حتى أغارت عليها أطماع الغرب الاستعماري ونجحت في محو الهوية العربية الإسلامية من شرق أفريقيا، ودفعتها إلى التراجع إلى شواطئ الجزيرة العربية.

بدأت حكايات هذا الكتاب كمغامرة قام بها الكاتب الأسباني “جوردي استيفا” عام 1977 لاستعادة أحلام عاشها طفلا مع “مغامرات السندباد” الأسطورية: سواكن ومخا أو قلهات على شواطئ البحر الأحمر، لتجذبه بعد ربع قرن إلى موانئ أسطورية أخرى في اليمن وعُمان، ومنها إلى مومباسا ولامو وزنجبار على الشواطئ الشرقية لأفريقيا التي كانت جزءا من إمبراطورية عربية إسلامية مركزها عُمان استمرت لقرون، وشكلت مشاهد من حكايات رحالة سابقين مثل ابن بطوطة في القرن الرابع عشر، أو وليفريد ثيزنجر بعده بستة قرون.

كتاب “عرب البحر” يشكل نموذجا لأدب الرحلة بكل ما يعنيه هذا التعبير، اندمج خلاله الكاتب في واقع مختلف عاد به إلى قرون عديدة مضت، ورغم ما طرأ على هذا الواقع من تغييرات مأساوية فإن الكاتب قدم وصفا رائعا لعرب أسطوريين محاولا استعادتهم قبل أن تختفي آخر آثارهم تحت وقع الحداثة.

يكشف هذا الكتاب أيضا عن مأساة اقتلاع الثقافة العربية الإسلامية من شرق أفريقيا في الستينيات من القرن العشرين بتخطيط من الاستعمار البريطاني تحت مسمى ثوري، مأساة وقعت ولا يذكرها أحد حصدت مئات الآلاف من البشر، وكانت سابقة لا مثيل لها تكتم عليها الإعلام الغربي والمؤسسات الدولية التابعة، وإن كانت ذاكرة البعض من أحفاد العرب هناك لا تزال تحتفظ بصورها وتجترها وكأنها وقت بالأمس.

“عرب البحر” يقع في 500 صفحة من القطع الكبير يحكي فيه المؤلف جوردي استيفا رحلاته وتنقلاته والمخاطر التي تعرض لها بأسلوب أقرب إلى حكايات ألف ليله وليلة، وتكشف عن معرفة عميقة بتاريخ هذه المنطقة الواسعة منذ الإمبراطوريات العمانية في القرون الوسطى وحتى عالمنا المعاصر الذي تمزقت فيه هذه الإمبراطوريات وتحولت إلى مجرد آثار يحاول أبناء عُمان والموانئ الواقعة في البلاد المجاورة الحفاظ عليها باعتبارها آثار الأجداد.

عاد عبد العزيز إلى سواكن وبعدها بأيام قليلة ودعت ديمتري وصعدت على ظهر شاحنة بدفورد أخذتني إلى مدينة المُعلم العجوز، لقد أصبحت مدينة سواكن القديمة مهجورة، وليس بعيداً عنها على هضبة مسطحة قاحلة أُقيمت مجموعة من المكعبات الإسمنتية: سواكن الجديدة، كانت مكاناً مهجوراً ولم يتغير كثيراً، بحثت عن صديقي، في بيته، قالوا لي مؤكد إنه ذهب إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، فتوجهت إلى هناك، كان اليوم جمعة، اليوم المقدس لدى المسلمين، وبالتالي كان المسجد مزدحماً بخلاف الأوقات العادية، وكانت أمام المسجد ساحة متسعة مكشوفة تحت الشمس الحارقة، بحثت عن ظل أنتظر فيه انتهاء أداء الصلاة، توجهت نحو عشة يقدمون فيها الشاي، وكان هناك طفل يقلي قطعاً من السمك في زيت رغوي أحمر، ومن حوله كتيبة صغيرة من القطط، الرمادية والسوداء والمرقطة، ذات رؤوس صغيرة وأقدام قصيرة تقف مترقبة أن يلقي لها أحدهم بسلسلة فقرية، ولكن لم يكن هناك سوى زبون واحد شيخ مسن، والطفل لا يبدو إنه على استعداد لمنحها أي شيء.

-بس، بسبس، بسبس.

كان يهمس الشيخ.

فهجمت عليه كل القطط بنظرة قلقة عدا واحداً أسود اللون، كان عصبياً كالآلهة المصرية القديمة “بيستيت”، عيناه باردتان وشفافتان كحبات مسبحة من الجليد.

-هذا ليس قطاً إنه جني.

حكى الزبون المسن إنه بالطبع جنياً عند نطقه بالإشارة الثالثة، إن لم يتحرك القط لا يكون حيواناً، بل جني. فاجأتني رقة المسلمين تجاه القطط، يتركونها تحتل البيوت عندهم كما تريد، وفي المقاهي والمطاعم الشعبية حيث تنتظر دائماً أن يلقي إليها أي زبون أي بقايا، وليس غريباً أن نراها في داخل المساجد، فهي هناك ملوك المكان وتنام على الأبسطة حيث تريد، وتترك أيدي المؤمنين تداعبها برقة، حيث يتحدثون عن حياتهم، وليس بالضرورة أن تكون أحاديثهم دينية، أو ينعسون القيلولة لأن المسجد ليس مكاناً مخصصاً للصلاة فقط، بل هو مكان مفتوح ومفروش بالأبسطة يمكن للغرباء أن يستريحوا فيه، بل ويمكنهم أن يقضوا ليلتهم فيه، إنها أماكن مضيئة، بعيدة الشبه تماماً عن كنائسنا التي تحيط بها الرهبنة، والأماكن المغلقة سيئة التهوية التي تفوح برائحة الشموع المحترقة، والعرق والمعاناة المتراكمة طوال قرون، وبطلعات قديسيها المعذبين ومسيحها المحتضر المسمر إلى الصليب، وتاج الشوك مغروس في جبهته وجرحه الرهيب في جنبه نتيجة ضربة حربة.

حكى لي بعدها بسنوات صديقي المصري مرسي سلطان، المولود في بورسعيد المدينة التي تضم مسلمين ومسيحيين ويهوداً كانوا يتعايشون معاً بلا أي مشاكل:

-في أول مرة دخلت فيها كنيسة كنت طفلاً فأصابني الرعب. وبعدها كنتُ أصاب بكوابيس ليلية.

لنعد إلى القطط، التي يقدرها العرب كثيراً، على العكس تماماً من الكلاب، التي يكرهونها ويطردونها دون رحمة، بصرخات عنيفة “بره”، بل وحتى يقذفونها بالطوب عندما تقترب منهم كثيراً، ربما يكون مفهوماً: الكلاب ليست نظيفة كالقطط، ويصيبها الحر بكل أنواع الأمراض، وتسير عادة في مجموعات عائلية، تملؤها الجروح، وتهاجم الآخرين، ولا أحد يريدها أن تقترب منه، وجود كلب في داخل مسجد أمر غير متخيل على الإطلاق.

-ما الذي جاء بك إلى هنا يا خواجه؟

ذلك الرجل الشيخ الذي وجه إليّ هذا السؤال كان الزبون الوحيد في المقهى، لأنه يبدو أن باقي أهل المدينة كانوا بالمسجد، أو يتجهون نحوه، كان المؤمنون يرتدون أحذية أو شباشب يكومونها أمام المسجد بينما مكبر الصوت ينادي بقوة، وكأنه عازم على تفريغ سواكن من المسلمين.

في اللحظة التي كنت أوشك فيها أن أجيب على السؤال، قطع حديثنا الصوت الخشن المتقطع لمكبر الصوت الصادر عن المسجد، انتبه الشيخ فجأة إلى إنه يجب أن يكون هناك، انتفض وتمطى كما تفعل تلك القطط وبصوت لا رغبة فيه:

-وأنا أيضاً يجب أن أذهب إلى المسجد. اليوم جمعة وإن لم يروني هناك، سيقولون إن الشيخ أبو بسبوسة عاد إلى شرب العرقي.

لكنه ما أن قال ذلك حتى عاد إلى الجلوس من جديد، جذبتني ضحكته الواضحة الصريحة وعيناه الذكيتان والسريعتان، أشرت إلى دكتي أن يشاركني إياها، وبعد أن ألقى نظرة مترددة على المسجد، كما لو كان يريد أن يقول: “لينتظروا ماذا لو مر اليوم دون صلاة، إن العالم لن ينتهي”، زجر الخادم الصغير بفحيح مفاجئ:

-يا ولد، هل هذا شاي أم ماء قذر من غسيل الأقدام؟ له طعم السمك، ألا تعرف أن هناك شيئاً اسمه الصابون؟

نظر إلي وقال:

– ما في فايده.

كما لو كان يملك مئة طبقة من الأصوات واصل حديثه بصوت مختلف:

-أنا أحب الشباب الأوروبيين مثلك، لديكم فضول في الحياة، تتركون بيوتكم المريحة لتتعرفوا على بلاد أخرى، وتأتون إلى فرن تغطيه الذباب في آخر الدنيا، الفضول هو الذي يجعل مجتمعاتكم تتقدم، لأنكم تحبون التعلم، بينما هنا- خفض من طبقة صوته، ملس ذقنه كما لو كانت لديه لحية متخيلة في الوقت نفسه أشار إلى المسجد- هؤلاء، شيئاً فشيئاً بدأوا يدخلون في كل مكان.

عاد إلى رفع رنة صوته:

-آه، لو إن المسكين عبد الناصر تركهم، هو نعم كان لديه مشروعاً عربياً، لقد أعاد الكرامة المفقودة، كان يريد أن يوحدنا، ولكن الغربيين وضعوا أمامه كل العراقيل. وفي النهاية قتلوه بالسم، أنا متأكد من ذلك…

قاطعته:

-معذرة، هل يمكنك أن تتحدث ببطء؟ لأنني لا أستطيع متابعتك.

أجاب:

-لكن حضرتك تحدثت باللغة العربية.

-إنني أحلم بأن أفهمها بشكل جيد، التحقت بدروس عربية بالجامعة والآن أدرسها في السودان، أتعلم بعض اللهجات التقليدية، ولكن في الحوار تتعقد الأمور قليلاً، أتوه فيها تماماً.

ابتسم أبو بسبوسة وواصل حديثه بالعربية، محاولاً العثور على كلمات إنجليزية كانت تهرب مني. واصل حديثه ببطء:

-يقولون إن قلب الريس لم يحتمل مرارة حرب الأيام الستة، ولكني أعرف إن هذا ليس حقيقياً. لقد قتلوه لأنه كان يمثل الحداثة، والآن… هؤلاء أصحاب اللحى يطالبوننا بأن نبحث عن حل جميع مشاكلنا في المسجد.

عاد إلى خفض صوته:

-اليوم الذي زار فيه السادات القدس، قاضياً على كل إرث عبد الناصر، عرفت أن كل شيء بالنسبة للعرب قد انتهى، لأن الإسرائيليين لم يؤمنوا بالسلام أبداً، إنهم فقط يريدون كسب الوقت لتنفيذ خططهم التوسعية. إن مدينة القاهرة- أم الدنيا، بسينمائييها وكتابها وشعرائها تم تحييدهم إلى الأبد، والآن تجد هؤلاء السعوديون- قال مشيراً إلى الأفق، فمدينة جدة تكاد لا تبعد عن مكاننا بمائتي كيلومتر- هم من يدمرون كل شيء بدولاراتهم البترولية، يعتقدون إنهم يستطيعون شراء كل شيء، لقد شاهدتهم في الخرطوم يبحثون عن فتيات الجنوب والإثيوبيات. شاهدتهم أيضاً في القاهرة يغطون بالجنيهات أجساد الراقصات في كباريهات شارع الهرم، وبينما يقضون أوقاتهم مع النساء ويمرغون كرامتهم بجريهم خلف فتيات أصغر من أولادهم، يقولون لبقية العرب إن هذا يأمر به القرآن وهذا يحرمه القرآن، وينشرون تطرف ابن عبد الوهاب، ذلك البدوي مدعي النبوة الذي يأمر بتدمير الأماكن الشعبية المقدسة، ويعلن عداءه للمتصوفة، لا أمل يا خواجه.

أخذ رشفة، وزعق في الطفل:

-هذا شاي بالفعل.

واستدار نحوي واعترف لي:

-أنا أيضاً كان لديّ فضولي، أعرف القاهرة، ودمشق، وبيروت… كنت في الجيش السوداني، أرسلوني إلى الجنوب، الزنوج تمردوا ضد الخرطوم وكانت الحرب بلا رحمة، لقد شاهدت هناك أشياء رهيبة، فالحياة هناك ليست لها قيمة الحياة هنا، كانوا يفرضون علينا ارتكاب أشياء أخجل منها وأندم الآن على ارتكابها، وتسهدني في بعض الليالي، والصلوات يا خواجه- أضاف بابتسامة- لا يمكن أن تعيد إليّ الطمئنينة أبداً، فقط العرقي يكون صديقي الوحيد، واستغفر الله العظيم.

وأنهى حديثه بتنهيدة عميقة.

طرأ على ذهني خروجي المتعجل من قرية الدنكا بين المراكب.

قال:

-حقيقة، هل أنت وحدك؟

لم يكن أي تطفل منه ولكنها كانت طريقة ليعرض علي الاستضافة.

-أنا أبحث عن الأستاذ عبد العزيز.

-آه، نعم أنت مهتم بهذا العالم، وفي هذه الحالة لن تعثر على من هو أفضل منه في هذا المجال، إنه أستاذ بجد، إنه دكتور، ينتمي إلى واحدة من كبريات العوائل من تجار سواكن، جاءوا من اليمن منذ أجيال، ولكن أنت تعرف الحال الآن، لقد انتهت تلك الحقبة: وهو آخر من تبقى من عائلته، من لم يمت منهم عادوا إلى اليمن أو بحثوا عن حياة أفضل في عُمان، والعربية السعودية وبلاد الخليج. ولكن عبد العزيز أقسم إنه لن يغادر سواكن.

فكرت ساعتها أن “البركة” تقف إلى جواري، ترى إلى أين سوف يأخذني عبد العزيز؟

-إذن أنا لا أستطيع أن أقدم لك إي شيء- أضاف متأسفاً لأن العرب لديهم إحساس عالي من حب الاستحواذ مع الضيوف- من الأفضل أن أبحث عن حالي، فاليوم يوم جمعة خاص جداً بالنسبة لنا والصلاة سوف تمتد لبعض الوقت.

مد لي يده.

-وأخيرا يا خواجه، أنا سوف أذهب الآن لأرى ماذا يقولون لنا هؤلاء الأئمة.

وقف بتباطؤ وخطا عدة خطوات، وقبل أن يخرج إلى الشمس استدار:

-أرجو أن يرافقك حسن الحظ أيها الأجنبي، وإن الله ورسوله يحميانك ويقودان خطواتك.

تقوم المدينة المتهالكة على جزيرة مرتبطة باليابسة عبر لسان رملي. تركت نفسي أتوه عبر متاهة الحارات متحاشياً الحجارة والأعمدة المتساقطة هنا وهناك، وجدران القصور والبيوت القديمة شبه متهالكة وتبرز من داخلها النقوش العربية والتعريجات الجصية. تجولت في المدينة النائمة حتى وصلت إلى المسجد، الشيء الوحيد الذي يكاد يتمالك بين تلك الأطلال، أعجبني المحراب- المتوجه إلى مكه، والذي يقف الإمام أمامه لقيادة الصلاة، كان مزيناً ويبدو أن أحدهم علق فيه جفنة عليها أكواب ملونة وبعض القطع النقدية. لم أكن أعرف حينها، ولكني اكتشفت فيما بعد إنه أمر متعلق بنوع من أنواع السحر، واصلت فحصي لذلك المكان الرائع، واكتشفت أرففاً يبدو أنها تحوي نسخاً من القرآن، وكذلك الجُب القديم والذي كان في زمن قديم يحتوي على ماء لوضوء المصلين، وفجأة سمعت من يناديني باسمي، لقد كان عبد العزيز، كان يتابعني منذ بعض الوقت، حاملاً مظلته السوداء ليستظل بها في يد وعصاه في اليد الأخرى، ولكن صوته كانت تبعثره الريح التي تهب، ونظراً لتعب ساقه لم يتمكن من اللحاق بي في تلك الحارات، عرض عليّ أن أصعد إلى المئذنة، صعدنا نتحسس كل درجة نظراً لتهالكها، وكنا نتحاشى لسعات الزنابير السوداء التي تعشش في الأعمدة الخشبية والتي كما تحكي الحكايات الشرقية، لقد تحولت إلى حامي حمى المكان، وعندما وصلنا في النهاية إلى الشرفة العلوية، نظر عبد العزيز من حوله وهتف:

-مشاء الله.

وقفتُ مندهشاً، كانت تحت ترقد أقدامنا المدينة الحجرية التي تمتد تحت الشمس الحارقة كما لو كانت مدينة تنبع من الرماد والدخان، وكان البحر هادئاً وثقيلاً، كما لو كان معدناً منصهراً تطفو على سطحه هياكل السفن الصدئة المتوقفه الى جوار الرصيف.

حينها، وبصوت جاد وعميق لم يستطع أن يخفي تهدجه اعترف لي عبد العزيز بخليط من العربية والإنجليزية:

-كانت هذه المدينة شيء عجيب، بقصورها وبيوتها الرئيسية التي كانت مدهونة بالأبيض وتحيط بها الأعمدة الخشبية التي كانت تأتي بها السفن الشراعية من جاوا. فسكان سواكن كانوا حريصين على إخفاء حياتهم المنزلية، ويحمون نساءهم خلف المشربيات، والوصول من البحر كان هدية كبرى، ومن الشاطئ وبعد ساعات من العمل كانت رؤية سواكن كمدينة تنبع من السراب، ببيوتها ومساجدها ومآذنها الحجرية البيضاء التي تعكس صورة البحر التركوازية. كانت السفن الشراعية تأتي من البعيد عبر المحيط الهندي، وكانت مخازن التجار تمتلئ بالجلود والعاج والأخشاب العطرية والذهب الأفريقي، والأخشاب والبهارات الإندونيسية والعطور والجواهر والحرير الهندي، ولحم القرش من اليمن، والبخور والعنبر من عُمان… ولكن في يوم ما قرر الإنجليز نقل الميناء إلى الشمال، إلى بورتسودان، وانتقلت العائلات الكبيرة معهم، وكثيرون غيرهم انتقلوا إلى السعودية وقليلون من قرروا البقاء في سواكن والموت مع المدينة القديمة، قبل عشرين سنة كان ممكناً مشاهدة العمارة القديمة، أما اليوم لم يعد باقياً منها سوى القليل من الجدران التي تقف بحالتها. لأن سواكن يا خواجه انهارت ومعها انهارت حقبة مهمة من تاريخنا.

طارت جماعة كبيرة من طيور البشاروش بإتجاه الشمال، ربما بإتجاه دلتا الدانوب، على هيئة طيرانها التي تشبه حرف اليو، نظرت إلى عبد العزيز فرأيت عينيه مغرورقتين بالدموع، ظللنا لبعض الوقت في سكون، وفجأة استعاد حيويته وضحك:

-هل قصّ عليك ديمتري أسطورة سواكن؟

-لا.

قال:

-لنهبط أولاً، إن هذه الشمس لحارقة.

جلسنا في الظل على كرسي حجري إلى جوار المسجد وبدأ عبد العزيز حكايته:

-كان زمان، سيّرت ملكة سبأ أسطولاً يحمل هدايا عظيمة إلى الملك سليمان، شق مياه البحر الأحمر بإتجاه خليج العقبة، وكانت الهدايا تضم سبع أميرات صغيرات عذراوات جمالهن يفوق جمال الشمس، ظلت الرحلة تسير بشكل عادي، ولكن في إحدى الأمسيات هبت الريح بقوة وانطلقت أمواج عاتية كالجبال، وبدأت تتلاعب بالسفن الخفيفة، ومن حسن الحظ أن أحد البحارة المخضرمين كان يعرف مكاناً آمناً كمحمية طبيعية، وكان المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه. وبعد صعوبة شديدة وصلوا إلى ذلك الميناء، وظلوا هناك لسبعة أيام بلياليهم إلى أن هدأت المياه. وبعدها واصلوا الرحلة ووصلت الهدايا العظيمة إلى القدس. ولكن اليهود اكتشفوا- توقف للحظات- أن الفتيات العذراوات كن حوامل، واعترفت الفتيات بالذنب ولكنهن عللن حملهن بإنه في ذلك المكان كان هناك جني رهيب اسمه سواكن، أجبرهن على مضاجعته، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اسم المكان.

استضافني عبد العزيز في بيته، كان يحب إعداد القهوة القوية، على الطريقة التركية، “قهوة مظبوط”، قليلة السكر، مختلطة بالهيل، بعد أن استعدنا قوتنا بعد النزهة القاسية تحت الشمس الحارقة، وبينما كنا ننتظر مائدة الطعام، عرض عليّ صوراً قديمة لسواكن، وفجأة انزلقت لوحة، وقعت على الأرض. هممت بالتقاطها وفعل عبد العزيز الأمر نفسه، ولسوء الحظ تصادمت رؤوسنا، وبعد بضع ثوان من الدوار، ورغم بشرته المحترقة أمكنني أن أرى بوضوح كيف كان يبتسم، كانت تلك اللوحة مرسوم عليها أعمدة متوجة، وفي أعماقها صورة للقاهرة بقبابها ومآذنها في لحظة غروب الشمس، لمحت في إشاراته علامة على المكر وهو يرفع إصبعه إلى شفتيه ويهمس هس، حتى لا يلفت نظر ابن أخيه الذي دخل في تلك اللحظة، يحمل جفنة وإبريق ماء ورد لنغسل أيدينا قبل أن نقبل على المائدة العامرة.

جلسنا على الأرض على حصير حول الطبلية التي وضع عليها ابن أخيه سلطانية وصينية معدنية كبيرة مزينة بالزهور وعندما كشفها بشكل مسرحي ليبين لنا طبيخاً من لحم الضأن والبامية. وفي طبق آخر منفصل كان يتصاعد دخان عن أرز مثير للشهية، ووضع أيضاً عدة أرغفة ساخنة وطبقاً صغيراً من الشطة المصنوعة على هيئة صلصة، إضافة إلى طبق من التمر.

بعد أداء الطقس الديني المبدئي والبسملة بدأت كما تشير العادات والتقاليد أن ألتقط الأرز لأضعه في فمي مخلوطاً بالخضر المطبوخة، بعدها، بعد أن أشار لي عبد العزيز هجمت على ذلك الطعام الرائع، وأطلقت صيحات إعجاب وكما اعتادوا في الشرق أكلنا بسرعة وفي صمت، لأن ساعة تبادل الحديث تأتي في النهاية، عندما يقدمون الشاي.

بعد أن انتهت ساعة الطعام، فالعرب لا يشربون أبداً أثناء الأكل، قدم لنا ابن أخيه الماء البارد من الإبريق الفخاري في أكواب من الألومنيوم وحينها نطق عبد العزيز:

-الحمد لله.

بحلول المساء، بحثنا عن نسمة هواء، ذهبنا عبد العزيز وأنا للتنزه بقرب الشاطئ. حدثني عن مدينة مكة المكرمة، حيث حج إليها مرتين ولا يزال يأمل في الحج للمرة الثالثة، لأنه يملك القدرة على ذلك، رغم عمره المتقدم، فإنه لا يزال يشعر أنه قوي وبصحة جيدة، حكى لي إنه خلال زياراته المقدسة طلبوا منه أن يأتي بزجاجة مليئة بماء زمزم، لأنها تمنح البركة، شرح لي إنه خلال رحلات الحج السنوية، يذهب إلى هناك أناس من جميع أنحاء العالم، من البلاد العربية والهند وإندونيسيا والصين وحتى مسلمي أوروبا وأمريكا، وسألني عن عدد المسلمين في إسبانيا، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسألونني فيه هذا السؤال، وكانت دائماً مفاجأة محدثي عندما أقول لهم إنهم ليسوا بالكثير، لا يتعدون عدة آلاف معظمهم من المغرب وبعض المتحولين إلى الإسلام، وحتى عبد العزيز لم يكن مصدقاً ما أقول، كيف أن البلد الوريث للأندلس وبلد ابن رشد وابن عربي وابن حزم وبلد غرناطة وقرطبة به هذا العدد القليل من المسلمين؟

قال عبد العزيز:

-بلد تعايش فيه الإسلام واليهودية والمسيحية ديانات أهل الكتاب بأمان تحت رايته دائماً، وكانت لهم مكانة خاصة وإن كانوا يدفعون الذمية، عشر ما يكسبون تماماً كالمسلمين الذين كان يجب عليهم دفع العشرية مما يكسبون إلى المحتاجين.

ظللنا لبضع لحظات أمام البحر، إلى أن هبت علينا نسمة فجائية مختلطة بدقات طبول وزغاريد نساء، علامة على إنهم يقيمون عرساً في مكان ما، تبادلنا النظرات دون أن تكون هناك حاجة إلى تبادل الحديث، قررنا الاقتراب من مكان الفرح.

كان العرس في ساحة خالية خارج المدينة، وعلى نغمات الطبول والسمسمية، آلة وترية من خمسة أوتار، كما لو كانت آلة فرعونية، كان هناك مطرب بصوت يترنم مبحوح، وبعض الفتيات في سن الزواج مغطاة أجسادهن بملابس مزركشة متعددة الألوان من الرأس حتى أخمص القدمين. يرقصن بإبراز النهدين باهتزازات عنيفة من عند الكتفين ويلقين الجسد إلى الخلف، وبينما أردافهن تهتز كمؤخرة الحمامات. وفجأة دخل حلبة الرقص مجموعة من الشباب بجلابيبهم وعمائمهم البيضاء وأحاطوا بهن مشيرين إليهن بأصابعهم، بينما يصدرون عن أفواههم نصف المفتوحة أصواتاً تشبه “تستس”، وكل فتى يختار شريكته وتتحرك كل فتاة مع فتاها في خطوات قصيرة، يبحث كل منهما عن الآخرين، يقتربون ويتباعدون في وقت واحد، مقلدين تناغي الحمام، كنا عبد العزيز وأنا نراقب تلك الرقصة المدهشة دون أن نفرض حضورنا عليهم، ولكنهم انتبهوا في النهاية لوجودنا، وإن تجاهلنا بعضهم، وكان علينا أن نقبل بالجلوس على بعض الكراسي في الصف الأمامي، فقد كان هو سلطة حقيقية هناك، وكان الناس يحيونه ويقتربون لتقبيل يده.

النسيم، الذي بدأ يهب، كان يجعل الحر الرهيب القاسي محتملاً على ذلك الشاطئ، والذي يعتبر الأكثر حرارة في العالم، ويأتي الهواء من وقت لآخر بنسمات محمّلة بالبخور، الممزوج برائحة الشيش كباب الضأن، المتبل بمزيج من البهارات الحريفة التي تتحول على الشواية إلى سحابة من الدخان.

اقترب رجل أعور صغير الحجم وفضولي، يحمل نارجيلة وجلس تحت أقدامنا، رفض عبد العزيز النارجيلة بحزم رقيق، أما أنا فقد قبلت الدعوة، وضع القادم الجديد على حجر النارجيلة بعض قطع الفحم النارية، الذي كان يحمل مزيجاً من المعسل وبعض الروائح المعطرة، سحب نفساً من مبسم الخرطوم حتى بدأ وكأن النارجيلة قد كتمت أنفاسه ومر الدخان عبر الماء محدثاً ضجيجاً وفقاعات، بعد لحظات، أخرج من فمه حلقتين من الدخان الكثيف اللذيذ، تاهتا في عتمة المساء، ثم حدّق فيّ بتركيز قبل أن يطلق قهقهة متحدية، كما لو كان يقول لي: “والآن الدور عليك”، ولكن قبل أن يقدم لي المبسم أخرج من جيب جلبابه قطعة بلاستيكية ووضعها في أعلى فم المبسم، الذي كان مكوناً من ماسورة معدنية مفتوحة الجوانب حتى تترك مجالاً للهواء للخروج ولا تنطفئ قطع الفحم المشتعلة. بعدها غمز لي بعينه الوحيدة ثم ابتعد هارباً:

-فرصة سعيدة.

كانت تحية غير دينية يقولها بعض المسلمين عندما يريدون التلطف مع نصراني أو متنصرين.

سحبت نفسين فانتشرت في جسدي حالة من الراحة الساخنة، انتهزت الفرصة حينها لأسحب نفسا طويلاً من النارجيلة فهاجمتني نوبة كحة متواصلة، وبدأت رأسي تدور، أمر عبد العزيز بأن يأتوني بكوب ماء، وطلب مني أن أشربه في رشفات صغيرة. عاد النسيم إلى الهبوب فيما كانت في وسط الحلقة تتراقص الفتيات مجدداً رقصتهن القديمة. أمسكت بالنارجيلة من جديد وسحبت نفساً بقوة، شعرت كيف أن ذلك الدخان المعسل يخنق رئتي. سحبت ثلاثة أو أربعة أنفاس أخرى، وفجأة غابت الدنيا ودون أن أعرف كيف، وجدت نفسي أسبح في نفق من الضوء الأبيض المائل إلى الزرقة، وشيئاً فشيئاً بدأت أسمع أصواتاً تتباين شيئاً فشيئاً إلى أن تبينت من بينها صوت صديقي، حينها اختفى ذلك الضوء ووجدت في مواجهتي وجه صديقي عبد العزيز المنزعج، الذي كان يرش الماء على جبهتي، بعدها بثوان صرخت بين زغاريد النساء:

-عبد العزيز؟ ما الذي حدث؟

-هل تريدنا أن نذهب؟

-أوه، لا، أشعر الآن بتحسن، هذه قوية أكثر مما يجب- قلت مشيرا إلى النارجيلة- أردت أن أتبرد قليلاً، ولكن حقيقة لا تنزعج، سوف أستعيد حالتي خلال دقائق.

جاء إلينا مجموعة من الصبية بطبق من الأحشاء المُتبلة بالشطة والليمون، إنها أكلة معتبرة من أطايب الطعام ولا تقدم إلا للضيوف ذوي المقام الرفيع، بعدها، دعتني إحدى النساء للرقص، مما أثار ضحكات الفتيات، وتلك السودانيات بملابسهن الواسعة المزركشة الألوان، يبدو إنهن أكثر تحرراً وسعادة عن غيرهن من نساء العرب، في كل حركة لهن يطلقن نسمة من العطور الفواحة، وشرح لي عبد العزيز إنه بعد الحمّام، وبعد ليلة الحنة ونتف شعر الجسد بالحلاوة، المكونة من مزيج من العسل والليمون، يجلسن عاريات في وسط غيمة من البخور الناتج عن احتراق مزيج من البخور والأخشاب العطرية قبل تغطيتهن ببطانية حتى تتداخل الروائح بجميع أجزاء أجسادهن.

كنت سعيداً رغم إنني كنت أعاني من تطرفي والدوار لا يزال يلعب برأسي، وأصابتني الموسيقى بالصمم. وشعرت بالحنين إلى مكان هادئ فعرضت على صديقي العودة إلى بيته في جولة نمر خلالها بالقرب من البحر

في البعيد، في ليلة بلا قمر، كانت ب ترتفع قايا المدينة القديمة كعملاق منحوت في النسيان، بدا عبد العزيز كما لو كان يهمهم بشيء، لاحظت إنه يريد أن يقول لي شيئاً لكنه كان متردداً، كما لو كان لا يجرؤ، وأخيراً انطلق:

-قلت لك إنني أود أن أحج للمرة الأخيرة، ولكني أود أيضاً أن أعانق شقيقي في طريقي، فهو يعيش بالقرب من مكة، في اليمن، عرفت أخباره من خلال حسين شقيقنا الأصغر، الذي يعيش في دبي، يا خواجه، لديّ رغبة للسفر إلى هناك، ولكني لست قادراً على أن أسافر وحدي، هل تريد الذهاب إلى اليمن؟ هل تقبل أن تكون رفيقاً لهذا الهرم لبضعة أيام؟ بعدها أسافر أنا إلى السعودية وأنت تواصل طريقك، وأيضاً يمكنني أن أقدمك للشيخ عباس، قريب لي متخصص في دراسة موضوعات تهمك أنت، وُلِد في ميناء المكلا[1]، في اليمن الجنوبي، وإن كان يسكن اليوم في صنعاء، إنني هرم وإن لم أذهب الآن لرؤية شقيقي، ربما يكون الوقت قد فات، فكر في الأمر.

رفع عبد العزيز عينيه نحو الأفق ليستطلع الوقت من خلال مواضع النجوم، وساعة اقتراب موعد الصلاة، استأذن قبل أن يبتعد لبضعة أمتار ليتيمم بالرمال، لأن ماء البحر يعتبر غير طاهر، سار باتجاه بعض الصخور، استدرت لأرى كيف يولي صديقي وجهه نحو مكة واضطجعت على الشاطئ.

كنت حسن الحظ حتى الآن، فتطلعاتي لم تبتعد كثيراً عن تلك الشواطئ البعيدة، وبشكل خاص في وقت مثل نهاية السبعينيات، عندما لم تكن هناك أطباق لالتقاط الفضائيات، ولا الانترنت، ولا بالطبع الحواسب الشخصية، ولا حتى الفاكسات التي تبدو لنا اليوم أداة متخلفة، ولم يكن التليفزيون قد وصل بعد، كان كل شيء يواصل إيقاعه البطيء والتقليدي والذي يجعل هضم التقدم التكنولوجي يتم بشكل طبيعي ودون قطيعة مع الماضي، يتجمع الناس ليلاً حول براد شاي ليستمعوا إلى الحكايات. وأيضاً للاستماع إلى أجهزة الراديو كاسيت وبعيداً عن الإيقاعات الغريبة، فكانوا لا يفعلون أكثر من نشر موسيقاهم الخاصة: عندما يكون هناك عرس أو مناسبة تتطلب العزف والغناء، كانت تظهر الأجهزة الكبيرة الملفوفة في قماش ذي ألوان مبهرجة، لتسجيل الموضوعات التي سرعان ما تصبح شعبية بعد ذلك.

كان يُسمع في الأفق عواء كلاب، إلى أن انتهى بعواء وحيد وطويل، كما لو كانوا يرفضون الخضوع لصمت طويل، يعرفون إنه لا بد قادم، وهكذا كان، وحتى موسيقى العرس صمتت ولم يعد هناك سوى سماع صوت الماء المقترب من رمال الشاطئ، ليسمع منه صوت مياه البحر الهادئة بدون أمواج. السفر مع عبد العزيز، كان يبدو تجربة فريدة لا يمكن أن تنسى أبداً.

اعتدلت، وبدا في البعيد، صديقي مستمراً في ركوعه وسجوده بإتجاه مكة المدينة المقدسة، خلعت ملابسي وغمرت جسدي في الماء الدافئ القاتم، لأكتشف بعدها إنني محاط بنقاط فسفورية لامعة ومدهشة، بقيت ساكناً، كنت أسبح ووجهي إلى أعلى إلى أن مر بجانبي شيء بارد احتك بساقي، خرجت من الماء وتمددت على الرمال لأتأمل سماء مليئة بالنجوم البعيدة، ولكن سرعان ما اكتشفت أن بعضها هي نجوم البحر المتوسط، ولكنها كانت في مواضع أخرى، وكانت الزهرة في الأفق واضحة جداً، والنجوم ترسم شكل العقرب من المقدمة إلى الجسد وحتى الذنب.

تركت نفسي تسبح مع النجوم، داهمني إحساس بإنني تحت قبة ضخمة. وبدأ كل شيء يدور وشعرت بحالة من الدوار العكسي، كما لو كانت قوة الجاذبية، بدلاً من جذبي نحو الأرض، كانت تدفعني باتجاه اللانهائي، أغلقت عيني. وفجأة، عَبَرت نجمة الأفق البعيد، وتركت أثراً من النار لبضع ثوان. ترى ما الذي ينتظرني على الشاطئ الآخر من البحر الأحمر؟

[1] – مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، اليمن، تعتبر من أهم الموانئ المطلة على بحر العرب..

لي جون سوك: الأولوية للأمن القومي؛ الاقتصاد؛ والتعليم

مؤسس جمعية الصحفيين الآسيويين، ناشر (آسيا إن)، كوريا الجنوبية

ثقافة الباعة الجائلين بسنغافورة تدخل تراث اليونسكو

الرئيس الشرفي لجمعية الصحفيين الآسيويين، صحفي مخضرم من سنغافورة

لغة الأشياء / أروى ومصباح الأمنيات

روائية وقاصة من الكويت، فازت بجائزة الدولة التشجيعية، لها عمود أسبوعي في جريدة (الراي) الكويتية.

كوريا الشمالية: الأسرة والزواج وأشياء أخرى!

آندريه نيكولايفيتش لانكوف Andrei Nikolaevich Lankov![]()

كاتب روسي حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة الدولة في ليننجراد ، درس في جامعة كيم إل ـ سونج، أستاذ في الجامعة الأسترالية الوطنية وجامعة كوكمين.