شيخ الأزهر: لو أن للآخرة عاصمة لكانت باريس!

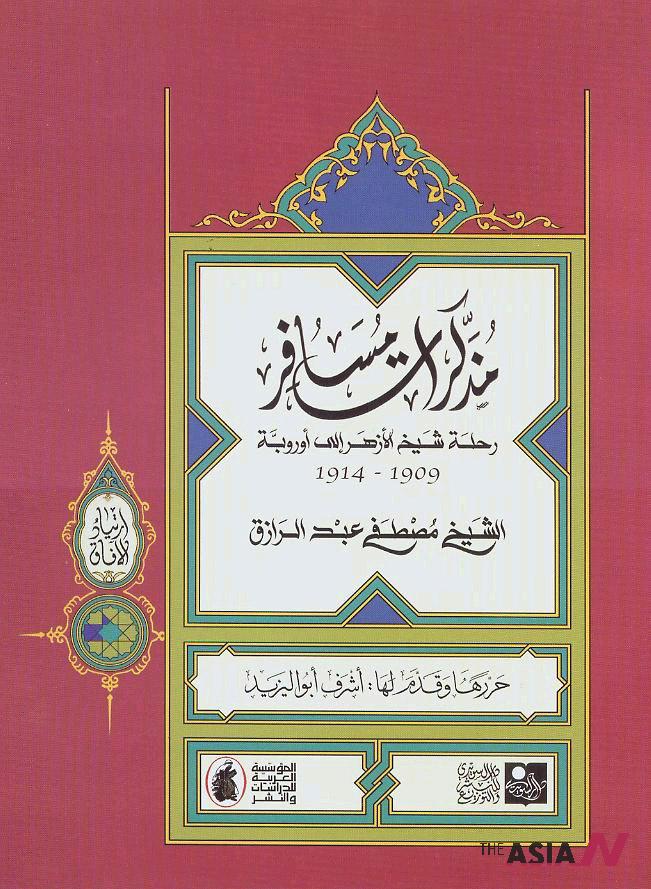

حين نشرتُ “مذكرات مسافر” للشيخ مصطفى عبد الرازق في سلسلةِ “ارتياد الآفاق” التي تصدرها دار السويدي، تلقيت بسعادة ردود فعل كثيرة على ذلك الكتاب الشيق، وكان صدى الانتشار الذي تحقق وراء محاولات جديدة مني لكي أبحث عن تراث الشيخ الجليل، وأن أعيد تقديمه للقاريء العربي، لأنه يحمل بين سطوره دعوات النهضة التي نفتقد إليها اليوم، حيث نغرق كل يوم في طوفان من عبارات التأسي على زمن جميل، والندم على مكانة راحت، والحزن على شمس غربت أو في طريقها للغروب! وقد رأيت أن كلمات عبد الرازق ـ مع كلمات مجايليه من رواد النهضة ـ ستكون مثل بلسم شاف، ووصفة لها فعل السحر في النفوس التي تروم للتقدم.

حين نشرتُ “مذكرات مسافر” للشيخ مصطفى عبد الرازق في سلسلةِ “ارتياد الآفاق” التي تصدرها دار السويدي، تلقيت بسعادة ردود فعل كثيرة على ذلك الكتاب الشيق، وكان صدى الانتشار الذي تحقق وراء محاولات جديدة مني لكي أبحث عن تراث الشيخ الجليل، وأن أعيد تقديمه للقاريء العربي، لأنه يحمل بين سطوره دعوات النهضة التي نفتقد إليها اليوم، حيث نغرق كل يوم في طوفان من عبارات التأسي على زمن جميل، والندم على مكانة راحت، والحزن على شمس غربت أو في طريقها للغروب! وقد رأيت أن كلمات عبد الرازق ـ مع كلمات مجايليه من رواد النهضة ـ ستكون مثل بلسم شاف، ووصفة لها فعل السحر في النفوس التي تروم للتقدم.

ولعلَّ الصدفة وحدها كانتْ أولَ خيطٍ قادني لقراءةِ أوراق هذه الرحلةِ المهمةِ. وهي صفحاتٌ منسية، رغم أن مسطرَّها من الأعلام النادرين في تاريخ النهضة المعاصرة، لما بلغه من مكانة، وما تركه من أثر. وفي أوراق هذه الرحلة من شذرات التنوير ما يجعلها أكثر معاصرة مما يكتبه دعاة التنوير اليوم، وفيها من الدعوة للحوار مع الآخر وفهمه، ما يكاد يكون صدى لما يحدث الآن.

وكنتُ قد عثرتُ على مقالةٍ أولى للشيخ مصطفى عبد الرازق في مجلة “مجلتي” التي أصدرها قبل نحو سبعين عامًا الأديب أحمد الصاوي محمد. كانت “مجلتي” ـ التي صدر عددها الأول في ديسمبر 1934 ميلادية، وكما يقول أحمد الصاوي محمد في أحد إعلاناتها ـ جسرًا بين الشرقِ والغربِ، وهو جسرٌ لم يُخفِ عشق مؤسسها وصاحبها ومحررها لباريس على وجه خاص، حتى أنه جمع ما نشره في “مجلتي” حول هذه المدينة في كتاب ضخم أسماه “باريس”.

كانت تلك المقالة الأولى، التي قرأتها للشيخ مصطفى عبد الرازق، قصيرة في صفحاتها، ممتدة في أثرها، وتحمل عنوان “بين البَرِّ والبحر” وفيها يقص علينا الشيخ رحلته بالسفينة إلى مدينة مرسيليا وزيارته لكنيستها الشهيرة “نوتردام دو لاجارد”، ليدعونا ـ من هناك ـ للتأمل في جمال الدين، أيِّ دين، رافضا مذهب الغلو، حيث يقول: إنما يشوه الدينَ أولئك الذين يريدُونه كَيْدًا وتضليلا، وقيدًا للعقول والقلوب ثقيلا. وكان تاريخ نشر هذا الجزء من الرحلة في الأول من يناير لعام 1937 ميلادية.

وهكذا بدأتُ التنقيب عن باقي فصول هذه الرحلة، لأكتشفَ أن ما ينشره الصاوي مستعادٌ، وقد سبقته إلى نشره منجَّمًا جريدة “السياسة” المصرية بين يوم الخميس 31 يوليو 1924 ميلادية “الموافق 28 ذي الحجة 1342 هجرية” إلى يوم الجمعة 10 سبتمبر 1926 ميلادية “الموافق 3 ربيع الأول 1345 هجرية”. ثم أعثر على مصدر ثالث للرحلة في كتاب “من آثار مصطفى عبد الرازق ـ صفحات من سفر الحياة ومذكرات مسافر ومذكرات مقيم وآثار أخرى في الأدب والإصلاح” وجمع شقيقه الشيخ علي عبد الرازق بين غلافيه هذه الأوراق وسواها وصدَّره بنبذة عن تاريخ حياة الشيخ مصطفى عبد الرازق، وجعل مقدمة الكتاب الصادر في 1957 ميلادية عن دار المعارف بالقاهرة لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

المؤلف

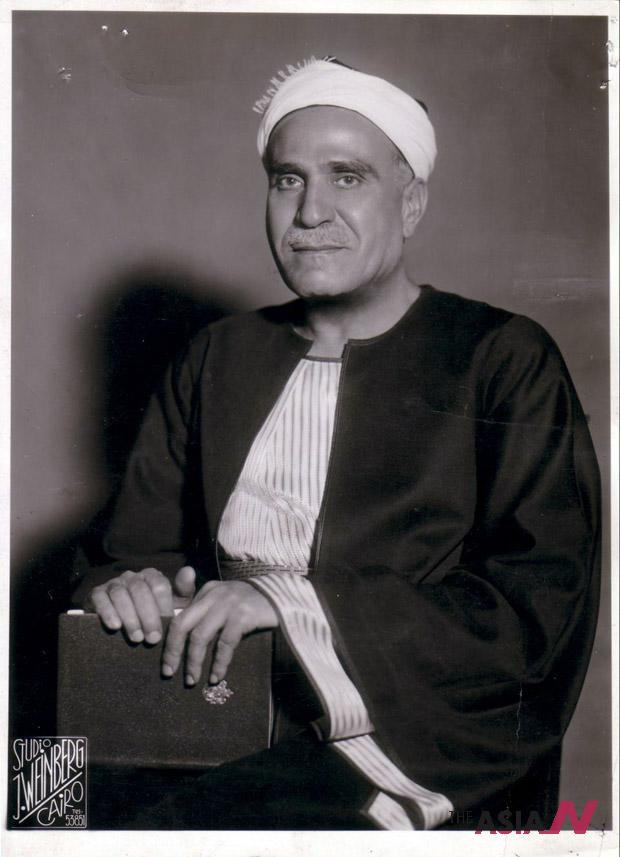

دَرَسَ الشيخ مصطفى عبد الرازق في الأزهر الشريف، وكان اجتهاده ونبوغه وراء نجاحه في امتحان العالمية في 25 يولية من العام 1908 ميلادية ونيله الدرجة الأولى، وهي أرقى درجات العالمية الأزهرية في تلك الأيام. وقبل أن يمضي شهر واحد على نجاحه انتدب في 11 أغسطس من العام نفسه للتدريس في مدرسة القضاء الشرعي، حتى استقال منها في السادس عشر من مارس 1909 ميلادية، وكان عمره آنذاك 24 عامًا، إذا أخذنا عام مولده 1885 ميلادية المذكور في ترجمة شقيقه لسيرته الذاتية مأخذ اليقين.

كما درس الشيخ مصطفى عبد الرازق على يد الإمام محمد عبده، واستفاد من منهجه في الانفتاح على أفكار الأمم الأخرى، وهو ما يتبدى بشكل جلي في أوراق رحلته “مذكرات مسافر”. فلم يكن منهجه بالضيق التقليدي الذي يتمسك به الأزهر في هذه الفترة، ولذلك يعدان، الإمام محمد عبده والشيخ مصطفى عبد الرازق، مثالين للانفتاح على الفكر الغربي، وكلاهما يمثل في الوقت الاهتمام بالفكر العربي وتراثه، كما أنهما معا يهتمان بالفلسفة. ونعلم أن للشيخ مصطفى عبد الرازق مدرسته في الفلسفة الإسلامية وفيها قدم كتابه فيلسوف العرب والمعلم الثاني، الذي يتناول فيلسوف العرب: الكندي، والمعلم الثاني: الفارابي، والشاعر الحكيم: المتنبي، وبطليموس العرب: ابن الهيثم، وشيخ الإسلام: ابن تيمية. ورغم صغر حجم هذا الكتاب إلا أنه نموذج على تمكن شيخنا من منهجه.

ويذكر الشيخ علي عبد الرازق أنه على أثر استقالة شقيقه من مدرسة القضاء، وتفاقم الفتنة في الأزهر، وكثرة الاضطراب والارجاف، نشأ التفكير في أن يسافر مصطفى إلى فرنسا لدراسة اللغة الفرنسية وبعض العلوم هناك. واتفق أخوته على أن يسافر إلى باريس ليقيم فيها سنة كاملة ليتعلم اللغة ويحضر بعض دروس الفلسفة في السوربون.

وفي يوم الثلاثاء 22 يونية 1909 ميلادية يسافر الشيخ مصطفى عبد الرازق من مدينة القاهرة إلى ميناء بورسعيد. وفي الصباح الباكر من اليوم التالي تبحر به السفينة متجهة إلى مرسيليا ليأخذ القطار منها إلى باريس، وكان يرافقه على متن هذه السفينة الأستاذ أحمد لطفي السيد، رئيس تحرير “الجريدة” لسان حزب الأمة آنذاك. وقد قضى الشيخ مصطفى عبد الرازق في هذه الرحلة الأولى إلى فرنسا ثلاثة سنوات متتابعات فلم يعد إلى مصر إلا في شهر يولية سنة 1912 ميلادية.

كانت عودة الشيخ إلى مصر لشهور قليلة، وما لبث أن شد الرحال مرة أخرى إلى باريس. ونحن نقرأ عن هاتين الرحلتين في أكثر من موضع، حيث يكتب صديقه الأثير الأديب محمد كرد علي: سَافرَ “الشيخ مصطفى عبد الرازق” إلى باريس في 1909 ميلادية، فتعلم الفرنسية وحضر دروس الأستاذ دركهايم في الاجتماع، ودروسًا في الآداب وتاريخها. وفي سنة 1911 ميلادية تحول إلى مدينة ليون ليشتغل مع الأستاذ إدوارد لامبير في دراسة أصول الشريعة الإسلامية وحضر في جامعة ليون دروس الأستاذ جوبلو في تاريخ الفلسفة ودروسًا في تاريخ الأدب الفرنسي، وتولى تدريس اللغة العربية في كلية ليون مكان مدرسها الذي كان قد ندب للتدريس في الجامعة المصرية.

أما ملف خدمة الشيخ مصطفى عبد الرازق في الحكومة المصرية فجاء فيه ما نصه: كُلِّفَ “الشيخ مصطفى عبد الرازق” أثناء إقامته بمدينة ليون بالتدريس بدلا من جناب الأستاذ فييت الذي كان منتدبًا للتدريس بالجامعة المصرية القديمة، وقد أعد رسالة للتقدم بها لامتحان الدكتوراه في الآداب، موضوعها الإمام الشافعي أكبر مشرعي الإسلام. وقد أخرج بالاشتراك مع المسيو برنار ميشيل ترجمة دقيقة بالفرنسية لكتاب الشيخ محمد عبده موضوعه العقيدة الإسلامية.

ويؤكد الشيخ علي عبد الرازق أن شقيقه الشيخ مصطفى قد شرع خلال إقامته بفرنسا في كتابة مذكرات يومية، وبذل في كتابتها عناية غير قليلة. وما نشره الشيخ مصطفى عبد الرازق ليس سوى شذرات، ويبقى جل هذه اليوميات في جعبة أسرته، ولا شك أن الكشف عنها ذات يوم سيضيء مراحل ومحطات كثيرة من الحياة الفكرية في مصر وفرنسا.

كان الشيخ مصطفى عبد الرازق حين عاد لفترة قصيرة من فرنسا عام 1912 ميلادية قد وجد أمه على فراش الرحيل للدار الآخرة. وبعد وفاتها، تداول الأخوة في أمر سفر الشيخ مصطفى مرة أخرى، واستقر الرأي على سفره إلى فرنسا، وسفر شقيقه علي إلى إنجلترا، كما كان والدهما الراحل يوصيهما. وفي مساء يوم الاثنين السابع من شهر أكتوبر 1912 أبحرت بهما الباخرة من بورسعيد إلى مرسيليا فوصلاها في صباح السبت 12 أكتوبر و منها انطلقا صباح يوم الاثنين 14 أكتوبر إلى ليون، حتى غادراها في السابع عشر من أكتوبر إلى باريس. وفي العاصمة الفرنسية يظلان معا حتى 24 أكتوبر، حيث يترك الشيخ علي شقيقه مصطفى، منطلقا إلى لندن. ولم يكن بين المسافرَين من اتصال إلا عبر المكاتبات، وزيارة وحيدة لعلي إلى باريس أقام فيها الشقيقان معا بين الرابع من أغسطس والحادي والعشرين منه عام 1913 ميلادية.

وحين مرض الشيخ مصطفى عبد الرازق مرضا شديدا خاطب شقيقه المقيم بلندن برسالة في 19 فبراير 1914 ميلادية. وكان أن تسلم الشيخ علي عبد الرازق برقية أخرى من مصر يطلب إليه أن يلزم الشيخ مصطفى عبد الرازق الرجوع لمصر. فغادر أكسفورد إلى باريس مساء 26 فبراير، ليصل إلى المستشفى التي يقيم فيها الشيخ مصطفى عبد الرازق، حيث اطمئن عليه. كان الشيخ المريض يجد راحته هناك، وهي الراحة التي أرقها قيام الحرب العالمية الأولى في يولية 1914 ميلادية وكان لا يزال في المستشفى. ويلح المصريون على أقاربهم في أوربا ليفروا إلى مصر قبل أن تنقطع بهم السبل، ويستطيع الشيخ مصطفى عبد الرازق أن يجد له محلا في سفينة حملته إلى بر مصر قبل أن ينتهي عام 1914 ميلادية.

وهكذا نحن في هذه الرحلة أمام سطور عمرها أكثر من تسعين عامًا، وكاتبها هو أحد علامة القرن العشرين في مصر، وقد تبوأ فيها من المكانة ما يستحق، فكان سكرتير مجلس الأزهر الأعلى “1915” ومفتشا بالمحاكم الشرعية “1920” ومشاركا في ترجمة كتابين أحدهما رسالة التوحيد لأستاذه الإمام محمد عبده إلى الفرنسية “1925”. كما كان عضوا بمجلس إدارة دار الكتب المصرية، وأستاذا للفلسفة بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة “1928” وحصل على درجة البكوية “1937” والباشوية “1941” وكان وزيرا للأوقاف خمس مرات “بين سنوات 1938 و 1942” وشيخا للأزهر “1945” ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية “1946” وأميرا للحج “1946”.

صباح يوم 15 فبراير سنة 1947 ذهب الشيخ مصطفى عبد الرازق لإدارة شئون الأزهر كعادته، فيترأس جلسة المجلس الأعلى له إلى ما قبل صلاة العصر. يعود إلى منزله فيتناول الغداء وينام القيلولة، ثم يستيقظ فيتوضأ ويصلي، ويأخذ يلبس ثيابه فيشعر بإعياء وهبوط، فيأوي إلى فراشه ويدعى الطبيب من قريب لإسعافه فيحضر، ولكن قضاء الله وقدره كان قد نفذ.

من قبيل التهيئة لقراءة نص هذه الورقة لنا أن نذكِّر بأن أدبَ الرحلةِ ـ على عمومه ـ يقوم على قراءةِ الذات من خلال اكتشاف الآخر، واكتشاف الذات من خلال قراءة الآخر. وأن مرجعية الكاتب الرحالة ـ وحدها ـ هي التي تخط سطور رحلته.

فالنص المرئي للرحلة المدونة يُسرب إلينا صورة الآخر بلغة الذات؛ تلك اللغة التي تُكتَب محملة بإرث ثقافي، ولغوي، ويعز على كاتبها أن يتجرَّدَ منه، بل وعلى العكس، نراه يحول ما يراهُ إلى قالب لغوي، حتى تكاد الأماكن التي يراها تنطق بلغته، مثلما تتنفس وتعيش.

وإن ذلك ليحدث، من قبل الرَّحالة الكاتب، ليس فقط في الأسماء التي يحولها، ويعرِّبها، ويبتكر لها نطقا مغايرا، غير مكتفٍ بنطقها كما ترد هي في لغتها، بل في الحالات التي يندر أن يتوقف عندها دون أن يستحضر المقارنة بين ما وجده هنا وهناك وما عاشه في المكان الذي ينتمي إليه، وخارجه، سواء كان ذلك مقصد علم، أو مهجر عيش، أو منفى نفس.

ويدون الكاتب الرحالة يوميات سفرته ولياليها، عالمًا بأن قارئه في الوطن، لذلك يبدو لنا الأمر جليا عندما نقرأ خطابه موجه إلى هذا القارئ الخفي والحاضر في آن واحد. ولعلي أكاد أجزم بأن الكاتب ذلك أو سواه، لو كان له أن يكتب بلغة غير لغته الأم، وأن يوجه خطابه إلى قارئ غير مواطنه، لكان لدينا تراث مغاير، وما تحولت نصوص كثيرة في أدب الرحلات العربي إلى مواعظ مستنكر ودروس مستنفر وحسب.

ولذلك فإن اختيار هذه الرحلة له سببه الرئيسي أنها نجت بنفسها من فخ الموعظة، واجتازته إلى فضاء نقد الذات، في مرآة الآخر. وأنها ـ في مرآة أدب الرحلة ـ قطعة أدبية رفيعة، لصاحبها تجربة في الشعر، مثلما هي وثيقة تاريخية نادرة، لأن كاتبها كان شيخا للأزهر، وأن هذا المنصب لم يكن عائقا له عن حرية التفكير، وتحرر التدوين.

لم تكن رحلة الشيخ مصطفى عبد الرازق “التي بدأت في شهر يونية 1909 ميلادية” بداية تدوين السفر إلى باريس، ولا آخرها. فقد عرفت هذه المدينة الكوزموبوليتانية حجا عربيا متواصلا، وقع في غرامها أصحابه، ولهم عنها أسفار كثيرة، منها ما نشر في حينه، ومنها ما يعاد اكتشافه بين حين وآخر.

فباريس 1826 ميلادية لدى الشيخ الأزهري رفاعة الطهطاوي “1801 – 1873 ميلادية” “منبع العلوم والفنون والصنائع”، وهي أيضا لديه “من أحكم سائر بلاد الدنيا وديار العلوم البرانية، وأثينة الفرنساوية”. وباريس 1844 ميلادية لدى علي مبارك “1823 – 1893 ميلادية” أحسن مدن الدنيا وأعظمها لحسن نظامها وكثرة ما فيها من المباني اللطيفة والأشياء الظريفة. وباريس 1850 ميلادية لدى فارس الشدياق “1805 – 1887 ميلادية” هي”نعيم النساء ومطهر الرجال وجحيم الخيل”. وباريس 1870 ميلادية لدى فرنسيس مراش “1836 – 1874 ميلادية” هي”عروسة لجميع المدن المسكونة وشمسا يدور حولها فلك العالم البشري وهكذا فهي مدينة لا حد لمدنياتها ولا قرار لعظماتها”. أما باريس 1883 عند الكاتب محمد المويلحي “1858 – 1930 ميلادية” فهي “المدينة الفاضلة، أم المدينة الكاملة، مهبط العمران والحضارة ومظهر الزينة والنضارة، وموطن العز والمجد، ومصدر النحس والسعد، بل هي عندهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد”. وباريس 1890 ميلادية لدى أحمد شوقي “1868 – 1932 ميلادية” هي”مدينة النور” و”سماء وحي الشعر”. وباريس 1893 ميلادية لدى توفيق البكري “1870 – 1932 ميلادية” هي”أرض أريضة، وبلاد عريضة، وجنة وحرير وملك كبير”. وباريس 1900 ميلادية لدى أحمد زكي باشا “1867 – 1934 ميلادية” هي”تحفة الدنيا، ونزهة العالم، وزهرة الكون. هذه باريس، جنة الجنائن ومدينة المدائن وعاصمة العواصم”. أما باريس 1909 ميلادية لدى صاحبَ رحلتنا؛ الشيخ مصطفى عبد الرازق “1885 – 1947 ميلادية” فهي “عاصمة الدنيا، ولو أن للآخرة عاصمة لكانت باريس! وهل غير باريس للحور والولدان والجنات والنيران، والصراط والميزان، والفجار والصالحين، والملائكة والشياطين؟!” ولعلنا نقف عند هذا التاريخ دون أن يكون ذلك إهمالا لما جاء قبله ولم نذكره، أو نسيانا لمن جاء بعدهم ولم نوثقه. “يراجع الببليوجرافيا في هامش هذه الورقة”

ومثل حال أهل الأدب كان مذهب أهل الفن، ولم لا والمدينة قبلته؟! فقد كانت باريس أكثر من مجرد عاصمة فرنسية، وخرج فنانوها من الاستوديوهات المغلقة إلى الفضاء المفتوح، ومن الأضواء الصناعية أو تلك التي تتسلل خائفة من زجاج النوافذ إلى الأنوار التي سكبتها الشمس في الحقول والمروج. بل وحررت باريس ـ لغير رجعة ـ شخصيات اللوحة من الإطار الديني الكنسي الساكن لتقدم راقصات الباليه، ونزلاء علب الليل، وجلوس المقاهي، ولاعبات السيرك وزائري الحدائق. وهي الموضوعات التي حررت بدورها باليته الألوان مما هو أكاديمي محفوظ إلى ما عرفناه فرديا وفريدا. ولم يكن الرسام الباريسي ـ مقيما أو زائرا ـ ينجو مما تثيره الأجواء الباريسية حوله؛ مؤلفات وبيانات وحركات نقد وثورة ومعارض فن وصالونات أدب ومتاحف كثيرة وسينما واعدة، حيث استطاع الفن أن يحرق معطف السطوة الدينية، ويمزق خيمة الحكام، ويهرب من أسوار الشهادات الأكاديمية، ويلقى بنفسه خارج القصور، هابطا من جنان عصور النهضة، إلى جنون العصور الحديثة.

ويقول الدكتور إحسان عباس عن رؤية زائري باريس لشخصيتها أنها تكاد تتكرر، “مع فروق بسيطة بين رؤية زائر وآخر، وهذا يرجع إلى أن أكثر هؤلاء الزائرين كانوا يحملون في نفوسهم [عقد نقص] تجاه الحضارة الأوربية و[عقدة استعلاء] تجاه من وراءهم من جماهير لم تنل حظا من ثقافة قديمة أو حديثة. لهذا جنحوا في الأغلب إلى رؤية باريس بإسقاط صورة الجنة عليها، لأن الجنة هي المثل الأعلى لما تحاول الحضارة الراقية أن تبلغه، وإذا وجدوا في باريس شيئا لا حاجة بالجنة إليه، استظلوا بالحديث الشريف، “فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر”] “باريس في الأدب العربي الحديث، ص8”

لكن هذا الإعجاب الفارط بالمدينة ـ لدى شيخنا ـ كان له ما يؤسسه، دون أن يكون لدى الشيخ ذلك الاستجداء لحضارة يجد عنده نقص منها. فهو يمتدح الطيب، شرقا أو غربًا، حضارة غربية أم مشرقية، لذلك حين يلتقي بهندوسي على الباخرة التي تقله إلى مرسيليا يقول معلقا ـ وكان التناحر آنذاك مشتعلا بين المسلمين والهندوس حول عبادة البقر وتسخيرها في الهند ـ ومَنْ مبلغُ صاحبِنا عني أنني ـ على شأن العيش والملح ـ لا أهين البقر ولكنني لا أعبدُه. وبعد. فيا ليت المسلمين والهندوس لا يتناحرون من أجل حيوان معبود!

إذن نحن أمام كتابة معتدلة الفكر، حتى لو أن اللغة أبدت من صنوف تعابيرها واستعاراتها غير ذلك. وأمام عين تستبصر وراء ما ترى.

و”مذكرات مسافر”، هو العنوان الذي اختاره الشيخ مصطفى عبد الرازق ليسبق قراءة أوراق رحلته، حين وضعه على رأس ما نشره في جريدة السياسة وقد أعطى لكل مقالة عنوانا فرعيا. وإذا قارنا بين ما سردته المصادر عن الرحلة وما سجله قلم الكاتب نجد أن مسار الرحلة يبدأ في مصر، وفيها ينتهي. وما بينهما يسافر الشيخ مصطفى عبد الرازق بين مدن مرسيليا وباريس وليون وريفها وجرينوبل وإكس ليبان ولندرة “لندن”.

ولغة الشيخ مصطفى عبد الرازق في جدها والهزل تكاد تحسبها من الشعر، ولعل تمهله في النشر بعد سنوات من الكتابة وأناته في ذلك ما استطاع سبيلا سببا في أن النص الذي تقدمه “مذكرات مسافر” من النصوص الأدبية الرفيعة في أدبنا العربي. يقول طه حسين: كان شديد الإيثار للأناة… وكان لهذه الأناة أثرها في كتابته فأنت لا تجد فيما يكتب معنى نافرا أو فجًّا، لم يتم نضجه قبل أن يعرب عنه. وأنت لا تجد فيما يكتب لفظا نابيا عن موضعه، أو كلمة قلقة في مكانها؛ وإنما كان كلامه يجري هادئا مطمئنا كما يجري جدول الماء النقي ، حتى يداعب صفحته النسيم. وكنت أشبه له كتابته بعمل صاحب الجواهر: يستأني بها ويتأنق في صنعها لتخرج من يده جميلة رائعة تثير فيمن يراها المتعة والرضى والإعجاب.

ومن استشهاد الشيخ مصطفى عبد الرازق بنصوص شعرية كثيرة لأبي تمام، والمتنبي والشريف الرضي وابن الفارض، نلمح فيه تلك الروح العاشقة للتراث العربي، ونعلم من سيرته كيف أنه ترك الشعر، بعد أن وصل فيه إلى مرتبة مرموقة، حتى أنه كان يرثي ويمدح شعرًا، ولكنه لم يشأ أن يجمع ما تفرق من قصائد وهي كثيرة. ولم يشأ شقيقه الشيخ علي عبد الرازق أن يفعل ما أبى الراحل فعله.

وإذا كان ذلك حديث اللغة كما يراها طه حسين عند الشيخ مصطفى عبد الرازق فإن مناحي أخرى في رحلته لا تقل أهمية عن السلاسة التي يكتب بها، والوضوح الذي يتوخاه. فقد أراد أن تكون مذكراته قراءة للآخر المخالف لنا في العلوم والآداب والفنون والسياسة والاقتصاد والمجتمع، وما أراه إلا مصيبا في ذلك كله، ناجحا في عقد المقارنة إذا صحت، واستشفاف المطابقة إن وجدت، واستنباط الدروس ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

فهو يقارن بين رحلة البر وسفر البحر. ويقارن بين مشاهد باريس وأحوال لندن. ويقارن بين حياة مدينة ليون وريفها. ويقارن بين الثقافات في الشرق وتلك التي في الغرب. مثلما يقارن بين الأطعمة والمشارب والعادات والتقاليد، وبين الشرطي في مصر وبريطانيا، والنادل على نهر النيل ونظيره على نهر السين. حتى تصبح الرحلة بمثابة قراءة سوسيوـ ثقافية لمجتمع يزوره دارس للفلسفة، مبحر في التراث، ومعتدل في الفكر.

وقد شغف الشيخ مصطفى عبد الرازق بباريس شغفا شديدًا، وفيها قال: باريس عاصمة الدنيا، ولو أن للآخرة عاصمة لكانت باريس! وهل غير باريس للحور والولدان والجنات والنيران، والصراط والميزان، والفجار والصالحين، والملائكة والشياطين؟! ولا شك أن أفكار الشيخ مصطفى عبد الرازق امتداد لأفكار زوار باريس منذ القرن التاسع عشر، لكنه استطاع أن ينقل ـ في كل خطوة ـ المعاني التي أرادها بشفافية بالغة. ولم يكن هناك من تحيز أعمى أو تحزب بغيض أو تطرف هوى. وفي الرحلة لقاء بمختلف الجنسيات والأديان، ومنها يقف موقف الشيخ المعتدل، الذي يضيء برأيه مواقف المغايرين له أكثر مما ينفر منهم.

ففي إحدى الكنائس يروي اعتراض الكنيسة على الأزياء المكشوفة لبعض النساء، مما جعلها تعد ذلك إخلالا بالحشمة الواجبة على المتدينات، خصوصا إذا دخلن بيوت الله وتعرض لرسم “لطقس” من رسوم الدين، فأصدر بعض أساقفة فرنسا منشورا إلى من يتبعونه من القسس يأمرهم بأن يتخطوا عند منح البركات من تجيء إلى الكنيسة بهذه الثياب ثم يعظونها بالحسنى. يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق: ومن الغريب أن بعض سيداتنا يسدلن النقاب على وجوه أذن الله أن تكشف ثم يبدين ما حقه أن يستر من أبدانهم وموضع زينتهن، وفي ذلك من المخالفة للدين والكمال، بمقدار ما فيه من المنافرة لذوق الجمال. لكن ليس لرجالنا الدينيين سلطان على النساء، إذ ليس لديهم بركة يمنحونها، فهل عندهم موعظة يسدونها؟

ثم يلتقي وصحبه بامرأة فرنسية حامل. إنها في بداية السبيل إلى حرم الأمومة، فيبتهلون إلى الله أن يرزقها أنثى يشرق من جبينها الوضاء نور الحب والسلام، لا ذكرا يحمل راية الحرب في مراكش وراية الفتك في الشام. ويعقب الشيخ مصطفى عبد الرازق: لم تغضب محدثتنا الفرنسية أن يُلمزَ قومها بالحق، فإن في فرنسا بحمد الله، من لا يغضب إذا لُعن الظلم والظالمون. ومن الطريف أن الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي يعترف في مذكراته بأنه نشأ على الخوف من شيئين، العفاريت، والسيدات، تكاد قصص مذكراته تتوزع بالعدل والقسطاس بين الرجال والنساء. “أما العفاريت فقد عدل الزمن تصورنا لهم، فأصبحنا لا نرهبهم إلا لمامًا”.

ولكن أغرب ما قرأت في رحلة الشيخ فكان لدى سماعه لصديقه يدعوه للسفر جوا إلى لندن ، يتذكر الشيخ مصطفى عبد الرازق: ولما قضينا من باريس كل حاجة، ومسح بالأركان من هو مسح، قال رفيقي: “نذهب إلى لندرة في طيارة “طائرة””. يغفر الله لك يا رفيقي! وهل يناسب وصف العالمية “يقصد شهادة العالمية الأزهرية” أن نرقى بطيارة إلى الأفق الأعلى فنزاحم الملائكة بالمناكب عند أبواب السماء، أو نتشبه بالجن في استراق السمع؟ قال فالأمر هين نستفتي في المسألة شيخ الجامع الأزهر أو مفتي مصر وننتظر الجواب. يغفر الله لك مرة أخرى! إن شيخ الجامع الأزهر ومفتي مصر وإخوانهما لم يردوا تحية الإسلام في إدارة المعاهد الدينية، وقالوا لمن ألقى إليهم السلام: لست مؤمنا. فهل تطمع في الرد على استفتاء يرسل إلى حضرات أصحاب الفضيلة من باريس؟ ولا شك أن معركة الشيخ مصطفى عبد الرازق مع بعض قيادات الأزهر الشريف كانت وراء تلك المُلح الطريفة التي يذكرها في ثنايا كتابه بين حين وآخر، وهي تشير إلى أن تشدد الأزهر في بعض جوانبه لم يكن له ما يبرره. وهي نظرة سماحة لم نعتدها ممن درسوا في الأزهر إلا لماما.

يبقى أن نسجل هنا تفسيرا لكتابة هذه المذكرات. فالواقع أن الشيخ مصطفى عبد الرازق كان قد دون الكثير منها، ونشر القليل. وقد حاول أن ينشرها في البداية كأنها مذكرات لشخص سواه، حين ابتدع شخصية أخرى عثرت عليها في “مجلتي” في الأول من مايو سنة 1935، وكان اسمها “صديقي المرحوم الشيخ حسان عامر الفزاري”. وقد بدأ نشرها على أساس أن صديقه هذا قال له ألا يبدأ بنشرها إلا بعد سنوات ثلاثة من رحيله. ومن يقترب من الصفات التي منحت للفزاري يدرك ـ دون أدنى شك ـ أنه شخصية متخيلة، يحمل في معظم صفاته ملامح شخصية الشيخ مصطفى عبد الرازق نفسه. فهو من الصعيد جنوب مصر، وقد سافر إلى فرنسا في 1909 ميلادية، وأقام ـ كما يصفه الشيخ مصطفى عبد الرازق ـ في باريس عاكفا على الاستفادة من دروس السربون وحسن المراقبة لكل ما يمر به في وسطه الجديد، ويعيش واصلا ليله بنهاره في العمل.

وعلينا أن نأخذ وصف الشيخ مصطفى عبد الرازق لأوراق صديقه الفزاري على أنها وصف لرحلته هو: كتبت في هذه الأوراق خواطر وملاحظات ووقائع خاصة بحياتي وحوادث عامة وقد كانت عزيزة عندي تلك الصحف التي تحفظ تذكار مسراتي وأحزاني وخواطر طفولتي وشبابي وما أظنها خلوا من فائدة لأنها حقائق لم يلعب بها هوى. وقد اترت لك منها أجزاء تنشرها بعد ثلاث سنين لتختبر حكم الرأي العام فيها ولتسترعي الأنظار إليها ثم اطبعها في كتاب.

المواقف والمقابلات

وقد رأيت أن أنسب ما يصل بنا إلى الهدف من سبر الرحلة، وهو وضع اليد على نقدُ الذَّاتِ في مِرْآةِ الآَخَر، من خلال قراءة في رحلة شيخ أزهري إلى أوربا، أن نختار عشرا من المواقف، وبيان ما بها من مقابلات مع الذات المنقودة، أو المنتقدة؛ إن شئنا الدقة. ولعل ذلك ما دعاني إلى أن أذهب إلى مواقف مختلفة، في الدين، والسياسة، والاجتماع، والتربية، والفن، حتى أجد مقابلات غير مكرورة، لرؤية الشيخ الأصيلة.

وبداية علينا أن نذكر موقفين يعلنان موقف الشيخ من باريس. ففي الموقف الأول نجده يقارن بين حبه لباريس وحب سواه، كلاهما متفق على الشغف بالمدينة، ولكن كيف يعبر عن ذلك: “يروى أن عالماً كبيراً من علمائنا – غير الأزهريين بالضرورة – كان قد غاب عن باريس زمناً طويلا في مصر، فلما عاد إلى ملكة المدائن، لم يتمالكْ أن ارتمى على أرضها وجعل يعفر وجهه في تراب الحرية، وإن كانت حريةُ باريس لا يلحقها غبار. كان ذلك قبل عهد الأتوموبيلات والأتوبيسات التي لا تترك الآن في باريس شبر أرض خالياً لعاشق يريد أن يرتمي ثم ينهض صحيحاً. وقد كان عالمُنا – يرحمُه الله – ضخماً طوالا، وكان يحب باريس ويحب الحياة. لست من هذا النوع من الغرام، بيدَ أني أحب باريس حبًّا جمًّا”. ولعل ذلك الاعتدال هو ما يؤكد أن نظرة الشيخ لباريس لم تكن غفلا من العقل والتعقل، أو أنه مشوب بـ “عقد النقص” التي تحدث عنها إحسان عباس فيمن عشقوا باريس.

ونموذج آخر يؤكد عدم وجود الاستعلاء، الشق الآخر، أو الوجه الآخر لعملة المسافرين للمدنية الغربية، ويؤكد أن اغتراب الشيخ مصطفى عبد الرازق عن مصر ومديحه لباريس وأوربا وفضائلها لم يكن ليمنعه من أن يمتدح ريف بلاده فيما يجب أن يمدح، وفضائل مدينته فيما يجب أن تذكر، وأن يسعى في نهضتهما بما استطاع. يكتب الشيخ مصطفى عبد الرازق ضمن سلسلة مقالاته عن هذا الريف بما يستحق، دون أن ينسى أن يختتم بما يتمنى له: وبالجملة فإن هذا الريف جميل كله ليس فيه موضع للذام إلا في شيئين: أما أحدهما فهو أنك تحتاج إلى تعرف دين الناس من قبل أن تبدأهم بتحية ذلك أنك إذا قلت للمسلم : “نهارك سعيد” لم يرضَ، وإن قلت للمسيحي : “السلام عليكم” غضب. ثم إن للنساء تحيات خاصة لا هي بالمسلمة ولا بالمسيحية وإنه لشنيع عندي أن يختلف هذا البلد حتى في كلمة التحية “السفور 15 سبتمبر 1915 ميلادية”. ولا شك أن بلاغة الشيخ مصطفى عبد الرازق وبصيرته كانت تسبق عصره في المناداة بالتسامح بين الدينيين وذويهما.

بل إنه يمتدح في باريس من يستحق المديح من بني وطنه: أما المصريون فليسوا من خير الطلاب ولا من شرهم، إلا أنهم ممتازون بالتأنق والرشاقة وحسن البزة.. وإذا ذكر الطلاب المصريون، وجب إعلان الإعجاب بشبان تتزين بهم مجاميعُ التلاميذ المصريين في بلاد أوربا المختلفة ونسمع ذكرهم ثناءً مستطاباً، وهم على قلتهم رجاءُ النيل والأهرام، وعزاء مصر اليوم وذخرها لمستقبل الأيام.. ولا يسع السائح المصري إلا أن يُسَرَّ سروراً عظيما بإقدام فتيان من خريجي الأزهر ومدرسة القضاء ودار العلوم على السفر إلى أوربا شوقاً إلى الكمال العلمي، من غير سابق تأهب للحياة والدراسة في تلك البلاد، ومن غير بسطة في الرزق ولا مدد. تجد منهم في باريس وليون وجرينوبل، وقد يكون منهم في غير هذه المدائن، وفي غير فرنسا. أولئك الشيوخ المجاهدون في سبيل العلم يستحقون عطفاً وتشجيعًا”.

وربما تصل ذروة التقدير للذات حين تعلو في مرآة الآخر، حين يحل ضيفا على مجلس يُذكر فيه أن الفيلسوف برجسن يشيد بإعجاب بالعالم منصور فهمي، أستاذ الفلسفة في الجامعة المصرية. يقول الشيخ: “وشعرت ساعتئذ بشيء من الفخر لمصر الناهضة، التي يشهد لفيلسوفها الشاب إمام فلاسفة العصر. ولم أكن أدري، ولا المنجم يدري، أن سيأتي لوزارة المعارف المصرية من يرى في الدكتور منصور فهمي غير رأي الأستاذ برجسن فيزعجه من وكره العلمي في الجامعة المصرية، ويوزع مجهوده بين شتى المدارس. على أن منصور فهمي سيظل فخراً لمصر ومظهراً من مظاهر مجدها العلمي حيثما طوح به أولئك المبددون لخير ما تدخره الأمم من فضل ونبوغ”.

وربما تصل ذروة التقدير للذات حين تعلو في مرآة الآخر، حين يحل ضيفا على مجلس يُذكر فيه أن الفيلسوف برجسن يشيد بإعجاب بالعالم منصور فهمي، أستاذ الفلسفة في الجامعة المصرية. يقول الشيخ: “وشعرت ساعتئذ بشيء من الفخر لمصر الناهضة، التي يشهد لفيلسوفها الشاب إمام فلاسفة العصر. ولم أكن أدري، ولا المنجم يدري، أن سيأتي لوزارة المعارف المصرية من يرى في الدكتور منصور فهمي غير رأي الأستاذ برجسن فيزعجه من وكره العلمي في الجامعة المصرية، ويوزع مجهوده بين شتى المدارس. على أن منصور فهمي سيظل فخراً لمصر ومظهراً من مظاهر مجدها العلمي حيثما طوح به أولئك المبددون لخير ما تدخره الأمم من فضل ونبوغ”.

أما في الدين يلوم على المتعصبين نسيانهم لسماحة رسالة السماء، ويذكر حين يزور في مرسيليا كنيستها الشهيرة [نوتردام دي لاجارد]، ويقول: “رأيت في نواحي هذه الكنيسة الصعبة المرتقى في جوف ظلامها المؤنس الرهيب عباداً يخرون للأذقان سجداً في خشوع وإيمان متوجهين إلى ربهم بقلوب تدفعها صدمات الحياة إلى التماس العزاء في كنف رحمته. في سذاجة لا يعرف الشك سبيلا إلى يقينها. فاللهم إيماناً كإيمان العجائز! أليس الدين جميلا في إخلاصه ويقينه؟ وجميلا في ما يمسح من آلام البشر بيمينه؟ إنما يشوه الدين أولئك الذين يريدونه كيداً وتضليلاً وقيدا للعقول والقلوب ثقيلا”.

ثم تراه يذكر ـ حين يرى مشهد نوم ـ أن النوم “أحد الموتين، ونعمة الله فيه كبيرة خصوصاً في مصر. وفي هذا الزمن، فإن الحياة أصبحت – في ما يظهر – ثقيلة منفرة. ألست ترى شبابنا الناهض يفر منها بالسكر والحشيش والأفيون والكوكايين والهرويين. وما أدري لم يلجأ فتياننا إلى هذه المعالجات المتعبة، وعندهم موتان مريحان، ونعمة الله فيهما كبيرة”.

ثم تراه ينتقد في مجتمعنا حالا تفشت، وهي عدم قناعة المريض ولا أهله بطبيب واحد ولا علاج واحد، ويقول : “وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى التراخي في التداوي أو الخلط فيه وكلاهما ضار. ولو أن لكل مريض منا طبيباً يعتاده، فيعرف تكوين بنيته وموطن الضعف فيها، وما هو مستعد له من الأمراض وتاريخ ما يصيبه منها، لسهل الاهتداء إلى الداء في بدايته، والوصل إلى مداواته على الوجه الذي يوافق مزاج العليل”.

ثم أنه في التربية أيضا يرى إلى ما يعتقده سوء تنشئة اجتماعية، يقول: “وبمناسبة الأطفال وابتسامهم، لاحظت أن الأولاد عندنا حين يعرف الابتسام طريق شفاههم الغضة تُكثر الأمهات والأقارب من إهاجتهم للضحك. وكلما رأيت الأطفال تستثار ابتساماتهم بغير حساب أدركتني رقة لهم، وإشفاقٌ عليهم، وخيِّل إليَّ أن أطفالنا تستنفد ابتساماتهم في المهاد فلا يُدَّخرُ منها لسائر العمر إلا قليل”.

فلسفة الشيخ مصطفى عبد الرازق الداعية للاعتدال، لا تترك مجالا إلا وطرقته، ومن هنا كره التطرف حتى في نزع الابتسامة من شفاه الأبرياء الصغار، لعل من هذه الابتسامات، المهدرة حسب رأيه، ما يعين صاحبها على صروف المستقبل.

ولعلنا نستطرد فيما عرضه له الشيخ مصطفى عبد الرازق ويمكن أن نسميه: موقف من الرقص! وقد استطاب له أن يعرض للأراء، وقد تكون كلها مما عن على باله، على هيئة حوار، كما كان الفلاسفة يقدمون المسائل لتلاميذهم: فهناك رأي يقول:لست أرى الرقص على ما فيه من رشاقة وجمال حاجة من حاجات المدنية ولا كمالا من كمالاتها. ولست أتمنى لقومي أن يقتبسوا هذه العادة في مايقتبسون من عادات الغربيين. فإن مدنيتنا المرجوة إذا امتازت بمسحة من الاحتشام كان ذلك زينة لها وجلالا.. وإذا كان لا بد لنا من هذه المحنة فقد كنت أود أن تبطئ قليلا إلى أن تثبت خطواتنا المزلزلة في سبيل التربية والتعليم…إن الرقص مهما يكن من شأنه فهو متاع من رفه المدنية، ونحن لا نزال نلتمس من المدنية ما يسد الرمق.

ويرد عليه رأي علمي : إن الرقص ليس حاجة من حاجات المدنية، ولا هو رفه من زوائدها، ولكن الرقص من حاجات الجماعة البشرية في جميع أدوار حياتها. ولسنا نعرف قوماً من البشر لا يرقصون، أهل البداوة لهم رقصهم ساذجاً غير متوازن، وأهل الحضارة لهم رقص أكثر نظاماً وأحسن انسجاماً، لا تخلو الأمم من الرقص إلا فترات في عهود الانقلابات الخطيرة، أو الفتن العاصفة. ولقد جاءت أديان لا يناسب تقاليدها هذا النوع من اللهو الفطري، فالتمست الغرائز البشرية لها منفذاً من جانب الدين نفسه. وليس حلقات الذكر بطبقاتها وبدفها ونايها، وحفلات الزار بدقاتها، وبطبلها وغنائها، إلا تحلة للرقص عند النساء والرجال في بلاد الإسلام.

ورأى ثالث: إن في هذا الرقص جمالا ولذة، ومن الجور أن ننقص حظ الإنسانية من اللذة والجمال فليكن هذا المتاع فنّاً من فنون الجمال تختص به طائفة تبرع في أساليبه، وتمتع الآخرين بآثار براعتها، فيكون عندنا الرقص فنًّا حيًّا من غير أن يكون في تقاليدنا أن يرقص أهل الحشمة والوقار.

ثم كان رأي خاتم: سيرقص أولادنا في المهاد، وأنتم تمحصون الأنظار، وتقدرون فتضحك الأقدار. حتى نقرأ تعليق الشيخ: “عادت الموسيقى إلى عزفها، ودارت حركة الرقص فطربنا جميعًا”. وكأنه بهذه الجملة الختامية يوضح رأيه المعتدل، في أن نأخذ ما ندرك أنه يخصنا، ونترك ما ندرك أنه ليس لنا، دون أن نحرمه على من سوانا. إنه احترام الشيخ مصطفى عبد الرازق للآخر، ونقده للذات التي تريد أن تعمم القاعدة، مع اختلاف المنطق.

وفي هذا السياق أيضا، سياق اختلاف العادات والتقاليد، ودور المجتمع تجاه ذلك، يعرض الشيخ للنساء “قصيراتُ الأكمام” وكيف “استرعى نظر الكنيسة الكاثوليكية قصرُ الأكمام وسعةُ الجيوب إلى حدٍّ يكشف الذراع َوالعَضُدَ ورأسَ الكتفِ، ويهتكُ سِترَ النحور والظهور، ويفشى سر الصدور”، حتى “عَدَّتْ الكنيسة ذلك إخلالا بالحشمة الواجبة على المتدينات، خصوصاً إذا دخلن بيوت الله وتعرضنَ لرسم من رسوم الدين، فأصدر بعض أساقفةِ فرنسَا منشوراً إلى من يتبعونه من القسس يأمرهم بأن يتخطوا عند منح البركات من تجيء إلى الكنيسة بهذه الثياب ثم يعظوها بالحسنى”.

لنراه في مقطع تال يضع المقابلة مع “بعض سيداتنا يسدلن النقاب على وجوه أذن الله أن تكشف ثم يبدين ما حقه أن يستر من أبدانهن ومواضع زينتهن، وفي ذلك من المخالفة للدين والكمال، بمقدار ما فيه من المنافرة لذوق الجمال. لكن ليس لرجالنا الدينيين سلطان على النساء، إذ ليس لديهم بركة يمنحونها، فهل عندهم موعظة حسنة يسدونها؟”.

ويعرض سريعا لأمر في السياسة، حين يحضر مجلسا نسويا فيهن من ترى ميدان البر أولى بالمرأة من كل ميدان، وأجدى على بني الإنسان. فيقول: “وإني وإن كنت أشتهي أن أرى في كراسي الحكم وجوهاً يترقرق دماء الحسن في جنباتها وأن أسمع من فوق المنابر أصواتاً تسيل الرقة من نبراتها، فإنني أتمنى أن ينصرف النشاط النسائي إلى عمل البر، والدعوة إلى الخير، فقد فشا الشر في بني آدم، فلم يبق للإنسانية إلا أن تولى وجهها شطر بنات حواء، تبتغي الخير من حسان الوجوه”. ولعل تلك كانت دعوة مبطنة للشيخ ضد دخول النساء مجال السياسة، وربما كان مصيبا في نظرته، فلا يزال العمل السياسي النسوي، حتى في فرنسا، لا يقابل الدعوات والمناهضات التي شغلتنا قرنا.

وباريس التي يعشقها الشيخ مصطفى عبد الرازق ليست فوق النقد، حين يستدعي سلوك بعض من بها نقدًا: “أما سائق السيارة فقد أقبل بعد فوات الموعد المضروب. وبعد أن أظهر الركب تبرماً وضجراً من الانتظار، أظهروا ذلك تهامساً بينهم فإن أحداً لا يستطيع أن يجهر بالقول لسائق سيارة في فرنسا أو يخاطبه في غير إدهان. وإذا كانت الشكوى عامة مما يبدو في أخلاق الطبقات العاملة في البلاد الفرنسية من الجفوة والتمرد فإن السواقين على اختلاف أنواعهم هم أشد الطبقات جفوة وتمرداً وقلة مبالاة أن يسوقوا الناس إلى هلاك أم إلى سلامة. وحوادث القطارات كحوادث السيارات شنيعة متكررة كل يوم تفيض دماء وأرواحًا”.

وبعد فقد كانت تلك طائفة من آراء الشيخ، ومقابلاته، بين الذات والآخر، حيث تمثل الذات هنا حينا، رجل الأزهر، وساعة مواطنا مصريا أو عربيا، وأحيانا مسلما، وهو في كل هذه الوجوه ينزع إلى أن نعتمد العقل والاعتدال، وأن ننظر إلى الأصول، وألا نسخر من الذات أو من الآخر. فإن القراءة العاقلة والمتبادلة بينهما تظل الهدف المأمول.

2 Responses to شيخ الأزهر: لو أن للآخرة عاصمة لكانت باريس!

اترك رد

لي جون سوك: الأولوية للأمن القومي؛ الاقتصاد؛ والتعليم

مؤسس جمعية الصحفيين الآسيويين، ناشر (آسيا إن)، كوريا الجنوبية

ثقافة الباعة الجائلين بسنغافورة تدخل تراث اليونسكو

الرئيس الشرفي لجمعية الصحفيين الآسيويين، صحفي مخضرم من سنغافورة

لغة الأشياء / أروى ومصباح الأمنيات

روائية وقاصة من الكويت، فازت بجائزة الدولة التشجيعية، لها عمود أسبوعي في جريدة (الراي) الكويتية.

كوريا الشمالية: الأسرة والزواج وأشياء أخرى!

آندريه نيكولايفيتش لانكوف Andrei Nikolaevich Lankov![]()

كاتب روسي حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة الدولة في ليننجراد ، درس في جامعة كيم إل ـ سونج، أستاذ في الجامعة الأسترالية الوطنية وجامعة كوكمين.

khaledsoliman

4 يونيو, 2013 at 3:05 م

كانت مصر منورة بإهلها

منار حسن فتح الباب

8 نوفمبر, 2013 at 9:03 م

مقال رائع جدا من اجمل ما قرأت