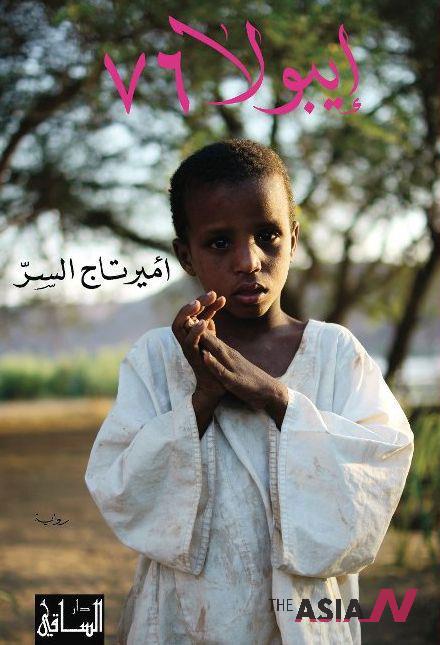

أمير تاج السر: إيبولا ٧٦

إيبولا ٧٦ ـ الفصل الأول من الرواية

في زمن المأساة،

تبدو الأشياء حقيقية.

العيون حقيقية.

اليد التي تحيي الجار حقيقية،

والقمر ليس محض خيال بعيد، لكنه حقيقي.

تسألني حبيبتي عن معنى الحقيقة،

وأحيل سؤالها للمأساة،

يسألني العابرون عن معنى الدم الحقيقي،

وأقول: الذي تزرعه المأساة.

في شهر أغسطس سنة ١٩٧٦، ضرب فيروس إيبولا القاتل، الذي يسبب الحمى النزيفية، مناطق عديدة من جمهورية الكونغو كينشاسا، ومنطقة أنزارا الحدودية، في جنوب السودان، وقيل أن عاملا بسيطًا في مصنع للنسيج، هو الذي جلبه. هذه ليست قصة عامل النسيج، ولا غيره من الشخوص الذين وردوا في هذا النص، ولكنها محض خيال بحت، لا علاقة له بالحقيقة مطلقًا. حتى ما ذكر عن التمرد والحرب الأهلية، ليس صحيحًا، ولا يجب أن يحال إلى تواريخ حقيقية.

-1-

تتبع (إيبولا) القاتل، (لويس نوا) ظهر ذلك اليوم الحار من شهر أغسطس، عام ١٩٧٦، وهو يتحرق شوقًا ليسكن دمه.

كان لويس من منطقة (أنزارا) الحدودية، في جنوب السودان، عامل نسيج بسيط في مصنع صغير، لإنتاج الألبسة القطنية، يملكه ويديره محارب سابق في جيش المتمردين على سلطة الخرطوم المركزية، اسمه (جيمس رياك)، وقد جاء لويس إلى الكونغو في زيارة حزن مباغتة، حين علم مصادفة من أحد العائدين من كينشاسا، بموت امرأة دغدغدت قلبه وشهوته في العامين الأخيرين، مستولية على كل ود، كان يكنه لزوجته في السابق. لم يمكث في وسط العاصمة كينشاسا إلا بمقدار تلفته في حذر، وعبوره الطريق غير المرصوف، بين موقف حافلة الركاب الصغيرة التي أقلته من أنزارا، وموقف حافلة أخرى، أراد استقلالها إلى مقبرة في الأطراف، حيث يرقد المئات من ضحايا إيبولا، حصدهم في انطلاقته الكبرى المحيرة تلك.

كان إيبولا حوله، وقريبًا منه بصورة كبيرة، ويتحين الوقت المناسب لافتراسه. دخل المقبرة المسورة بالحجر الأبيض، والمحاطة بأشجار بعضها مؤرق وبعضها زابل، والفيروس موجود، تحمله عشرات الأجساد التي صادفها هناك، كان في دم المتسولة العجوز، غائرة الخدين، التي مدت له يدها في صمت، ومنحها نصف فرنك وهو يدخل، في دم حارس الأمن المتسلط، الذي يقف عند البوابة، متكئًا على سلاحه القديم ونظراته تتحاوم بين الداخلين والخارجين، في دماء الزوار العديدين، الذين ألقى عليهم نظرة هائمة أو لم يلق، وحتى حين انحنى على قبر المرأة التي جاء من أجلها في تلك الرحلة الشاقة، وبكى بشدة، كان ينحني ويبكي على قبر امرأة، كان الفيروس في جسدها الميت، وقضى عليها منذ يومين فقط.

لا يدري إيبولا القاتل، الذي يروع الناس منذ فترة في تلك البلاد، مالذي لفت نظره في لويس نوا، ليضطرب كل ذلك الاضطراب، ليقرر الهجرة عبر دمه إلى بلاد أخرى، بعد أن كثر عليه النباح في بلده الأصلي، وجندت الدولة ثعابينها وعقاربها وكل ما تمتلكه من خير وشر لملاحقته، واكتشاف هويته، ووصلت عينات من دماء ضحاياه العديدين، إلى دول العالم المتقدمة مثل أمريكا وكندا، وأستراليا، والآن يدرسونها بعمق، تحت عدسات مرعبة، للعثور على لقاح ضده، أو دواء يعدمه إلى الأبد.

لم يكن لويس نوا في الواقع، جذابًا، لم يكن وسيمًا أبدًا، أنفه في غاية الضخامة وفيه بثور بيضاء، تختفي وتعود، كتفاه أعرض مما ينبغي لكتفين، شفتاه مشققتان بفعل الحر، وجفاف الحلق، وفي مقدمة جبهته العريضة، نُحتت بالنار، تلك الفصوص المقيتة التي اشتُهرت بها قبيلته، وتحمل معنى مقدسًا.

كم كان عمره؟، لا أحد يدري بالتحديد، لكنه يبدو في الأربعينات، أو بداية الخمسينات، تاريخه المرضي يبدو ناصعًا حتى الآن، لا ضغط ولا سكر، ولا خفة في النظر، ولا احتقان في الكلى أو البروستاتا، ولا شيء آخر باستثناء حمى المستنقعات التي تنشط في خلاياه أحيانًا، والتي ليست مرضًا على الإطلاق في تلك المناطق. تاريخه العاطفي سخيف بعض الشيء، فقد بدأ ترنحات الحب في سن مبكرة، غازل ستة عشر فتاة من جيله، وأجيال أصغر وأكبر، ولم تستجب له سوى واحدة كانت شبه عمياء، ما لبثت أن فارقته بلا سبب. تزوج منذ سبع سنوات، من امرأة اسمها (تينا أزاقوري)، من قبيلة أخرى غير قبيلته، تعيش معه في أنزارا وتعمل مع أمها في بيع الماء في الشوارع، وكانت عرضة لست عمليات اغتصاب ناجحة، واثنتين غير ناجحتين تمامًا، ولم يهجرها لويس عمليًا بسبب تلك الانتهاكات، لكن هجرته العاطفية لها ابتدأت منذ عامين فقط، حين تعرف على هذه المرأة التي يبكي عليها الآن بكامل دموعه، (ألين)، أو (إلينا) كما كان يسميها، لا يهم، فقد تخلص منها إيبولا العنيف إلى الأبد، ولا يعرف لماذا تخلص منها ومن كل أولئك الذين يرقدون بجوارها، ويبكي عليهم أهل، هم أيضًا في طريقهم إلى الزوال، قريبًا على يديه، ولا يعلمون شيئًا حتى الآن، يتفهون من نشرات الأطباء الصحية، ومحاولات الدولة تنبيههم لخطر غير معروف الهوية جيدًا، يلاحقهم، يعتبرون ما يجري في القرى من موت، يعقبه موت، يعقبه، موت ثالث، ورابع، وألف، إجراءات انتقامية، يبعثرها ساحر شرير، ولم يكن ذلك الساحر موجودًا إلا في مخيلاتهم الفقيرة.

كان نوا يزور تلك المرأة التي تعرف عليها في نزل ضيق، في أطراف العاصمة كينشاسا، أقام فيه مرة أثناء حضوره بغرض السياحة، وكانت من خادمات تنظيف الغرف غير المتطلعات، يأتيها مرة أو مرتين في الشهر، محملًا بأشواق المحبين كلها، وبكيس من الطعام الجيد، يكفي ليومين، يقضيهما شهوانيًا، معربدًا، ملتصقًا بشياطين الفجور كلها، ويذهب لينخرط في العمل، وفي داخله أشواق بلا حدود، لعودة أخرى أشد جنونًا ورغبة، وكان لحسن حظه غائبًا، حين سكنها الفيروس القاتل، وتوغل فيها حتى نزفت دمها الأخير. لقد دخلها عن طريق رجل آخر، كان يأتي في غياب نوا، فلم تكن وفية له أبدًا.

الآن، الرجل المرشح ليغزوه إيبولا، ويهاجر عبر دمه إلى دولة أخرى، يعربد فيها بنفس جنونه، قد كف عن البكاء المر، مسح عينيه بطرف ثوبه الإفريقي ذي الألوان المزركشة، اقتربت منه بائعة أزهار حافية، وضئيلة الجسم، اعتادت على ارتياد تلك المقبرة القريبة من بلدتها الصغيرة، وبيع العزاء للحزانى، ولم يدخلها الفيروس بعد. بالرغم من قلة اكتراثها، وإمكانية أن تسقط في أي لحظة. لمسته الفتاة في كتفه، بزهرة بنفسجية ذات رأس أسود، ونهض واقفًا ملسوعًا، اشترى الزهرة نفسها وزهرتين أخريتين من نفس النوع، غرس بضاعته، في تربة القبر الرطبة، وابتعد عن المكان، وعيناه ما تزالان، خارج سيطرته، كانتا شبه مثبتتين على القبر، حيث ترقد إيلينا الضائعة.

لا يعرف أحد إن كان أولئك الرجال المتباينو الأعمار والسحنات، الذين أحاطوا به بغتة، وتحدثوا إليه أكثر مما يجب، وبأصوات هامسة، من معارفه، أم مجرد حزانى آخرين أرادوا أن يشاركوه فكرة ما، الشيء المعروف، إن معظمهم كانوا يحملون الفيروس في الدم، ولن يلبثوا أن يتساقطوا تباعًا في وقت قريب.

كان أنف لويس نوا محجوبًا عن الشم في تلك اللحظة، فقد أرخى شال القطن الذي يضعه على كتفه، وهو من منتجات المصنع الذي يعمل فيه، غطى به نصف الوجه حتى يختفي جزء من كآبة الفقد، ولم يكن يدري أنه يتقي بذلك، إصابة محتملة، استعد لها إيبولا المنتشر في رذاذ التنفس.

في طريقه من باب المقبرة، نحو الطريق العام، إلى حيث يمكنه العثور على عربة تقله إلى وسط المدينة، اعترضه أحد الذين أخفق الفيروس في اقتناصهم على الإطلاق، عازف الجيتار الأعمى الشهير، (روادي مونتي)، الملقب بالإبرة في محيط معجبيه ومنتقديه معًا، وكان شديد الحرص في حياته كلها، ووسيمًا برغم عينيه الهائمتين بلا رؤية، وقادرًا على شم البشر ومخلفاتهم من على بعد عشرات الأمتار، إضافة إلى كونه متأثر بالغرب في ثقافته، ويزعم أنه تلقى تعليمه في جامعة بروكسل، وكرم هناك باعتباره أول وآخر إفريقي بلا بصر، يتخرج في تلك الجامعة. كان ذلك مجرد إدعاء، خارج نطاق الإبداع، فكينشاسا التي يقطنها الإبرة منذ ستين عامًا، بكل أحيائها وسكانها، تعرف أنه إدعاء، وأن شهادته في الموسيقى، شهادة إفريقية بحتة، حصل عليها في بيته وبجهود مضنية، لكنه زار بروكسل حقيقة، وترنح بجيتاره في (جاليري ستريت)، أكثر شوارعها ازدحامًا ورهبة، وشارك في كورال حماسي، على مسرح ( دي لا مونيه) الكبير، أعد لمؤازرة العالم الثالث المنكوب.

لم يكن عازف الجيتار، الذي تلازم خطواته، فتاة مليحة في أوائل العشرينات، اسمها (دارينا)، ويبدو أنها عصاه التي يتوكأ عليها، يريد شيئًا من لويس نوا، ولا كان ساكن أنزارا الحزين يمثل ميدانًا ممهدًا أو غير ممهد، تركض فيه خيول عازف جيتار قديم وشهير ملقب بالإبرة. إنها عادة، تعودها روادي منذ كان صغيرًا في السن، أن يعترض المارين في الطرق أحيانًا بلا هدف، وأحيانًا لاستطلاع الرأي في نجوميته، بعد أن غدا نجمًا. يمكن أن يعترض أمه، لو خرجت من البيت، يعترض مسلحين خطرين، ويعرف أنهم خطرون، ويعترض حتى نفسه، لو صادفها مارة في الطريق، ووجوده اليوم عند المقبرة، كان بلا هدف، لقد جاء ليعترض الطريق فقط. وقد سافر مرارًا إلى أنزارا وأماكن أخرى مجاورة، وبلاد بعيدة، بنفس طبائعه الغريبة، أحيا حفلات صاخبة، ممتلئة جمهورًا ونزقًا وفتيات مليحات، لم يبصرهن بالطبع، وأخرى في غاية الكساد، لم يحضرها سوى الذين نظموها، وبعض هواة حضور الحفلات، حتى لو كانت بلا معنى. وأتيح له مرارًا أن يلتقي بسلاطين القبائل، ونواب المجالس الشعبية، يتعشى على موائدهم، وبعض أثرياء الحروب هنا وهناك، يطربهم بقليل من المال.

مد روادي يده الرشيقة التي كانت تستحق لقبًا رسميًا ممجدًا، لم تحصل عليه أبدًا، تحسس بها جبهة نوا، مررها على دوائر الفصد المقدسة المقيتة أولًا، وتعرف على قبيلته بنفس السهولة التي يتعرف بها على تنفسه، ثم تحسس الشال الذي يرتديه، قال:

– سامحني يا سيدي على اعتراضي طريقك بهذه الصورة المزعجة، وفي وقت غير مناسب.. لقد أعجبني لون شالك. الأزرق لوني المفضل.

كانت مصادفة، أو لعلها ليست مصادفة على الإطلاق، أن شال نوا كان أزرق اللون، وملابس روادي الأنيقة المكونة من حلة كاملة، وقميص حريري، زرقاء اللون أيضًا.

– شكرا.

قال نوا، وأحكم من لف شاله حول رقبته، وغطى أكبر جزء ممكن، من وجهه، كانت كآبة الحزن مسيطرة بالكامل.

كان يبتعد، ويسمع عازف الجيتار يصيح من خلفه:

– موعدنا في جنوب السودان قريبًا، في بلدك آنزارا، أيها الرجل الحزين.. سأحيي حفلًا صاخبًا هناك … كن موجودًا لتستمتع,، وتنسى.

كان من المفترض أن يندهش نوا في تلك اللحظة، على الأقل من مسألة لون الشال، باعتبار أن الفصدات الركيكة على جبهته، هي التي دلت العازف على قبيلته و موطنه، لكنه لم يفعل، ولعله الحزن الذي ما زال يفور في دمه، ما أجّل تلك الدهشة، أو ألغاها تمامًا من قوانين الانفعال. عبارة العازف الأعمى بدت له برغم إدهاشها، مثل أي عبارات أخرى، يمكن أن يسمعها يوميًا في مصنع ألبسة القطن الذي يعمل فيه منذ سنوات، وسط زملاء بعيدين تمامًا عن الإبهار، أو في السوق، عند باعة اللحم والخضروات، وتجار السلع المستهلكة من العرب، أو عند (منقو نقوشوا) الحلاق الذي يقص الشعر لثلثي مواطني أنزارا الرجال، ويبدو سعيدًا بذلك الشقاء المستمر. والحقيقة وهو يستعيدها ثانية في ذهنه، بدت له كأنها عبارات البيت الروتينية التي ترددها زوجته تينا في أذنه يوميًا بلا انقطاع، منذ أن هجرها عاطفيًا. بمناسبة زوجته تلك، تذكر العشيقة الميتة، تذكرها بحدة، لدرجة أوشك فيها أن يعود إلى القبر الرطب مرة أخرى، يبكي ويغرس المزيد من الزهور البنفسجية ذات الرأس الأسود.

الذين تحدثوا معه في المقبرة، أخبروه باقتناع تام عن الساحر الشرير الذي يوزع الموت في عدد من القرى والمدن، بلا أي هدف معروف، وتفاعل معهم، ليس لأنه أراد أن يتفاعل، ولكن لأن نشأته وبيئته، ومستواه العقلي، كانوا مهيئين تمامًا لمثل ذلك التفاعل، وبالرغم من أن السكان سمعوا عن ما يسمى الفيروس الغامض، وقرأ المتعلمون منهم نشرات وزارة الصحة، المطبوعة بركاكة على ورق رخيص، واستمعوا إلى الراديو الذي اعتاد على قطع أغنيات مجيدة وتراثية، مثل أغنيات دريدو لونوا، وسليمان أغو، وعلى فرتكاري، ومنليك الإثيوبي، وإذاعة أخبار القاتل الرهيب، إلا أن مسألة الساحر الشرير، كانت هي الأقوى والأرفع شأنًا، ومن ثم جندت كثير من القبائل، سحرتها المعتقين، زودتهم بخامات التعاويذ كلها، وأمرتهم بتعقب الشر في أي جحر من جحوره، ومنازلته حتى يسقط.

نوا من بيئة مشابهة، نفس الدماغ المعد سلفًا لتقبل الأبسط، نفس تعرق اليدين بلا حر ولا رطوبة،، نفس مستوى هرمونات الجسد، وتأخر ظهور الشيب في الرأس، وأشياء أخرى، من صميم ويلات أفريقيا. لذلك، باستثناء حزنه على العشيقة الضائعة، لم يضف إلى قاموس مشاعره في تلك الظهيرة الحارة، سوى سخط مكتوم، على ساحر الشؤم الذي أمات حبيبته، وتركه ضائعًا.

في طريقه إلى كنيشاسا، على ظهر سيارة مكشوفة، بها دابتان، توقفت له طواعية، وغازله سائقها الثلاثيني، بغمزة من عينه، وجد راكبين آخرين، رجلًا وامرأة، لم يسألهما ولم يسألاه، كان الرجل، يسعل بشدة، وكان سعاله مجرد انفلونزا عادية ومسالمة، ليست في جرم إيبولا، وقد لاحظ أن المرأة التي كانت تجلس قبالته، على دكة حديدية، مضافة للعربة، تتوجع بشدة، ويداها على بطنها المتكور، ولكن للأسف لم يستطع أن يستنتج أبدًا، أنها في الشهر الأخير من الحمل، وتداهمها ألام الولادة الآن، والذي يسعل هو زوجها، ويذهب بها إلى أقرب مستشفى في كينشاسا..

ما خطر بباله في تلك اللحظة، شيئ عن الشره، والإكثار في الأكل، والتخمة.

كان لويس يفكر ورأسه على كتفيه، متجاهلًا إيجابيات الطريق الوحيدة، من خضرة ممتدة على مد البصر، ويكاد لا يشم فراء البهيمتين المربوطتين بجانبه على ظهر العربة، حين صرخت المرأة الحامل. عند تلك اللحظة، وهو يشاهد الماء والدم يتدفقان من تحتها، خطر بباله، أنه عاش مع امرأتين، في بلدين مختلفين، لكن لا واحدة منهما أنجبت أبدًا. وقبل أن تنقشع تلك الخاطرة عن ذهنه تمامًا، أو تتوسع وتجر بعض الحسرات، وجد نفسه يقف متصلبًا في الطريق، على تخوم كينشاسا، فقد أنزله سائق العربة بعنف، وهو يغمز له بعينه أيضًا، وانطلق حاملًا المرأة إلى حيث تضع، لم يفكر نوا في غمزة العين كثيرًا، وحتى لو فكر، فلن يتعرف على خصوصيتها أبدًا، لأنها في الحقيقة لم تكن صعلكة من سائق عربة مواشي، وإنما مرضًا مزمنًا يصيب عصب العين، وليس ثمة علاجًا له، في ذلك الوقت.

الآن ضحية إيبولا المفترضة في وسط كينشاسا العاصمة، بعد أن هبط من عربة نقل المواشي، ومشى على قدميه مسافة بشعة، قبل أن تتوقف له شاحنة قديمة جدًا، يقودها كونغولي بعين واحدة. كان في شارع محترم جدًا، ليس فيه شواذًا ولا بائعات هوى متبرجات، ولا شحاذين ملحاحين، ولا أي أحد من دعاة التحرر من التبعية الذين تمنى إيبولا كثيرًا أن يلعق أرواحهم واحدًا واحدًا. كان الشارع ملكًا للساحر القديم، (جمادي أحمد)، ليس ملكًا حقيقيًا بالطبع، ولكن الوجود اليومي المتكرر للساحر، وفي أي وقت، ومنذ سنوات طويلة، أوحى لأحد عمال البلدية المنبهرين بأدائه الكلاسيكي، أن يزيل تلك اللافتة المعلقة، التي تحمل اسم شارع (زومبي)، يستبدلها بواحدة أخرى رديئة الخط، عليها اسم الساحر جمادي أحمد.

كان الساحر في تلك اللحظة، موجودًا، جمهوره لا يشبه جماهير السحرة المتميزين كثيرًا، باعتباره فقد تميزه منذ سنوات طويلة، وقد فقد أيضًا في العشر سنوات الأخيرة، مشجعين يحق لأي ساحر حقيقي أن يفخر بحضورهم عروضه، فقد لاعبي الفريق الوطني لكرة القدم كلهم، لأنهم عرفوا سكة السفر والضياع في بلاد أشد جاذبية من بلادهم، وبعض السياسيين الطامعين في السلطة، لأنهم أعدموا بلا محاكمات في الشوارع، وكان يمكن أن يفقد قريبة من الدرجة الأولى، لرئيس إحدى الدول المجاورة، تأتي لمشاهدته عدة مرات في العام، وتدعمه بشيء من المال لولا أن جميع الإنقلابات العسكرية ضد قريبها، لم تنجح قط.

توقف نوا عن سيره حيث أراد أن يتوقف بالضبط، وبدأ ينبهر بالساحر الذي يشاهده لأول مرة، بالرغم من أنه زار كينشاسا عدة مرات من قبل، في تلك اللحظة التي وضع فيها الأخير، داخل كيسه القماشي، حمامة ترفرف، وأخرجها من ثقب في جانب الكيس، أرنبًا بريًا، أدخله إلى الكيس مرة أخرى، وأخرجه من الفتحة دجاجة بيضاء غزيرة الريش.

صفق نوا بتوتر، ولم يسمع سوى تصفيقه وحده، ذلك أن الحضور ألغوا عادة التصفيق منذ زمن، وتواطأوا فيما بينهم، أن لا يصفق أحد مهما توتر، إلا لو جاء الساحر بحيل جديدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.. أخرج الساحر من قبعة الدمور التي يرتديها، ست شفرات حلاقة مسننة، ابتلعها في تأن، وابتلع خلفها خيطًا قطنيًا أحمر اللون، توتر نوا حتى ارتعشت يداه، استمرتا في الارتعاش وهو يلتقط فرنكًا كاملًا من جيبه، يلقيه في قدح الساحر شبه الخالي، وحين مد جمادي، يده إلى حلقه، وأخرج الخيط وقد تضفرت فيه الأمواس بشكل متناغم، أعرب نوا عن اندهاشه الحقيقي، بأن ضحك، وأسرع للساحر، يحتضنه، لقد نسي بأنه حزين على العشيقة الميتة، نسي بأن في البلد قاتل مطلق السراح، وأن احتضان ساحر يؤويه الطريق، ولا تُعرف مصادر أكله وشربه، مخاطرة كبرى، لا يجب أن يتعرض لها أحد.

لا أحد يدري، لماذا لم يتقبل الساحر العجوز، تحية نوا العاصفة، لماذا تنرفز وغضب، وضرب الأرض بقدميه، وألغى عرضه وباقي فقراته التي كانت ستستمر حتى منتصف الليل، وابتدأ يلم خامات العروض، يرصها في صندوقه الكبير، عدد من الناس همهموا بتفسيرات محتملة، كأن يكون مستاء من طعم طبخة الفاصوليا بالمرق، التي التهمها قبل بداية العروض في ذلك المطعم القذر، كأن يكون سخيفًا، ولا يحب الغرباء، أو أن العناق المفاجئ لذلك الغريب، أفسد حيلة جديدة، كان سيفاجئ بها جمهوره، المترقب للتغيير. من وجهة نظر إيبولا، كفيروس قاتل، يترصد نوا ويسعى للهجرة داخله، ليجرب القتل في بلاد أخرى، كان الأمر سيان، ابتسم الساحر أو غضب، لا يهم في شيء، وربما كانت فرصة أكبر، ليبتعد ذلك الغريب المرهق، يلتصق بمصابين ، حتى تكتمل المهمة، تلك اللحظة خاف إيبولا بشدة، خاف أن ينهي نوا جولته فجأة، ويتجه إلى إحدى الحافلات العائدة إلى بلاده، ويفقده، ليبدأ البحث عن زائر جديد.

وقف نوا مصدومًا أمام غضب الساحر المفاجئ، يطالعه وفي عينيه اللتين بدأتا تستعيدان الحزن على إلينا من جديد، نظرة تساؤل. من المؤكد أن جمادي أحمد انتبه لتلك النظرة، من المؤكد أنه قرأها، وتجاهلها عن عمد، وتحدث بالفرنسية، مخاطبًا نوا، الذي كان لحسن الحظ قد عمل خادمًا عند عائلة فرنسية، أقامت سنينًا في أنزارا، قبل التحاقه بمصنع الألبسة القطنية، وهو يشير إلى صندوق أدواته الخشبي:

– في المرة القادمة، اقرأ هذا التحذير جيدًا، قبل أن تنبهر.

التفت نوا، والجمهور كله إلى حيث الصندوق الخشبي الكبير، الذي كتب عليه بخط أحمر، واضح:

جمهوري الكريم، يرجى عدم المصافحة أو العناق المباشر مهما كان السبب.

الحقيقة أن هذه العبارة لم تكن جديدة، فقد ظهرت بظهور الساحر نفسه، لكن أحدًا لم ينتبه إليها من قبل أبدًا، وطوال تلك السنوات، لم يحدث ثمة انبهار عنيف كالذي انبهر به نوا الآن ، لينتبه أحد إليها، والآن أصبح في حكم المؤكد أن العبارة ستشتهر بشدة، سيتم تناقلها، وربما استخدمها الناس في حياتهم اليومية، كأن يكتب أحد على ملابس نومه: زوجتي العزيزة، يرجى عدم العناق مهما كانت درجة رغبتك وغليانك، أو يكتب تلميذ فاشل بشيء من التحوير، على ورقة امتحانه: أساتذتي الأجلاء، يرجى عدم إسقاطي، مهما كانت درجة غبائي، وربما أوحت للسلطة بقوانين جديدة، تصدرها، وتمعن بها في تكميم الأفواه، كأن يُكتب عنوان بارز على صحيفة محلية:بأمر من الحكومة، يرجى عدم الاحتجاج، حتى لو مات الشعب كله. كانت عبارة خطرة، هكذا صنفها أحد الصحفيين المتواجدين مصادفة، وإحدى الناشطات في حقوق المرأة والطفل، وأقسم أحد المناضلين الذي خرج لتوه من السجن، وجاء للترفيه عن نفسه، بضغط من هواء الحرية الجديد، أن لا يسمح لأحد بمصافحته أو عناقه، حتى ينتهي من ممارسة كل شعائره المؤجلة، ويسب السلطة، ويعود إلى السجن من جديد. بالنسبة للويس نوا، لم تفعل فيه العبارة، أكثر من اتساع نظرة تساؤله، وبالنسبة لإيبولا القاتل، فقد تململ بشدة، ذلك أن المطاردة طالت، وساكن أنزارا، ما يزال بعيدًا عن قبضته.

صحيح أن ذلك الشارع، شارع زومبي أو شارع جمادي أحمد، بحسب رغبة عامل البلدية المنبهر، كان محترمًا، ولكن بشرط أن يكون الساحر موجودًا، وهو ما حدث طوال سنوات طويلة، وقد كان لا بد أن ترتسم دهشة كبيرة على كل الوجوه، حين استوقف الساحر فجأة عربة كارو يجرها حمار، مرت بالمكان، رفع على ظهرها أدوات خداعه كلها، تلك المستخدمة بصورة يومية، وتلك التي عشش فيها العنكبوت، وغادر إلى مكان غير معلوم. لم يصدق الناس ذلك، تجمدوا في أماكنهم، موقنين بأنها الحيلة الجديدة التي ينتظرونها منذ سنين، بدأوا يتلفتون، يتابعون برك المياه الضحلة، ونوافذ البيوت المتهالكة التي تطل على الشارع، و ينقبون في جيوبهم، لم يكن أحد يدري مالذي يبحث عنه بالضبط، الذي يعرفونه، أنهم يبحثون عن شيء ولا بد سيجدونه.

في تلك اللحظات المترقبة العنيفة، وبغياب الساحر جمادي، استطاعت (كانيني)، الفتاة التي ولدت في اسطبل خيل في الضواحي، من أب غير معروف، وعاشت منتهكة من ساسة الخيل، و ملاك الأحصنة، ومراهقي المزارع المجاورة، حتى بلغت الثامنة عشرة، أن تتخلص من انفعالها، في البحث عن الحيلة الغائبة. تجولت بعينيها في الحاضرين الذين كانوا قرابة الخمسين مندهشًٍا، وميزت نوا، بوصفه الأكثر بعدًا عن الدهشة، والذي أعانها بشدة على تحويل جزء من وقت شارع زومبي، إلى وقت آثم، حين أجبر ساحرًا متمترسًا منذ زمن طويل، على مغادرة المكان. قرأت عبارة الصندوق بمشقة، لأنها تعلمت نزق الجسد أكثر من تعلمها لأي لغة أو رطانة، وكان قاموسها اليومي شفاهيًا بحتًا، قاموس الحديث العادي، إضافة للجزء الآثم من الحوار الذي يساعدها في الرزق، وقد تركت الريف منذ عام، وتتجول في كينشاسا بحثًا عن السواح، ترافقهم إلى أي غاية يريدونها، غالية حينًا، ورخيصة رخص التراب في معظم الأحوال.

لم يعجبها لويس نوا كرجل يستوجب الإعجاب بوجهه وجسده، واحتمال وجود ثروة مخبأة في جيبه، لكنه كان هو الغريب الوحيد المتاح حاليًا، والغرباء مهما تكسرت مجاديفهم، وخلت جيوبهم من المال، لا بد يملكون شيئًا ادخروه للسفر والعودة، والإقامة في البلد الذي يزورونه.

في تلك اللحظات، وهو يرى الفتاة تلتصق بإغراء، بظهر الضحية المرتقبة، ابتسم إيبولا المحلق في المكان، وهو يراها تقرب وجهها من الوجه المفصد بتلك الدوائر المقيتة، ضحك، وكاد يطلق قهقهة عالية، حين رأى الغريب يغادر برفقة الفتاة التي سكن دمها البارحة فقط، تابعهما حتى خرجا من شارع جمادي، وترنحا في حارات قذرة، وأزقة شبه مهجورة، ودخلا بيتًا من طابق سفلي، يعج بالصراخ والضحكات غير البريئة، ويخرج منه بين حين وآخر، سكارى بالكاد يقفون على أقدامهم.

انتهى الأمر إذن، وأصبح لويس نوا، ساكن آنزارا الذي يزور الكونغو في رحلة حزن، ذلك الجسر الذي سيعبر عليه إيبولا إلى بلاد أخرى.

لي جون سوك: الأولوية للأمن القومي؛ الاقتصاد؛ والتعليم

مؤسس جمعية الصحفيين الآسيويين، ناشر (آسيا إن)، كوريا الجنوبية

ثقافة الباعة الجائلين بسنغافورة تدخل تراث اليونسكو

الرئيس الشرفي لجمعية الصحفيين الآسيويين، صحفي مخضرم من سنغافورة

لغة الأشياء / أروى ومصباح الأمنيات

روائية وقاصة من الكويت، فازت بجائزة الدولة التشجيعية، لها عمود أسبوعي في جريدة (الراي) الكويتية.

كوريا الشمالية: الأسرة والزواج وأشياء أخرى!

آندريه نيكولايفيتش لانكوف Andrei Nikolaevich Lankov![]()

كاتب روسي حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة الدولة في ليننجراد ، درس في جامعة كيم إل ـ سونج، أستاذ في الجامعة الأسترالية الوطنية وجامعة كوكمين.