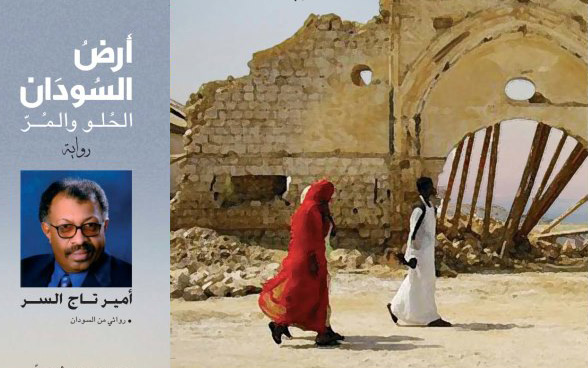

أمير تاج السر: أرض السودان – الحلو والمر

فصلان من رواية الأديب أمير تاج السر، أرض السودان الحلو والمر . Land of Sudan, Sweet and Bitter , Novel by Amir Tag Elsir

بحثتُ في سِير الأجداد عن الفطنة.

لم تكن سلعةً تباع في السوق،

ولا درسًا يلقيه المعلم ويمضي،

ولا خزانةً بلا قفل تئن ناضبة.

لعلها في الفجر، إن كان يوجد فجر،

لعلها في قلبي ولا أعرفها،

أو لعلها تلك الدهشة التي ارتسمت على الحاجبين،

وظننتها دهشة.

-1-

أجبن من قطة

بدأ الأمر مفاجأة كبرى لي، أنا جلبرت أوسمان، أو عثمان الإنجليزي، كما كان يسميني (سيف القبيلة)، تاجر الإبل غريب الأطوار، الذي صادقته زمانًا، و (عبد الرجال زافو)، أحد رقيق السودان المدهشين، والذي تعلمت منه الكثير، وكأفأته في النهاية بأن منحته الحرية، وكثيرون غيرهما من الذين صادف وعرفتهم في أرض السودان، وعشت بينهم أيامًا طويلة، ثم ليصبح ذلك الاسم رسميًا، ومعتمدًا لديّ، وأُضيف له اسم عربي آخر، بعد أن تغيرت معالم حياتي، بطريقة لم تخطر على بالي أبدًا.

مفاجأة في ليلة عادية من ليالي لندن، تلك الرتيبة، القاحلة نسبيًا، والتي لن تحدث فيها مفاجأة كبرى إلا نادرًا، وإن حدثت ثمة مفاجأة، فلا تعدو أن تكون بصقة سكران على وجهك الذي اجتهدت في غسله، تتجاوزها سريعًا، أو لسعة سوط من حوذي بلا ضمير، أراد استغلالك بمضاعفة أجره في رحلة قصيرة، وكشفت حيلته، وربما فتاة ليل عجوز من غجر الضواحي، تعرت كاشفة عن جسد فقد لمعانه، ولم يعد يملك إلهامًا أو حظًا يأتي بالقشعريرة.

أقول مفاجأة وأردد بيني وبين نفسي: مفاجأة.. مفاجأة.

فلم تكن بصقة سكران على الوجه، أتجاوزها وأمضي، ولا لسعة سوط حوذي تؤلمني قليلًا وتبرد، أو جسد غجرية عجوز ممتلئ بالنتوءات والحُفر، ألقي عليه أو لا ألقي عليه نظرة علي الإطلاق. وكما كان معلمي في المدرسة الكنسية التي تخرجت فيها، (مستر ويلارد)، يسرف في ما يسميه( تحدي الذات)، ليكمل درسه، كلما تجرأ تلميذ مهرج وضايقه، أخذت أسرف في تحدي ذاتي لأكمل المغامرة، أنا مستر ويلارد نفسي، وأتحداها الآن أن تتراجع.

كنا نحتفل ببساطة في ذلك اليوم، على ضوء الشموع المتراقص، في واحد من الملاهي الحديثة التي بدأت تغزو المدينة في ذلك الحين، جالبة فوضى لذيذة، وجاذبة لفناني أوروبا وصعاليكها، ثمة ضحكات وهمسات، ورائحة تبغ، ومغنية من أرض البلقان، اسمها (دارينا ماريتش)، ذات صوت ملعون، وجسد نحيل مزخرف، تتلوى بين الموائد، ورواد كثيرون، أغلبهم تجار قلقون، وعشاق من الطبقة الوسطى، يتحاورون في شؤون العشق، وعدد من متقاعدي الجيش الخشنين، يحاولون التماسك ومغالبة نعاس السكر، وينهض أحدهم بين لحظة وأخرى، محاولًا شد المغنية إلى صدره، أو مجاراتها في التلوي ويسقط على وجهه.

كنا ثلاثة أصدقاء، نحتفل بصديق عزيز خرج مؤخرًا من السجن بعد أن قضى عدة أشهر بذيئة.( بيتر مادوك)، رامي القرص المعروف في دنيا الرياضة، والعسكري الذي تمرد على خدمة التاج البريطاني، برفضه السفر منتدبًا للعمل في أرض السودان، خلافًا لآخرين من منتسبي الجيش، حوكم وسجن وعانى كثيرًا، وفقد عسكريته التي كانت تعجبه وتعجبنا، وخرج لنحتفل به اليوم.

في البداية كنا في غاية التفهم، ظرفاء ووقورين، واسيناه كثيرًا، تفَّهنا من رتب العسكريين كلها ابتداء من أشرطة الجند الفقيرة على الأكتاف، إلى صقور الجنرالات ونجومهم، ورصصنا له عشرات المهن التي يمكن أن تشكل له بداية جديدة، بعيدة عن هوس الجيش، وتدر دخلًا يعادل دخل جنرال. ردد أحدنا مازحًا، إن القوادين ذوي العاهات والوجوه الباهتة، وأمراض الأجهزة الحيوية، يكسبون أكثر من أي شخص آخر، متسولي الشوارع القذرين أيضًا يكسبون، وباعة زجاجات الخمر الفارغة، هم أثرياء هذا الزمن.

كان بيتر مكتئبًا حقيقةً، أميل للصمت الحزين، ومبتعدًا بوجهه عن مغنية البلقان، التي خصتنا برقصة استثنائية، شاركت فيها محاسن الجسد وعيوبه، وكان ثمة نهدان رخوان، يهتزان تحت قميصها الأبيض الشفاف.

فجأة وبعد كأسي الرابعة أو الخامسة، لا أذكر بالتحديد، وجدت نفسي أصرخ. وإصبعي في وجه بيتر، قريبًا من أنفه الذي كأنه منقار صقر:

– أنت جبان يا رامي القرص. أجبن من قطة. لو كنت رجلاً لذهبت، وعشت المغامرة حتى النهاية.. أجبن من قطة… أجبن من قطة.

كنت متسخًا بالسكر في تلك اللحظة، وسعيدًا إلى أقصى حد، ويقودني ارتواء شرير، أوقفني على قدمي، وزج بي في كل موائد السكارى، وحلق المغنية التي قطعت وصلتها الراقصة فجأة، وغنت بارتجال غير معهود، أغنية اسمها: أجبن من قطة، شاركها في أدائها كل المتوافرين في ذلك الليل الذي تعكر، بمن فيهم العسكريون المتقاعدون الذين أضافوا للأغنية قهقهات عالية، وبذاءات بلا حصر من إنتاج الحياة الوعرة وثكنات الكتائب الممتلئة بالخبث والشذوذ، وأصوات متباينة للقطط الرضيعة والجائعة، والتي على وشك أن تمارس المتعة. لم يقل رفيقانا الآخران شيئًا، ظلا مذهولين أو محايدين، لا أدري، ووجدت حين انتهت الأغنية وعدت إلى الطاولة أترنح، وجه بيتر وقد تحول إلى كابوس ويديه وقد اكتستا طاقة غريق.

كان الآن يشدني من ثيابي، يلقيني على الأرض، يركلني.. يصيح:

– إذهب أنت.. اذهب أيها البطل.. أيها القائد.. أيها المخنث.

لا أدري كيف انتهت تلك المعضلة، لا أعرف من الذي أوقف ركلات رامي القرص القوي علي وجهي وجسدي، من أوقف نزيف أنفي المندفع كشلال، وكيف وصلت بيتي مضعضعًا، قذرًا، ممزق الثياب، لكني لم أنم أبدًا.. كنت أحس بأذني تطنان بلا توقف، رأسي يكاد ينفجر، وأتحسس خاصرتي اليمنى المتورمة من جراء الركل المتواصل وأصرخ. ومع اللحظات الأولى للصباح، وحين انطلقت بدايات هيجان الشوارع، كان عندي قرار غير حكيم، استخلصته من حماقة الليل الذي بدأ ناعمًا، وتوعك: سأذهب إلى أرض السودان.. سأذهب.. سأذهب، سأذهب. ليس لأني من عشاق المغامرة ولا لأني أتوقع مجدًا في ذلك المجهول، ولكن لأني قبلت التحدي الذي ركلني به صديقي القديم بيتر مادوك، رامي القرص القوي الذي كاد يقتلني في حفل كان هو ضيفه.

وجدت القرار غير الحكيم يحتل تفكيري تمامًا، يغازلني بعنف، ويغار من كل أفكار أخرى تحاول استبعاده أو مشاركته الذهن، وجدته يجعلني أبتسم، أنهض من فراشي نشطًا، بلا آلام. أستحم، أغني .. ولا أفكر أبدًا في صداقتي التي ربما انهارت بواحد أصادقه منذ أكثر من عشرين عامًا.. تسكعنا فيها معًا، قرأنا شارلس ديكنز، وويليام شكسبير، و آرثر كونان دويل، وشاركنا في حل ألغاز شرلوك هولمز المستعصية، وحفظنا أشعار الرومانسيين كلها، استخدمناها في لقاءات الغزل الشفاف. وكنا بين حين وآخر، نتخذ مقعدينا في دار أوبرا لندن التي افتتحت منذ عهد قريب، جالبة فنًا جميلًا لم يكن مألوفًا في ذلك الحين.

كنت قد حصلت على شهادة في الرياضيات من إحدى المدارس التابعة للكنيسة، التي كانت تتولى شؤون التعليم في ذلك الوقت، والتي حرصت على تذكيري بفضائل الدين، وخوارق القديسين، وصراع الخير والشر منذ بدء الخليقة، أكثر من تعليمي نظريات البارون جان باتيست جوزيف المعروفة في التحليل الرياضي، أهلتني تلك الشهادة للعمل محصلًا للضرائب في بلد لا يفخر مواطنوه بالضرائب ولا بمحصليها، واضطررت لترك تلك المهنة بعد زمن قصير من مزاولتها. معتمدًا على بعض النشاط الاستثماري الذي استطعت المشاركة فيه هنا وهناك، إضافة إلى دخل أسبوعي من والدي الذي كان يملك متجرًا متوسطًا لبيع الزهور ونباتات الزينة، ولديه زبائن دائمون. يحجون إلى متجره في كل مناسبة، صغيرة كانت أم كبيرة، وبعضهم كان من أثرياء لندن الذين يمكن أن يبتاعوا شجرة غاردينيا بظلالها، لأن طفلًا يحبو استطاع أخيرًا أن يمسك بمقعد ويقف على قدميه. وكان من حسن الحظ أنني شفيت من خطر الحب واحتمال الزواج مؤخرًا، حين تركتني بلا سبب، (هيلينا دا سيلفا)، تلك الشقراء ذات الأصول الأسبانية التي كانت تعشقني وأعشقها لأربع سنوات مضت، وكان يمكن أن تصبح خطرًا عظيمًا على القرار غير الحكيم الذي اتخذته، لو أنني ما زلت تحت رحمة عينيها الزرقاوين، وصدرها الذي لم يفقد عنفوانه أبدًا.

لن يقول أبي شيئًا لأنني كبرت وأملك أن أقرر أو لا أقرر، ولن تقول أمي شيئًا لأنها ماتت منذ ست سنوات بمرض كان اسمه حمى البطن، قضى علي الكثيرين في ذلك الوقت، واتضح بعد تقدم العلم في تلك السنوات الست، أنه مرض الكوليرا اللعين، وربما ناحت أختي الوحيدة أو خاصمتني وأنا أخبرها بقرار السفر، والأرجح أنها لن تفعل بسبب انشغالها في أشياء أخرى بعيدة عني.

كانت مكتبة لندن العامة في ذلك الحين، واحدة من أكبر مكتبات الدنيا كما أعتقد، غنية بالكتب والخرائط، والمخطوطات، وتوشك أن تجلب لك الحضارات كلها من زمن فيثاغورث وأرسطو طاليس، إلي كولمبس وفاسكو ديجاما، وهذيان المغامرين الذي وثقوه في شكل مذكرات، ولا بد توجد مخطوطات عن الشرق وإفريقيا، وأعرف أن رحلات كثيرة، صبت في تلك الأماكن، وما غزو تلك البلاد واستعمارها من قبل دولنا الكبرى، إلا نتاج معلومات استقيت من شرور المستكشفين، الذين لا تخلو رواياتهم عن ذكر الثروة والعبيد، ونساء المجهول الشبقات، اللائي ينتظرن البيض المتحضرين قرونًا حتى يحصلن على المتعة الحقيقية، ودائمًا ما كانت أسرتنا الكبيرة في اجتماعاتها الموسمية، مثل أعياد الكريسماس، والقديسين. وحفلات زواج الأقارب، تتحدث بلا كلل عن جد قديم. ذهب إلى إفريقيا صعلوكًا مشردًا، وعاد بعد أربعين عامًا، يحمل لقب سلطان، منحته له قبيلة كبرى هناك، وظل يحكمها، يتحكم في عقول رجالها، وأجساد نسائها، ورضاعة أطفالها، إلى أن شاخ وتذكر بلاده، وركب البحر عائدًا، لكنها عودة ذات رونق، حمل فيها أطنانًا من الذهب والعاج والمجوهرات. شخصيًا لم أكن أتذوق تلك القصة الركيكة، ولا كان ثمة دليل عليها، ولا أستطاع أحد أن يحدد قصرًا منيعًا، أو هكتارات أرض، أو أي ترف آخر، تبقى للعائلة من أثر سلطان ثري. أعتبرها حلم يقظة لعائلة تأثرت بروايات المستكشفين المضللة، وقصص الرحالة المبالغ في زخرفتها، وتود أن تحوله إلى حقيقة في أيام الثرثرة الكبيرة.

لم أكن من زوار مكتبة لندن المنتظمين، ولا خطر لي في يوم من الأيام. أن أشيد أمام أحد بتنظيمها، وجهود مشرفتها (مس آدمز)، إحدى وجوه المجتمع البارزة، التي تتعدى موهبتها حدود رص الكتب وفهرستها، إلى أكثر من ذلك، وحكى كثيرون عن ثقافتها الواسعة، وصوتها الذي يتحدى موسيقى القِرب التي يعزفها الجنود الملكيون، وأصوات الطيور المغردة، وأنها كانت تقرأ الشعر وتمثله في أمسيات الاستماع التي تقام أسبوعيًا في المكتبة، ويمكن أن تصبح فجأة ملاكًا بجناحين مكسورين، خرج من قصيدة حب وهجر لشاعر من الرومانسيين القدامى، قرصانًا بلا قلب، في ملحمة عنيفة من ملاحم البرابرة، أو فينوس إغريقية، تمردت على ميثلوجيا الزمان القديم، وأشعلت القاعة بالحماس. كنت حياديّاٍ تجاه المكتبة ومشرفتها، وكان أكثر ما أعجبني في مس آدمز، في المرات القليلة التي رأيتها فيها، هي تلك الزهرة البنفسجية التي تضعها على طرف صدرها قريبًا من القلب ولا تغير لونها أبدًا. لم أبادلها أي حديث، ولا كانت تبدو متلهفة لتبادل الحديث مع زائر عادي، وكنت أشق طريقي إلى الكتب التي أريدها وحدي.

لم تكن مس آدمز موجودة حين دخلت المكتبة في ذلك الصباح المتفرد وسط صباحاتي العادية، وأخبرتني فتاة سوداء الشعر وفي إحدى عينيها حول أكل شيئًا من ملاحتها، إن المشرفة في إجازة، فقد وضعت طفلها البكر منذ يومين، سمته توماس، وتستمتع بصراخه وقذارته ولن تعود قبل شهرين على الأرجح. ضحكت الفتاة، وكانت في ضحكتها رنة أسى. لقد علمنا مستر ويلارد أيضًا في عدد من محاضراته، إن الضحكات ليست كلها ضحكات فرح، ويمكن بسهولة أن نقرأ الأسى في أشد الضحكات جلجلة. تجاوزتها ومضيت إلى رفوف الكتب التي كانت مرتبة بفن حقيقة، وقد قسمت إلى أقسام عدة، يحمل كل منها تخصصًا..كتب الرياضيات، كتب التاريخ، الفلسفة، الفن.. الأدب.. حضارات الشعوب.. أدب الرحلات.. كان هذا القسم الأخير، هو محطتي التي جئت من أجلها، ومن ثم بركت أمامه.

لا بد أنني قضيت ساعات الصباح كلها، أكثر من خمس ساعات، أقلب في الكتب التي اخترتها بمشقة، وظننت أنها قد تجدي، من دون إحساس بالوقت، لأن الفتاة الحولاء جاءتني بغتة تحمل مفتاحًا ضخمًا من الحديد، كانت تخبرني أن ساعات العمل قد انتهت، وعلي أن أختار كتابين على الأكثر، آخذهما معي، وأردهما لاحقًا لأستعير غيرهما حسب لوائح المكتبة، وكانت أمامي حصيلة بلا معنى، أو حصيلة لن تفيد جنوني ورغبتي في السفر، فليس ثمة كتاب واحد استطاع أن يرسم لي أرض السودان واضحة المعالم بعيدًا عن خيال مؤلفه وهوسه..هذا كتبه عالم حيوان مغامر، عشق نهر النيل ومخلوقاته، يركز فيه على لغة التماسيح في ذلك النهر وتزاوجها، وكيف يستخلص المسك من جلدها، ويباع بأسعار عالية. هذا للسير ميلر، ذلك الثري المتغطرس، الذي ذهب لمتعة الصيد وحدها، برفقة جيش من موظفيه وعاد برؤوس نمور وفهود وأفيال محنطة، وبعض الجروح الملتئمة على جسده، التي قال إنها من أسنان فرائس لا تعرف الفرق بين صياد عبد، وصياد يحمل لقب سير.، وثالث عنصري بلا جدال، يحكي عن نظم الإدارة في إفريقيا، وكيف أن بستانيًا بلا مخ في واحدة من حدائق لندن المهملة، يمكنه أن يدير شؤون الزراعة وري المحاصيل، في بلد شاسع من تلك البلاد الغبية، وكان أطرف كتاب في تلك المحصلة، ذلك الذي ألفته مس أنطوني، إحدي القابلات البريطانيات اللائي عملن في أرض السودان تطوعًا، وقد خصصته لعادة الخفاض الفرعوني لدى النساء المنتشرة هناك وذهبت خصيصًا لمحاربتها، وانتهى بها الأمر، إلى أن اقتنعت بمزايا تلك العادة وما تجره من سعادة مستقبلية، وخضعت هي نفسها لخفاض فرعوني عنيف، أجرته لها إحدى القابلات المحليات.

استعرت كتاب تلك القابلة المخفضة فرعونيًا، وكتابًا آخر لمبشر مسيحي، غاص في عمق قبائل الوثنيين وآكلي لحوم البشر، وكتب يومياته التي أرسلها لأحد آصدقائه قبل أن يتحول إلى وجبة متبلة وضعت على مائدة أحد الزعماء. سجلت الفتاة الحولاء اختياري بتأن لا يناسب تعجلها لإغلاق المكتبة، وضحكت بالأسى نفسه، الذي تعلمتُ قراءته من محاضرات مستر ويلارد، وذهبت إلى بيتي آملًا أن تجدي القراءة المتأنية، وأحصل على شيء ذي جدوى.

كانت مفاجأة لي حين وصلت إلى البيت راكبًا عربة لا تشبه عربات الليل الكئيبة وحوذييها المحتالين، أن عثرت على صديقي رامي القرص بيتر مادوك، ينتظرني هناك، وقد تلون وجهه بالقلق.

كان قد استيقظ من شر الليل كما استيقظت، راجع ذاكرته المشوشة كما أخبرني، وعثر بداخلها على نهر قسوة، وشبح جريمة، وأغنية سخيفة اسمها أجبن من قطة، تمنى لو أنها تبخرت بمجرد أن أغلق الملهى الليلي أبوابه ولن يذكرها أحد بعد ذلك. كان دقيقًا جدًا حتى وهو يهم باستعادتي، نقَّب عن مغنية البلقان المزركشة بصبر، حتى عثر عليها في أحد الجحور، فتاة عادية منكوشة الشعر بلا أصباغ ولا لعنة، ترتدي قميصًا منزليًا رخيصًا، وتقلم أظفارها بمقص صدئ. سألها إن كانت قد رأته من قبل، أو غنت أغنية اسمها أجبن من قطة، فأقسمت إنها المرة الأولى التي تراه فيها، وتلك الأغنية ليست من بين ما تعرفه من الغناء على الإطلاق..لم يكن من الضروري أن نتعاتب أو نتبادل الاعتذارات، وكانت دقيقتان فقط، استعدنا فيها صداقتنا القديمة، بكل توافهها وعدم توافهها.

مؤكد أن بيتر مادوك قد فوجئ وأنا أخبره بنيتي الأكيدة في السفر إلى إرض السودان.. قال بصوت متشنج:

– لا يا رجل..لا يا جلبرت.. لقد سحبت التحدي.. أقسم أنني سحبته.

ولم تكن تلك اللا تعني لي شيئًا، ولا سحبه التحدي، يفيد في هذه المرحلة.. أنا ذاهب لا محالة، وكنت سأذهب حتى لو لم يتمرد على الخدمة العسكرية ويسجن، لو لم يكن ثمة احتفال بخروجه من السجن، وأغنية بلا معنى اسمها أجبن من قطة، كان ذلك قدر، وعلي أن أتبعه.

لم يمكث بيتر عندي طويلًا، استسلم لعنادي بعد مجادلات عنيفة حينًا، ورقيقة، حينًا آخر، ووعود بأنه لن يتحدى أحدًا مرة أخرى، وقال بعد صمت مؤثر:

– إذن ما دمت مصرًّا على السفر، اذهب لهذا الرجل. إنه( هارولد سامسون) ، الملقب بالخبَّاز، فقد عمل في أرض السودان سنوات طويلة، ويمكن أن يفيدك كثيرًا ، خاصة في تعلم لغة العرب التي يجيدها تمامًا.

لم يضف حرفًا آخر، وكتب لي عنوانًا على ورقة صغيرة قدمتها له، وذهب.. كانت خطواته ثقيلة متكاسلة، لا تناسب هيكله وسمعته الرياضية، وركلات الأمس المميتة، سرواله الأزرق بدا لي فضفاضًا على جسده، وفكرت أن ألحق به وأبكي، لكنني لم أفعل، كنت متعجلًا للغرق في الكتابين الذين استعرتهما، وحالما أنتهي من قراءتي المتأنية، سأذهب للخباز وأرى ما يمكن أن يقدمه لي.

بعد ستة أيام قضيتها أتنقل بين كتاب القابلة التي ذهبت كاملة وعادت محملة بموروث أهل السودان الشبقي العريق، وكتاب الوثنيين، آكلي لحوم البشر، للقس المسيحي الذي عانى في نشر تعاليمه وسط تلك البربرية، وانتهى وجبة على مائدة زعيم، انفتحت شهيتي للقراءة، ليس لأنني استفدت تمامًا من كتابين لم يكتبا أصلاً من أجل رحلتي، ولكن لأنهما كانا يملكان طعمًا خاصًا، ويثيران كثيرًا من التساؤلات. وجدت نفسي منغرسًا في طقوس غريبة، وعادات لم أكن أظن بأنها موجودة أصلاً، ونحن نقترب من أواخر القرن التاسع عشر بكل تحضره، واكتشافاته المذهلة، صرنا نألف التليغراف وما يختصره من مسافات ما كانت لتختصر قديمًا، نستمع إلى الغناء مسجلًا على اسطوانات دائرية، نسافر في سفن تتهادى في البحر بلا ريح ولا أشرعة، نمارس رياضة التنس الرشيقة المسالمة، وكرة القدم الحماسية، بدلًا من مبارزة السيوف الدامية، ونخيط ثيابنا على تلك الآلة السحرية التي اخترعها إسحق سنجر. لا أقول بأن الكتابان سحراني، ولكن منحاني شيئًا من المعرفة، أو الخبرة التي أحتاج إليها في كل وقت، وحتى لو ألغيت قراري غير الحكيم، وعدت كما كنت، متسكعًا في ليل لندن، صديقًا لرامي قرص قوي يستطيع في لحظة غضب أن يتحول إلى قاتل، ومتأوهًا أمام نافذة شقراء من أصول أسبانية، حتى تعيدني إلى عالمها مرة أخرى.

شكرت الكتابين على ما منحاني، وشكرت الحولاء سوداء الشعر، حين ذهبت إلى المكتبة مرة أخرى لأعيدهما وأستعير آخرين. وجدتها متأنقة في ذلك اليوم كأنها موظفة في متجر أزياء، ترتدي قميصًا ورديّاٍ ذا خطوط زرقاء، وصندلاً من الجلد البني عليه نقوش شرقية، وعلى طاولتها كتاب اسمه: الجديد في تغيير شكل العيون، لطبيب لم أسمع باسمه من قبل، وخمَّنت أنها تتألم من حول عينها بشدة، وتبحث عن حل في تلك الكتب الدعائية التي يصدرها أشخاص، أغلبهم دجالون ولكن يملكون الجرأة.

كانت المكتبة شبه مزدحمة في ذلك اليوم، ثمة عشرات يتنقلون بين الرفوف، يتصفحون الأغلفة، وعدد من التلاميذ الصغار برفقة مشرفة شابة، محاصرون في ركن ممتلئ بالكتب والرسومات، ويبدو معظمهم غير راغب في تصفح كتاب، أو تأمل رسم، ويتلفت في المكان بلا معنى. ضحِكتْ بأسى كعادتها، سألتني إن كان الكتابان قد أعجباني، وبينت لها أنهما منحاني الكثير من المعرفة، طلبت كتابين آخرين من حصيلة نبش البارحة، وكانت فرصة للحولاء أن تلاحظ اختياراتي، تربطها بعضها ببعض، وتخبرني في صوت هامس فيه كثير من حيل عدم البراءة، إنها مثلي تعشق ذلك النوع من الكتب منذ كانت طفلة، وسعيدة بعثورها على قارئ يشاركها ذلك العشق. أردت أن أخيب ظنها بأنني لست عاشقًا كبيرًا مثلها كما تعتقد، وإنما أبحث عن بداية من أجل رحلة مجهولة، لكني لم أفعل، تركتها تعتقدني كما تريد، وتخطط للقائي ذات يوم خارج نطاق العمل، من أجل تبادل آرائنا، وربما أقنعت مس آدمز حين تعود من عطلتها، أن تستضيفني متحدثًا عن حضارات الشعوب في أمسية خاصة، وخرجت بكتابي نفسيهما، حين لم أجد شيئًا أفضل، وقد نسيتْ الفتاة كما يبدو في قمة تألقها الحماسي أن تسجلهما على دفتر الاستعارة، لفترة جديدة.

كان والدي عاديّاٍ جدًا، وهو يتلقى خبر قراري بالسفر البعيد حين أخبرته ذات صباح، كما كنت أتوقع، لم يقل لي حتى، ما هي أرض السودان؟، وأين موقعها في خارطة العالم؟، وما سبب اختياري لها بالذات من دون بلاد الدنيا كلها؟. كان وجهه هو وجه بائع الورد القديم نفسه، ابتسامته هي نفسها التي أعرفها منذ الصغر، الشيء الوحيد الذي فعله، هو أن التقط مفاتيح متجره من الطاولة وخرج. كانت أختي الوحيدة التي تعمل مدربة للسباحة في إحدى الصالات الرياضية التي بدأت تنتشر في ذلك الحين، مسافرة. تقضي عطلة في الريف البهيج، برفقة سباح محترف، تقدم لخطبتها مؤخرًا، وحتمًا سأخبرها حين تعود، فما زالت أمامي أشهر طويلة أستعد فيها، قبل أن أغادر، والآن جاء دور هارولد سامسون، الخبَّاز كما يسمونه، وكان علي أن أذهب إليه.

-٢-

الخبَّاز

كان الرجل الذي أقف أمام بيته الآن، وكما عرفتُ من بعض الاستطلاعات التي أجريتها مع أشخاص عرفوه، أو سمعوا به، قبل أن أذهب إليه، قد عمل لمدة عشر سنوات، مسؤولًا في منظمة إنسانية لمحاربة الرق في إفريقيا، وكان يديرها من أرض السودان، ويسافر أحيانًا إلى الدول المعنية بذلك القبح، لمتابعة نشاط معاونيه، لكن الأسئلة حوله قد دارت كثيرًا، وثمة همس شبه مؤكد، أنه كان نفسه تاجر رقيق، عاد بثروة لا تتحقق أبدًا من إشراف شبه طوعي على منظمة إنسانية، لكن بالمقابل كان كريمًا في ترحيبه بالذين يقصدونه طالبين إرشادهم للقيام بمغامرة، ومستعدًا لمنحهم خبرته وتعليمهم مبادئ اللغة المستخدمة في المجهول، حتى إذا ما واجهوا ذلك المجهول، لا تتعثر ألسنتهم. وقد قال لي رامي القرص مادوك، حين التقيته ذات مساء، وطلبت منه مزيدًا من الضوء عن ذلك الرجل، قبل أن أطرق بابه:

– إنه لن يطردك من بيته.. اذهب فقط، ولن تخسر.

لم يستطع أحد من الذين استطلعتهم أن يخبرني شيئًا عن لقب الخبَّاز الذي لم أستطع ربطه بالرجل، فلم تكن ثمة علاقة بين ذلك اللقب الذي يطلق على الذين يعملون في صناعة الخبز، وبين رجل كان محاربًا للرقيق، أو تاجرًا من تجاره كما يشاع، والآن يقضي شيخوخة مستقرة إلى أقصى حد.

كان بيته أنيقًا حقًا، بيت لورد مفخخ، أو فارس من سكان أحلام العذراوات في الليالي الجائعة، كان مبنيًا من الحجر الأملس، به أبواب و نوافذ مسيجة بالحديد المشغول، ثمة حديقة كبيرة تحيط به، ثمة اسطبل للخيل، ونافورة تضخ الماء، وكان في حي راق من أحياء لندن، وفي شارع بعيد عن ضجة السابلة. قضيت عدة دقائق أتلفت في قلق، أستعيد همس الذين ربطوه بتجارة الرقيق، تاجرًا لا محاربًا، وأستغرب من رجل بهذا الثراء، يمكن أن يستقبل مغامرًا من الطبقة الوسطى المنهزمة في كل زمن، ليعلمه حيل السفر.

كنت على وشك المغادرة حاملًا وساوسي، حين باغتني رجل، خمَّنت أنه ضالتي، وكان قد خرج من اسطبل الخيل، يحمل سوطًا طويلًا من الجلد، و يرتدي ثياب مروض.

سألني في هدوء:

– ماذا تريد؟

– لا شيء يا سيدي.

قلت، واستدرت محاولًا أن أفلت من حصار سؤاله الذي كان سؤالًا عاديّاٍ، يمكن أن يسأله حتى متسول يسكن جحرًا، حين يرى غريبًا يتلصص على جحره في قلق. كان الآن يمسكني من كتفي.. يهزني برفق، يقول:

– الذي لا يريد شيئًا لا يقف حائرًا أمام بيوت الآخرين.. تعال إلى الداخل..

جلسنا على مقعدين متقابلين في الحديقة التي لم تكن كبيرة ولا مثمرة كما تخيلتها وأنا أطالعها من الخارج، وبدت لي أقرب للإهمال منها إلى العناية، ثمة أشجار سنديان وزنزلخت هندي، تبدو ذابلة، وزهور بيضاء وبنفسجية، على وشك أن تنهار، وفراشات قليلة تتحاوم في المكان. اختصرت إجابتي المعدلة عن سؤاله، إلى أقصى حد، وفوجئت بالرجل يتقبلني بلا نية في خلق أي تعقيد. نعم تقبلني وهنأني بدم المغامرة الذي أحمله، وأبدى استعداده لتزويدي بما يسميه ( ترثبات القاع)، وهي المعلومات التي ما زال يحتفظ بها في ذاكرته بالرغم من أنه تقاعد منذ سنوات، ورفض بشدة أن تنشر في كتاب، إيمانًا منه بأن الكتب وأرباحها المتوقعة، تفسد دقة المعلومة، وحين يجلس عائد من رحلة بعيدة كرحلته، ليؤلف كتابًا، فإنه لن يترك للنسيان فرصة ليكون حاضرًا في أي صفحة، قطعًا سيملأ صفحات كثيرة بالخيال الذي هو مضاد للنسيان. كانت لدهشتي هي نفس فكرتي التي أحملها عن مثل تلك الكتب بالرغم من أن الكتابين الذين قرأتهما مؤخرًا، قد استهوياني، ولم أدقق في صدقهما أو عدمه.. لقد اتفقنا أنا وهارولد الخبَّاز، قبل أن تنقضي عدة دقائق من لقائنا الأول.

كان يتحدث بتأن شديد، وأطالعه بتأن أيضًا، أرى وجه شيخ ربما كان في الخامسة والستين، أو السبعين، وحيوية مراهق لم يكمل السادسة عشرة. لم يبد لي أبدًا تاجر رقيق، لأن بائعي البشر في الغالب بلا قلوب، وأستطيع أن أؤكد أن مضيفي يملك قلب أم، في تلك اللحظة بالذات.

لم أمض مع المستر سامسون وقتًا طويلًا، وفَّرتُ أسئلتي الكثيرة التي تدور في رأسي ليوم آخر، وكنا قد اتفقنا أن أزوره ثلاث مرات أسبوعيًا، حتى يمنحني بعض المعلومات، ويعلمني مبادئ اللغة التي يجب علي استخدامها هناك، إن كنت أنوي الخروج بمغامرة ناجحة.. كان يقول:

– لغات الشعوب هي مفاتيحها، لن تدخل قلوب الغرباء مالم تقلد ألسنتهم. وقد استعمرنا الناس حين امتلكنا مفاتيحهم، وستعثر في أرض السودان على كثيرين من وطنك المستعمر، وأوروبيين آخرين، وعدد من الوافدين من شتى بقاع العالم، موجودين لأهداف مختلفة، يحملون تلك المفاتيح.

ستة أشهر شاقة، تلك التي قضيتها تلميذًا متدربًا عند هارولد سامسون، أعادتني إلى أيام دراستي الأولى في المدرسة الكنسية، وأنا أتعلم قواعد اللغة والرياضيات، وجفاف التاريخ، ووعورة الجغرافيا، جنبًا إلى جنب مع كلام الرب، وما يمكن استخلاصه من العبر، عدت إلى الدفاتر والأقلام، وعصر الذهن في التركيز، وكان يمكن أن أعود إلى خجل التلاميذ وتهتهتهم، لولا إحساسي بأنني أتتلمذ باختياري، بعيدًا عن كل ضغط أسري، أو اجتماعي، ويمكن في أي لحظة، أن ألغي قراري الغريب، وأفر من حصص المعرفة الجديدة، إلى المعارف الأخرى التي اكتسبتها منذ زمن. وبعكس استرساله في دروس اللغة، كان مستر سامسون شحيحًا جدًا في وصفه لأرض السودان، وأعنى شكل البلاد ومجتمعها وتجارتها، وكل ما يمكن أن يضيف. كان يريدني أن أكتشف ذلك بنفسي حين أذهب وإلا كيف تكون مغامرة؟، وبرغم عدم اقتناعي بوجهة النظر تلك، إلا أنني لم أستطع مناقشته، أو تذكيره بترثبات القاع التي وعدني بها، وتقبلت الأمر مرغمًا.

كان أصدقائي القدامى قد افتقدوا ظهوري في تلك الليالي التي كنا نخوضها معًا، وعلموا بقراري من رامي القرص مادوك، وجاءني عدد منهم ذات يوم، يحملون وجوهًا كئيبة، واستعطافات دامعة، أن أبقى ولا أسافر، وما كانت لدي نية أن أستجيب لوجه كئيب أو لسان متوسل يترجاني، وفي غمرة انتشائي بتلك العزيمة التي امتلكتها، تمنيت كثيرًا أن أعثر على امرأة تشبه هيلينا دا سيلفا، تحبني بضراوة وأهجرها متعمدًا، من أجل رحلة المجهول.

بعد عدة مرات من ترددي على بيته، وجلوسنا في تلك الحديقة على المقعدين الخشبيين المتقابلين، لاحظت غرابة هارولد سامسون التي غابت عني في البداية، فقد بدا لي مختلاً يحمل كثيرًا من الاضطرابات. كان يستقبلني أحيانًا بحلة كاملة ورباط عنق، وقبعة، ووردة حمراء على جيب قميصه، وأحيانًا عاريًا إلا من ملابس داخلية مخططة، يتحدث كثيرًا عن إحساسه بأن العالم إلى زوال في وقت قريب، و يضرب أمثلة لا علاقة لها بذلك الإحساس، كاختراع آلة الفونوغراف، وآلة صناعة الثلج التي تدمر خصائص الماء، وينهض فجأة في منتصف الدرس، يستلقي على ظهره في أرض الحديقة، ويمارس رياضة شد البطن. وحين تأتي ابنته الوحيدة، سارا التي كانت مغرمة بالفنون ، مرتدية إحدى تنانيرها القصيرة، وحاملة أدوات رسمها، تنحني لتقبله، كان يغمز لي بعينه من دون أن أفهم شيئًا.. وفي أحد الأيام ، امتلكت الجرأة لأسأله عن لقبه الذي لم أجد له تفسيرًا. كانت ردة فعله عنيفة لم تخطر على بالي أبدًا. في ذلك اليوم احتد هارولد سامسون بشدة، ردد من بين هياجه، إنه لم يكن خبازًا في يوم من الأيام، ولم يحمل لقبًا هزيلًا كهذا أبدًا، لا الآن، ولا حين كان طفلًا ومراهقًا، ولن يحمله في أي وقت من الأوقات التي تبقت له في الحياة. اعتذرت بتلعثم، وحاولت أن أوضح له بأنني لست مخترع اللقب، وإنما سمعت عنه، ودفعني الفضول لسؤاله، فأسكتني قبل أن أفتح فمي:

– لا مشكلة يا شاب، لقد تعودت على تجاوز التفاهات سريعًا، ولولا ذلك، لمت منذ عهد بعيد.

ثم هدأ واستأنفنا الدراسة، وحديث الذكريات الشحيح مرة أخرى، والحقيقة أنني لم اكتف بهياجه ونفيه القاطع، كان لدي فضول قاتل أن أعرف الحقيقة برغم تفاهتها، فماذا يعني لقب لرجل ربما لا يحبه ويضطر لنفيه كلما واجهه به أحد؟، وخلصت إلى النتيجة نفسها، فكل من عرف هارولد سامسون، أو سمع عنه يومًا، كان يردد.. نعم .. نعم الخبَّاز.

على أنني وبرغم كل تلك الغرابة، تعلمت منه الكثير، عرفت حتى لغة الشوارع المبتذلة، لغة البيوت والمجالس، لغة الصراعات في السوق والمواخير، متى أكون محتشمًا، ومتى أكون فاجرًا، وما هي علامات الخطر التي إن رأيتها أو سمعت عنها،، وجب علي أن أقطع مغامرتي وأعود، وفي آخر يوم من أيام الدروس. وفي اختبار عشوائي سريع، سألني عن اسم الضبع كما يسميه أهل السودان، قلت:

– المرفعين.

– -اسم الثعلب؟

– الصبرة.

– أكثر الأشجار انتشارًا؟

– الزنزلخت الهندي والنخيل.

– ما معنى السراري؟.

– الرقيق من النساء اللائي يمتلكهن الرجل وتحق له معاشرتهن متي شاء.

– حفرة الدخان؟

– طقس من طقوس النساء في استعدادهن لملاقاة الرجال حيث يجلسن على حفرة يشتعل فيها خشب الطلح، الذي يجلب من الهند، و تنتقل رائحته العطرة لأجسادهن وتشعل غريزة الرجل.

صافحني لأول مرة مادًا يده، وكان يصافحني في السابق بهزة خفيفة من رأسه الصغير، الذي ما زال يحمل شيئًا من الشعر. طلب مني أن أذهب إلى بيتي، أرتدي أزهى ملابس عندي وأعود، ثم صحبني بعد أن عدت، إلى مطعم صغير قريب من بيته، وهناك تعشينا، وتبادلنا الأنخاب، ورقص هارولد سامسون برشاقة، أمام مغنية جرمانية كانت تؤدي وصلة غنائية ضاجة، ولم ينس وهو يودعني أن يوصيني بالذهاب مباشرة إلى نُزل ( مستكة)، أحد أماكن السكنى المعروفة في الخرطوم، عاصمة أرض السودان، إن كان ما يزال موجودًا، لم تقض عليه التغيرات، من هناك يجب أن أبدأ، ثم أتوغل في الحياة بعد ذلك.

تلك الأثناء كانت أختي قد عادت من رحلة الريف البهيجة كما سمتها، والتي قربتها أكثر من خطيبها السباح المحترف، وأهله الذين يقيمون في تلك البلدة الريفية الصغيرة، أخبرتها بالتفصيل عن مغامرتي التي أوشك القيام بها، ولم تبك أو تنفعل، كانت في قمة الانتشاء كما يبدو، ولم ترد أن تفسده بكآبة طارئة، تمنت لي التوفيق وذكرتني بأن أودعها قبل يوم الرحيل، وما كان ذلك شيئًا يحتاج إلى تذكير.. فقط كان إحساسي ساعتها، بأننا نعيش في مجتمع أناني مغلق برغم ادعائنا غير ذلك. لا أحد يهتم بأحد، لا أب يسأل عن إيضاح، ولا أخت تبكي جنونًا، وهي تسمع برحلة ربما يضيع فيها أخ وحيد.. كانت الصداقات في رأيي أقوى من القرابة، وما فعله رامي القرص والآخرون، كان أفضل كثيرًا من ردود الأفعال داخل البيت.

لي جون سوك: الأولوية للأمن القومي؛ الاقتصاد؛ والتعليم

مؤسس جمعية الصحفيين الآسيويين، ناشر (آسيا إن)، كوريا الجنوبية

ثقافة الباعة الجائلين بسنغافورة تدخل تراث اليونسكو

الرئيس الشرفي لجمعية الصحفيين الآسيويين، صحفي مخضرم من سنغافورة

لغة الأشياء / أروى ومصباح الأمنيات

روائية وقاصة من الكويت، فازت بجائزة الدولة التشجيعية، لها عمود أسبوعي في جريدة (الراي) الكويتية.

كوريا الشمالية: الأسرة والزواج وأشياء أخرى!

آندريه نيكولايفيتش لانكوف Andrei Nikolaevich Lankov![]()

كاتب روسي حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة الدولة في ليننجراد ، درس في جامعة كيم إل ـ سونج، أستاذ في الجامعة الأسترالية الوطنية وجامعة كوكمين.