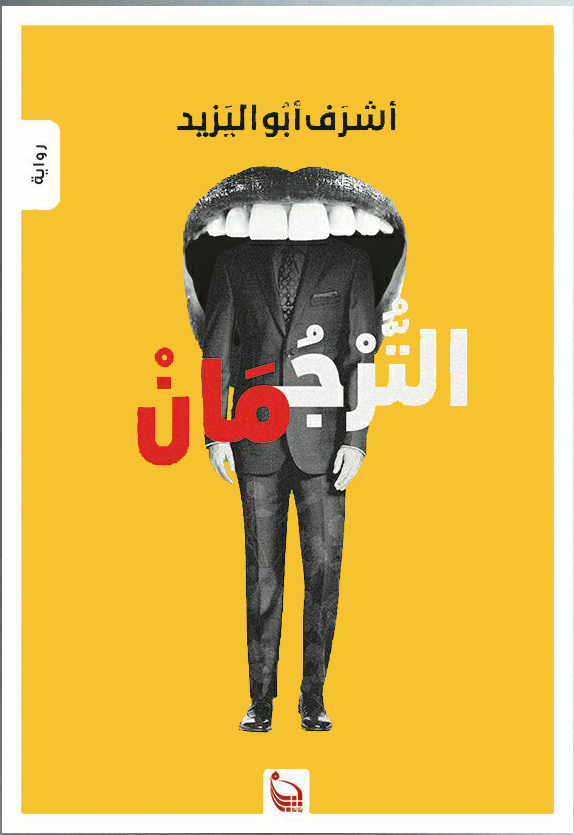

أشرف أبو اليزيد | التُّرجُمان (رواية) | 1

|1|

“يأتي الحب بغتة،

مثل طبخة سرية لا يعرف مقاديرها أحد”

أُشْبهُ ممحاةً؛ امرأة تعيش يومها كي تمسح أخطاء الأمس. معلقة بين زمانين، مضى أحدهما وسكَن الآخر. أنا مجرد ممحاة مهترئة، تكادُ تنسى لونَها وشكلها من كثرة المحو.

بعد ساعةٍ، أو أقل، سيصل “مُحسن”، الإنسان الخَيّر الوحيد الذي ظهر فجأة في حياتي بعد سنوات طويلة من الألم والوحدة. كأنه جاء ليبدل أيامي، ويبدلني. كم انتظرت قدومه لهذا البيت أعواما، رتبنا أثناءها كل شيء؛ انتقاله ليعمل في الكويت، التحاق ابنته بالجامعة في كندا، تحضير ابني كي يتقبل زواجي من “مُحسن”، وهو الذي غاب عنه أبوه قبل أن يولد، فلم يرَ غير صوره، وبقيت أنا أمه وأباه، حتى فاجأته برغبتي التي أزعجته كثيرا، بل وآلمته طويلا، لكنه، في نهاية المطاف، تقبّل الأمر، ووافق قبل أن يعود منذ شهرين ليكمل دراسته للماجستير في الولايات المتحدة.

لكن ذلك كله انهار فجأة!

فالشخص الذي سيصل بعد قليل، لم يعد الرجل نفسه الذي رأيته قبل أكثر من ثلاث سنوات.

عدتُ أتأمل الغرفةِ التي جهزتُها لاستقباله، أطمئن، ربما للمرة الألف، على أن كل شيء جاهز. ظل طاقم التمريض والطبيب المختص يجهزونها لأكثر من أسبوع؛ السرير الطبي بمرتبته الهوائية، جهاز التنفس الصناعي، جهاز شفط البلغم، جهاز قياس ضغط الدم، جهاز قياس السكر، خزانة الأدوية، دولاب التجهيزات الطبية وما تحوي من أقطان وشراشف وشاش، الحامل المعدني لأكياس المحلول الملحي، جهاز تنقية الهواء، وجهاز التكييف المتنقل.

أعود إلى شرفة مكتبي، التي اعتدت الجلوس فيها لقراءة الكتب والصحف، تخلصت من مقاعدها إلا واحدا، نقلت كل نباتات الزينة من غرفة المكتب إليها، وغيرت الإضاءة المباشرة في هذه الغرفة، إلى أخرى خفية، كي لا تزعج ساكنها الآتي في الطريق، والذي سيظل محدِّقا في سقفها باتجاه الضوء دون أن يرمش له جفن، كما رأيتُه في المستشفى آخر مرة.

أنظر للصبّارة الخضراء، وكأني هي، وقد بدت أشواكها الدقيقة مثل أيدِ تمتد في الفراغ، تستنجد بلا أمل، ولا يد تمتد إليها من أي جانب.

لم أنسَ وضع جهاز تليفزيون صغير، ليتابع على شاشته المباريات التي كان يدمن مشاهدتها، حتى وإن لم يستطع أن يراها الآن بسبب حالته، ووضعت على كومود ـ سيكون بجانب “محسن” ـ جهاز الراديو الصغير، وضبطته على محطة مارينا إف إم، التي اعتادها، وألِفها، وكان يتندر على فقراتها، وإن كنت أدرك أنه قد لا يسمعها الآن، وإن سمعها فلن يعيها، وإن أدرك فلن يستجيب أو يعبّر، كما لاحظت خلال الأيام التي نقلناه فيها من غرفة العناية المركزة في مستشفى هادي، بعد إصابته بالجلطة الدماغية، إلى غرفة أخرى.

سيأتي “مُحسن” بجسده الذي حلمتُ بالاتحاد معه، بعد أن التأمت روحانا، لكنه سيأتي جسدا معتلا وعاطلا.

منذ دخل “مُحسن” مستشفى مبارك الكبير، إثر الغيبوبة اللعينة، انقلبت حياتي.

في ذلك اليوم البائس منذ ثلاثة أسابيع ذهب “مُحسن” في الصباح الباكر، كعادته، إلى مكتبه في المؤسسة العربية للترجمة بشارع الخليج العربي. تحدث معه الحارس، وكان، كما قيل تكرارا، بصحة طيبة، وبدت ابتسامة هادئة على وجهه. دخل مكتبه بعد أن حيا زملاءه. بعد ساعة أو أكثر انشغل خط هاتف المكتب الداخلي عنده، كما ظهر عند السكرتيرة، بحديث مع شخص آخر داخل المؤسسة. ظل خط الهاتف منشغلا بشكل غير معتاد، فلم يستطع أحد الاتصال به.

طرقتْ زميلتُه الباب لحاجةٍ ما، فلم يفتح ولم تسمع صوتَه ينادي على الطارق يرجوه الدخول، كما اعتاد. صاحت على زميلها، وفتحا الباب ليجدا “مُحسنا” ممددا على الأرض بجانب كرسيّ مكتبه، وقد غطى ماءُ لعابِه الغزيرِ وجهَه وقميصَه. صرخت السيدة، وهرول زميلُها ينادي من يستطيع حمل “مُحسن” معه إلى سيارته، لينقلاه إلى جناح الطواريء في المستشفى، وقد زاغت عيناه، وبدأ نبضُ صدره في الخفوت.

كان التشخيص ـ الذي فاجأ من عَرَفه ـ أنه أصيب بجلطة في مركز التحكم بالدماغ، كما بيّنت الأشعة، وهي إصابة لم ينجُ منها أحد دخل مستشفى مبارك الكبير، من قبل، إلا أن مهارة الطبيب، وسرعة وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ومعالجة صدره، كفلت له تلك الحياة المرهونة بالخراطيم التي تخترق جسده كما تمر الأنفاق في جبل بلا حيلة.

حين عرفتُ بما جرى له، سارعت إلى رؤيته، ورتبت لنقله، واستطعت بعد يومين، تحويله من مستشفى مبارك الكبير إلى مستشفى هادي ليعالج قريبا مني في حي الجابرية، وقد عرفتُ أن حالته الطبية المنهارة قد تطول. أحسست أنني مسؤولة، ولو بجزء ما، عما وصل إليه، وكان السؤال الذي يطرق رأسي:

“هل كان الترجمان سيصاب بما فيه لو بقي في مصرـ ولم ألح عليه بالسفر؟”

كانت علاقتنا أمام الجميع كطبيعة العلاقات بين المثقفين والمثقفات، خاصة في مجتمع وقودُه القيل والقال. فأنا بحكم كوني روائية وشاعرة وصاحبة صالون أدبي، كان يتيسر لي أن أدعو ضيوف الدِّيْرَة إلى بيتي. وكان يتوجب علي أحيانا أن أدعو بعضهم إلى العشاء هنا أو تناول القهوة هناك.

تعلمتُ درسا قاسيا قبل عشر سنوات.

حدث أن طال السهر بضيوفي من الكويتيين والعرب، في بيتي، وحين استعدوا للخروج كان بينهم شاعر لبناني نبيل، أحسستُ تجاهَه بميل ما. عند الوداع ضغطتُ على يده وأشرت له غمزًا بالبقاء، فقد أردتُ أن أستأنس بجلسته دون ضوضاء ومقاطعة. عَبَر الشاعر إلى بوابة الفيلا، ثم عاد معتذرا يطلب دخول الحمام. انصرف الجميع، أو هكذا حسبتُ، قبل أن أدرك بعد أيام أن صديقة لي وقفت بسيارتها عند ناصية الشارع، تنتظر خروج الشاعر، الذي طال بقاؤه، ولم تكذب الملعونة خبرا، فإذا بالجميع يحكي همسا عن “الأديبة الكويتية التي تدعو اللبنانيين إلى مخدعها”.

هكذا تحولت الساعاتُ القليلة التي أمضيتُها في حوار دافىء مع رجل يمثل قامة فكرية وإبداعية إلى إشاعة أنه أقام لأيام. درسٌ مؤلم علمني أن أكون أول العَسس على حريتي، حتى ولو لم أرتكب ذنبا، فأنا – في مجتمع الخيمة والقبيلة – مجرمة وآثمة حتى تثبت براءتي.

لا يترك الناس سيرة امرأة فقدت زوجها في الحرب، ولو لبستْ ما تحب لقالوا في مجالسهم:

“انظروا لامرأة الشهيد، دمه راح فداء وطنه، وهي لا تحفظ مقامه”.

ولو استقبلت أقرانها في الكتابة لرددوا:

“انتظرت موته كي تمشي على هواها”.

كان عليك يا “بدر” أن تأخذني معك، فأنا بعدك لا يحق لي أن أعيش في مجتمع يحوّل الموتى إلى أصنام يعبدونها، ويجعل الأحياء أبالسة يرميهم بالجمرات. مضت نحو عشرين سنة على غياب بدر، لقد رحل فجأة وكنت في كل يوم أرحل ببطء.

عندما استردت الكويت حريتها، وبدأت عودة الأسرى الكويتيين من سجون صدام، توقعت أن يكون “بدرٌ” معهم، ولكن القوائم لم تكن تحمل اسمه، وانتظرنا أسماء الشهداء ـ بعد كشف البصمة الوراثية لرفات من كانت قوات حفظ السلام تأتي بعظامهم من الأراضي العراقية ـ ولكن “بدرًا” لم يظهر. اختفى “بدرٌ” في ليلة ظلماء طويلة لم يطلع فجرها حتى اليوم.

***

كانت بريطانيا وجهة السفر المحببة لحبيبي “بدر”، سافرنا معا بعد الزواج أكثر من مرة، وقد يكون السبب الغريزي أننا التقينا للمرة الأولى هناك، فمثلت لندن مسرح حبنا الكبير. اتفقنا هناك على كل شيء، حتى أننا سافرنا معا إلى ستانفورد أبون آفون، مسقط رأس شكسبير، لنقصَّ على تمثاله هناك حكاية حبنا، أردناها أن تكون خالدة، ولم نتنبأ أن تحوّل روح شكسبير قصة غرامنا إلى مأساة.

بعد غياب “بدر” تبدت لي كآبة لندن، أصبحت مثل عجوز تبكي وراء ستار من ضباب الألم، في البداية شدتني إليها ذكريات “بدر”، خاصة وأنا أحكيها لابننا “خالد”، لكن تلك الذكريات تحولت إلى إبر شوكية تنخر جسدي كلما نزلت بها.

أبدلت وجهتي، وزرت بلادا كثيرة في الشرق الأقصى، وأوربا، ولكن بعد فورة التنقل بين العواصم الغربية والشرقية عشقت السفر إلى القاهرة، وحرصت على أن أزورها في الأعياد، فالأجواء هناك غير ما في الكويت، بل وكنت أمضي بها أياما من رمضان. اشتريت بها شقة كبيرة، تطل على النيل، تحولت إلى قبلة المثقفين، الذين جاءوا بكل ما لديهم من خبرات فتعلمت منهم الكثير.

كنت أشم رائحة شوارع القاهرة بشغف كأني رأيت النور للمرة الأولى بها. وحين سافرت إلى الاسكندرية استقبلني فيها سحر لا يُقاوَم، فأدمنت أوقاتها، خاصة بعد أن تعرفت على صحبة الناقد الكبير “دانيال خيرت”، الذي أعده أول من شجعني على كتابة الرواية، بل وكتب تقديما لأول مجموعة قصصية نشرتُها في مصر. وبين العاصمة المصرية والثغر المتوسطي كانت الأيام تمضي مسرعة، حتى تحين ساعة العودة، لأجد نفسي مخطوفة إلى المطار، كأني تركت ورائي عقلي، وقلبي.

في جلسة من جلسات عم “دانيال”، كما أحب أن أناديه، سمعت “مُحسنا” يتحدث إلي للمرة الأولى، وكنتُ أستطرد في ذكر البلاد التي زرتها، حينها قال لي بصوت هاديء:

“لا تعددي لنا البلاد التي زرتِها، بل اذكري القلوب التي سكنتِها، والأماكن التي سكنتكِ”.

نظرتُ إليه، كان صاحبُ الصوتِ الهادىء والوقور له ابتسامة مضيئة، ترفرف تحت عينيه الواسعتين، على شفتيه الدقيقتين. شعره أسود إلا من بعض خصلات تسلل إليها اللون الفضي، وجسده مربوع مدموك كتمثال يوناني لمحارب قديم.

وزّع عم “دانيال” بصره، عبر عدستي نظارته السميكتين، بيني وبينه، وكأنه مهندس متمرس يرسل إشارة بدء تشغيل كهرباء سدِّ الحب.

في تلك الليلة نسيت، أو تناسيت، من كانوا معنا؛ نسيت تواضع عم “دانيال” العظيم بشَعره الهائش كأنه يشبه تاجًا من الجليد.

نسيت حضور “داليدا”؛ زوجته البسوم دقيقة الحجم كأنها دمية من البورسلين.

نسيت صوت “رجب” الثرثار برأسه الضخم كأنه بوق جرامافون خرب.

نسيت وجه “مصطفى سند” الذي لا يفوق سواد زجاج شوافتيه إلا سواد قلبه وهو يبث جملا متقطعة، متقاطعة مع حوار الجميع، كأنه يوزع صكوكا صدئة بالذنوب والغفران، على أي اسم يذكره المتحدثون المتحلقون حول عم “دانيال”.

نسيت جهل “فضل” المدّعي الذي يبدأ كل جملة له بكلمة أنا، ويعيد أبياتا لجرير والفرزدق، كأسطوانة دامية.

ونسيت حذلقات “جميل” اللغوية الذي يكرر دائما قصصا غرائبية من معجم قديم يحفظه عن ظهر قلب.

نسيت هؤلاء وكم كان يتملكني العجب فأسأل نفسي: كيف يمكن لصدر عم “دانيال”، وبيته، أن يتسعا لكل هؤلاء، وغيرهم، في آن؟

في تلك الليلة بدا “مُحسن” لي وسط كل هذه العتمات كأنه كَشْفٌ صوفي، دُرتُ مع كلماته كما يدور صبيٌّ في فلك أساطين المولوية وهم يرتقون سماءً غير السماء. أخذني إلى عالمه، احتضنني وإن لم يمسسني، كانت كلماته السّياج الذي أحاط بفردوس عشت فيه باقي تلك الأمسية البعيدة التاريخ والممتدة الأثر.

سألتُه، وأنا أصافحه مودعة، إن كان يقيم في الاسكندرية أم القاهرة، ودُهِشْتُ حين علمت أنه كان يزور مكتبة الاسكندرية، باحثا عن مرجع، يفيده في مخطوط يترجمه، وقد ظفر بما أراد، فليس أمامه سوى العودة إلى القاهرة صباح الغد. اتفقنا أن نفطر سويا في فندقه؛ بولمان سيسيل، ونتجه معا إلى محطة سيدي جابر، لنستقل القطار الفرنسي إلى القاهرة.

في تلك الليلة لم أنم، وجلست في شرفة غرفتي بفندق شيراتون المنتزه أراقب البحر، وأصغي إليه، وهو يردد لي عبارات “محسن”:

“يأتي الحب بغتة، مثل طبخة سرية لا يعرف مقاديرها أحد، وينضج على فرن لا تَبِينُ درجة حرارته، لكنه يخرج طازجا وساخنا وشهيا وأنيقا ولامعًا مثل شطيرة خبز فرنسي”.

هالتني في الصباح الحلقتان الداكنتان حول العينين، حين نظرت إلى وجهي في المرآة، بسبب عدم النوم. لن تسعفني المساحيق، التي لن تصمد أمام شمس النهار وحرارتها، فقررتُ ألا أنزع عن وجهي نظارتي الشمسية أبدا، واخترت الأكبر حجما من اثنتين احضرتهما معي.

حين رآني حرك شفتيه بنصف ابتسامة، وقال واحدةً من عباراته حمَّالة الأوجه:

“لا يُخفي الجمادُ حيّا”.

ساعتها قلت له أنني أشعر ببعض الإرهاق، سبب لي إجهادا للبشرة!

“لم نشربْ أمس معهم، لكننا سكِرْنا، هم احتسوا الخمر، ونحن الذين ثملنا.”

لم أعد أراجع عباراته، فقد خشيت أن أفصح عن شيء فيعني هو شيئا آخر، لكنني أحببتُ جلسته. سَرَقَنا الوقت، بعد الفطور، والقهوة، وبات علينا أن نسرع حتى نصل قبل منتصف النهار إلى محطة سيدي جابر، لنجد مكانا في أقرب موعد.

في القطار جلسنا متجاورين، ترك لي المقعد بجوار النافذة، وكان يميل مقربا شفتيه الصغيرتين ـ كفَمِ صبيٍّ ـ من أذني، وهو يتحدث ليتأكد أني وحدي من يصغي إليه وهو يوجز حياته:

“البدايات مهمة … والنهايات أهم، وما بينها كثير من الهري والهراء. أنا مُطلّق، لم تستطع السيدة أن تحتمل حياة زاهدة برفقة مترجم، موجود في البيت بجسدِه … لكنه منشغل بمشروعاته التي لا تنتهي، تركتُ لها البيت لتربّي ابنتنا الوحيدة، وعدتُ إلى غرفتي الصغيرة في بيت أبي، أدفع نفقة، ولكن مصاريف البنت خارج النفقة تجعلني أعمل ٤٨ ساعة كل ٢٤ ساعة.

أعشق عملي، حين أترجم أغيب عما حولي، فنص الترجمة يشبه عذراء تفضين أسرارها ثم تحكين للعالم كيف أمتعتك، لذلك أبحث عن نصوص مغايرة، مفاجئة، أرسل النصوص السردية المترجمة القصيرة لمجلات خليجية، نشرت بعضها عندكم في الكويت، ولكني ألبي طلب أصدقائي في المجلات المصرية بترجمة مواد في ملفات بين حين وآخر، أما الكتب فالحمد لله لا يخلو جدولي المعتاد من كتابين أو أكثر، أنتقل بين ترجمتيهما كما يفعل عاشق سري لامرأتين، وكما الممثل المخضرم؛ أقوم بدور قوّادٍ في فيلم، ثم أتأنق بعد خروجي من الاستوديو من أجل حوار بالتلفزيون على الهواء، قبل أن أتقمص دور الواعظ عند الفجر وأنا أتلو فقرات برنامجي الإذاعي.

الكلمة الواحدة قد تشغلني أياما، أعود للموسوعات كما أراجع الصفحات المجايلة، أعرف أن كثيرين يقرأون لغات أخرى، فالعولمة تفرض تَعَدُّد الألسن، لكنهم يقرأون بعيونهم، وأنا أترجم بالعين والعقل والقلب معًا، إنهم في مجالنا يسمونني التُّرجمان، وليس المترجم فقط.

قلت له متسائلة:

“تُحب مهنتك كثيرًا؟!”

“ليست “مهنة” وإنما هي أسلوب حياة، أنا أترجم ما أحبه، لكي أضفّر ذلك الحب في السطور، وحب القاريء المجهول لنص ترجمته يعني نجاحي”.

عرفتُ أن له بجانب الترجمة غرامين؛ الأول بكرة القدم، يتابع مبارياتها في الدوريات الأوربية، والثاني طهو الطعام، يبتكر ويجدّد وجباتِه، ويزينها كطاهٍ محترف.

***

هبط الظلامُ، واشتعلت هنا وهناك أشباح مصابيح، أضاءت أجساد الفيلات أمامي، فبدت مثل شواهد قبور عملاقة خالية من الأسماء.

من بعيد لمحت سيارة الإسعاف تنحرف من الطريق الرئيسية في الجابرية إلى الشارع المتعامد، الواصل إلى مسكني. لا يفصل المنزل عن المستشفى سوى عدد قليل من الشوارع الموازية. خفق قلبي وأنا أراقب سيارة الإسعاف تقترب حتى تتوقف أمام البوابة الحديدية عند نهاية الممر الذي يفتح على بهو الڤيلا، هرولت نازلة لأكون باستقبالهم، رغم وجود المربية “دارسين” عند الباب.

على الرغم من رؤيتي له، ساعاتٍ بعد أخرى وهو راقد على سريره في المستشفى، إلا أنني كدت أنهار والممرضان يحملانه، من سرير العربة إلى الكرسي المعدني المخصص لنقله. انتظر الرجلان إشارتي للاتجاه الذي سيأخذان نحوه مريضهما فوق مقعده المعدني. صعدت وراءهما وأنا أتكيء على الدرابزين الذهبي الأعمدة، أكاد أسقط من هول المشهد، وكأني أشيع جثمان حبيبي إلى مثواه الأخير. هرولت ورائي “دارسين”، وكأنها تستعد لتسندني لو هويت، وهي العجوز التي تكبرني بعشرين عامًا.

أنا المرأة الممحاة، تمنيت لو كان بيدي أن أمحو الماضي أو المستقبل أو كليهما معا.

في الغرفة تصبب وجها الرجلين عرقا، وهما ينقلان المريض إلى سريره الأبدي. سمعتُ همسَ أحدهما:

“لن يتحرّك من هنا إلا بمعجزة”.

قال أحدهما إن الطبيب في السيارة ينتظر من يناديه حتى يشرف على تركيب الأجهزة. هرولت العجوز الفراشة “دارسين” نازلة السلم، مرة أخرى، وبعد قليل صعدت بصحبة شاب لا يرتدي قميص الأطباء، لكنه عرّف نفسه بأنه الدكتور “مدحت”. بدا لاهثا وكأنه جرى المسافة بين المستشفى والفيلا.

لمحت دموعا بعيني “دارسين”، تحاول أن تخفيها، فمربيتي، ورفيقة عمري، ومستودع أسراري، كانت تعرف ما بي أكثر من أي أحد سواها. تجاوزت الستين لكن ضآلة حجمها ونشاطها كانا يوحيان لمن يراها بأنها في الأربعين وحسب.

كان الطبيب قصيرا، يقترب للسمنة، كثيف الشعر كما ظهر من خلال فتحة القميص، والذراعين. أخذ يتحدث إلي بشفتيه الغليظتين، وأنا لا أكاد أسمعه. أخرج دفترا من جيبه، وقلما، وكان قد أعد جدولا، وزع على خاناته أسماء الأدوية ومواعيدها، أضاف بعض الملاحظات، ثم شد الورقة من الدفتر الذي جمع اللولب السلكي صفحاته، وناولها لي وكنت ساعتها مثل تمثال أخرس.

لي جون سوك: الأولوية للأمن القومي؛ الاقتصاد؛ والتعليم

مؤسس جمعية الصحفيين الآسيويين، ناشر (آسيا إن)، كوريا الجنوبية

ثقافة الباعة الجائلين بسنغافورة تدخل تراث اليونسكو

الرئيس الشرفي لجمعية الصحفيين الآسيويين، صحفي مخضرم من سنغافورة

لغة الأشياء / أروى ومصباح الأمنيات

روائية وقاصة من الكويت، فازت بجائزة الدولة التشجيعية، لها عمود أسبوعي في جريدة (الراي) الكويتية.

كوريا الشمالية: الأسرة والزواج وأشياء أخرى!

آندريه نيكولايفيتش لانكوف Andrei Nikolaevich Lankov![]()

كاتب روسي حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة الدولة في ليننجراد ، درس في جامعة كيم إل ـ سونج، أستاذ في الجامعة الأسترالية الوطنية وجامعة كوكمين.