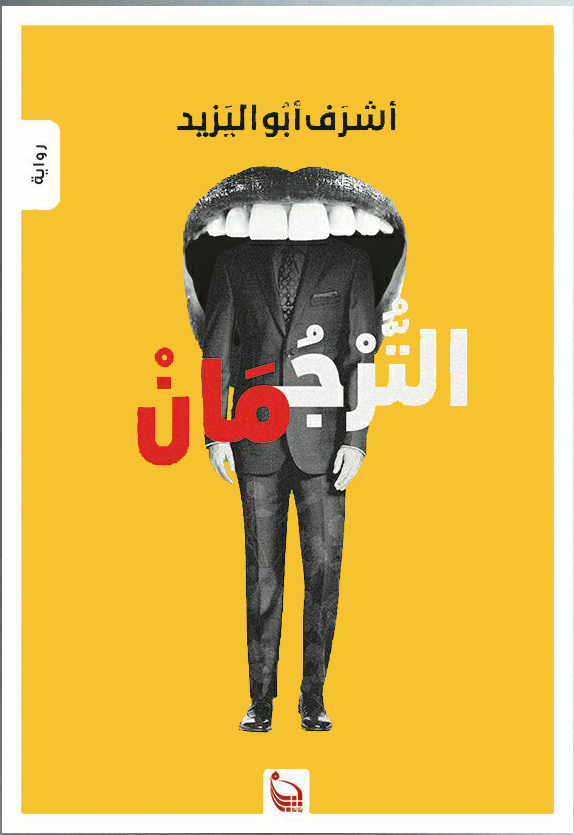

أشرف أبو اليزيد | التُّرجُمان (رواية) | 2

|2|

“في الغربة تأتي البدايات صعبة،

ولكن النهايات كالزلازل لا يتنبأ بها ضحاياها”

أحسستُ بمشاعر رهبة تتجاوز عتبة حواسِ الفضول.

أدخلُ الآن إلى أرض المملكة التي عاش بها الترجمان، وكأني خليفتُه. لم يكن الإرث مجرد أثاث وأغراض تُركت كما هي منذ غادر مكتبه، ولكنه كان إرثا من الحكايات التي سمعتُها عنه، منذ كنتُ في القاهرة، وحتى في أول أيام وصولي إلى الكويت.

وزَّعتُ نظري في أرجاء المكان الفسيح. هنا كان الرجل – كما يقولون – يقضي الساعات الطوال، فهو أول الواصلين إلى المؤسسة، وآخر المغادرين لها. الحكايات التي غزلتْها ألسنة المحيطين به، وكلمات المتعاملين معه، ترفع القصص من محض وقائع إلى مصاف الأساطير. حفنة السنوات التي عاشها بينهم جعلت منه أيقونة، على المسارين الإنساني والعملي.

بعد اختفاء شخصية ما، عادة ما يموت الواقع وتتناسل الخرافات.

الحياة هي لعبة التوازن، تلك التي تراوِح بك بين الخروج والدخول، بين الشروق والأفول، بين الصعود والهبوط، وبين الشهيق والزفير. خرج الترجمان لأدخل أنا، وسأخرج ليأتي من بعدي أحدُهم، وستظل تلك الجدران تستهلكنا كما يستهلك مدخن عجوز أوراق “البفرة” الرقيقة لتي يلف بها تبغه.

انتبهتُ إلى وجود الساعي الهندي الذي فتح الباب لي، ووقف ساكنا كأنه يتأملني. قدم لي نفسه باسم “صنكر”، عرفت لاحقا أنها طريقته في نطق اسمه، “شنكر”. أين ضاعت أسنانك يا “شنكر”؟ أخرجني الهندي من تداعياتي وتأملاتي:

“مستر “سلمان”، المدير، أمر بإغلاق مكتب مستر “محسن” بعد أيام من غيابه. في البداية جاءت عربة الإسعاف، وحملته إلى المستشفى، وبعدها في المساء جاء رجلان من الشرطة، انتظرهما مستر “سلمان”، وتحدثا معه هنا وبعد ذلك في مكتبه. صباح اليوم التالي عرف الجميع بأن مستر “محسن” قد لا يعود بعد أن دخل في غيبوبة، وبدأ كل واحد يتقرب إلى المدير ليأخذ الغرفة، الأكبر في المؤسسة بعد مكتب المدير، لكن مستر “سلمان” قرر إغلاقها، ومنذ ذلك الحين، لم تُفتح لأحد من الموظفين، وكان يطلب أن أنظفها بين الحين والآخر“.

فسّرتْ لي مقدمة “شنكر” الطويلة سر النظرات التي كان يرمقُني بها الموظفون، الآن عرفت أنني أحتل العرين الذي كان كبار ليوثهم طامعين فيه. فهذا المكتب، ومكتب المدير الملاصق له، هما الوحيدان اللذان يغلق باباهما، أما باقي الموظفين فيجلسون في غرف مفتوحة، مثل غرف الأخبار التي نراها في بعض الصحف ووكالات الأنباء، حيث يمكن أن يطل على الجالسين كلُّ من يمر بين المكاتب. كانت خصوصية غرفة الترجمان تُغْري الكثيرين.

في الغرفة مكتبان، أكبرهما كان بلا شك حيث يجلس الترجمان، وعلى سطحه شاشة كمبيوتر كبيرة. الكرسي الدوّار الخاص به منجّد بجلد وثير، وإلى جانب المكتب طاولة جانبية صغيرة وضع عليها جهازا هاتف، أحدهما، كما أخبرني “شنكر”، للخطوط الداخلية بالمؤسسة، والآخر للمكالمات المباشرة، الدولية والمحلية.

توزعت خزانات خشبية بأبواب زجاجية بين أرجاء المكتب، حيث جُعل بعضها كجدار يخفي خلفه باب الحمام الخاص بصاحب المكتب. على الجدران توزعت بعض اللوحات والصور، سيكون لدي وقت لمشاهدتها والتعرف أكثر على تفاصيلها. في مواجهة المكتب الكبير قطعتا صالون تسع الأولى لجلوس ثلاثة أشخاص، والثانية لشخصين، تتوسط طاولة خشبية صغيرة المسافة بينهما. قرب الباب طاولة مستديرة ومرتفعة عليها مجلات، وكتب، أغلبها بالإنجليزية، وبعض الصحف، وأوراق، وبطاقات صغيرة، لا تخلو من كتابة.

فوجئت أن “شنكر” لا يزال واقفا، سألته:

“ممكن تعمل لي فنجان قهوة، سكر متوسط”.

هز الهندي رأسه، وخرج، مغلقا الباب وراءه في هدوء.

بعد دقائق من فتح الخزانات وغلقها، وتأمل أغلفة بعض الكتب والمجلات، ومراقبة المرور من النافذة التي تطل على شارع الخليج العربي، اتجهت إلى المكتب. جلستُ، وبشكل لا إرادي ضغطت على زر فتح كهرباء الكمبيوتر. مرت ثوان قبل أن تومض الشاشة باسم الجهاز، ثم ظهرت رسالة من سطرين، بالانجليزية، ترجمتُهما:

“أكمل باعتبارك مستر محسن” تعلوها صورة الترجمان

أدخل باسم شخص آخر” تعلوها دائرة فارغة

فكرت لثوان. سمعتُ نقرًا على الباب، قمت بسرعة متجها نحوه، وجدت “شنكر” يفتح الباب بهدوء ويدخل حاملا فنجان قهوة من البورسلين الأسود، ومعه كأس زجاجية فارغة، وقنينة مياه معدنية صغيرة.

“مستر “مجيد”، أنت ذكّرتني بمستر “محسن”، كان يشرب القهوة بسكر مضبوط مثلك، وأنت الآن تجلس في مكتبه، هناك صفات بالتأكيد تجمعكما، سيم سيم”.

يكرر “شنكر” كلمة same مرتين ليؤكد التماثل. شكرتُ “شنكر”، الذي انسحب بظهره، وأغلق الباب وراءه.

“أكمل باعتبارك مستر محسن”

أدخل باسم شخص آخر”

عدتُ لقراءة الرسالة ذات السطرين مجددا، وغلبني الفضول في النهاية، فضغطتُ على الاختيار الأول.

أرسلت موسيقى فتح الجهاز تيارًا خفيفا، كأن رعدة مجهولة تجتاح جسدي، وكأن كنوزا تنتظرني، وكأنني ألج مقبرة توت عنخ آمون بصحبة مكتشفها هِوارد كارتر.

على خلفية لصورة حديقة ذات زهور وردية، وأوراق شجر برتقالية، كانت الشاشة منظمة بشكل مذهل إلى عدة أقسام. في كل قسم مجموعة من صناديق الملفات بلونها الأصفر الشاحب، تحمل أسماء عربية أو لاتينية، رتبها صاحبها بشكل استثنائي.

ملف اسمه Le quattro stagioni ، إنه العنوان الإيطالي لرائعة الموسيقار Antonio Vivaldi أنطونيو فيفالدي: الفصول الأربعة. وجدت بالفعل أربعة ملفات داخل الملف الأساسي، كل منها يحمل اسم فصل من فصول السنة؛ الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء.

في ملف قوس قزح وجدت سبعة ملفات فرعية؛ أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسج. توالت أسماء الملفات الأم، وتعددت أسماء بناتها، والباحث هنا تائه، بين الصور والنصوص والملفات السمعية والبصرية.

بعد نحو دقيقتين، أعطاني شريط الأيقونات أسفل الشاشة إشارة بأن الإنترنت يعمل، وبدأ سيل من التنبيهات، “لديك ٦٥٧ رسالة بريد إلكتروني جديدة في صندوق الوارد”، لديك ٣٦ طلب صداقة على فيسبوك، لديك ٢٢ رسالة في صندوق المحادثات…

بدا لي أنني اقتحمت خصوصية شخص في قبره، فهذه التنبيهات تخصُّه وحده، ولا أدري كيف آمن صاحبها إلى أن يكون جهازه متاحا، حين يتركه، لمن يفتحه!

لا تفسير سوى أن مغادرته لمكتبه جاءت مثل طعنة مفاجئة، وجهت إلى وعيه، لكن الحقيقة أن قلبه وعقله لا يزالان هنا، يعملان بشكل رقمي، فلم يكتشفْ الجهازُ غياب صاحبه، ولا شك أن هذه التنبيهات تؤكد أن معظم مرسليها لا يدرون شيئا مما حدث للترجمان.

في الغربة تأتي البدايات صعبة، ولكن النهايات كالزلازل لا يتنبأ بها ضحاياها.

ألهاني التفكير عن شرب القهوة حتى كادت تبرد، بدأت بارتشافها وأنا أنظر للتنبيهات التي تتجدد وتتزايد.

اخترتُ صندوق الوارد، وقررت أن أحذف الإعلانات، لكي أقلل عدد الرسائل، التي أصبحت ٣٧ رسالة فقط بعد أن كانت ٦٥٧ رسالة. تعجبت من هذا الرقم الضخم المحذوف، هل هناك جدوى من إغراقنا بهذه الإعلانات غير المقروءة؟

أحسبني عثرتُ على خبيئة لا تقدر بثمن، ففي الملفات الفرعية لم يكن الأمر يتعلق برسائل قديمة وحديثة، وحسب، ولكن بنصوص ألفها الترجمان، وأخرى ترجمها، ورسائل شخصية وخطابات رسمية، وجداول حسابات، وملاحظات مرمزة، وصور، ونسخ رقمية بصيغة PDF لعشرات الكتب، ومجموعات من الأغاني العربية والغربية.

ربما كان علي أن أقرأ ذلك كله، فقد أكون صورة مطابقة لصاحبها المرغوب فيه من الجميع، أمامي كاتالوج “كيف تصبح ترجمانا ترضي رؤساءك وتبهر مرؤوسيك في ستة أيام!”. هذا المحتوى أمامي ليس عقل الرجل وحسب، بل قلبه، ولسانه، وحواسه، وأسراره كلها.

شعرت أن الجهاز أمامي هو الصورة الرقمية للرجل الغائب، والمعادل الموضوعي لحياته الماضية. كنت أفتح الملفات وأغلقها، بسرعة، غير مصدق لما تحتويه، إنها ليست خطيرة، فلا خطورة تعبر نهر رجل حياته كلها تمضي بين الحروف والنقاط، ولكنها مثيرة.

في دقائق قليلة وجدت أنني داخل شرايين عمره، أشاركه أنفاسه، التي تعسرت ذات يوم هنا، وبدأ إحساسي تجاهه يتحول.

من نحنُ سوى هذه السطور التي تحتفظ بها الأجهزة الرقمية … أو تفشيها؟

في الأيام التي سبقت مجيئي، التقيت بمدير المؤسسة العربية للترجمة في القاهرة، الدكتور “سلمان الإبراهيم”، بشرفة مطعم يطل على نيل مصر العظيم. كان الرجل كهلا فارع الطول، بشارب نحيل كجسده، صَبَغَه مثلما صبغ شعر رأسه. جاء الدكتور الإبراهيم للقائي مرتديا بذلة رمادية اللون، يحمل حقيبة صغيرة من الجلد الطبيعي باللون الأسود.

من أول لحظة جلس فيها أمامي لم يُخفِ الرجلُ تأففه من مستوى الخدمة الضحل، رغم أنه مكان في فندق خمس نجوم، وبطء الجرسون، وعدم نظافة مفرش الطاولة. بدا كما لو كان حريصا على نقل فكرة أنه قادم من كوكب آخر، وليس باعتباره كويتيا، درس في القاهرة سنوات أيام الستينيات كما حكى، وردد، أكثر من مرة، خلال ذلك اللقاء الأول بيننا، قبل أسبوعين.

انصب معظم كلام الدكتور “سلمان” على تمجيده للترجمان، وكيف أنه كان مثالا نادرا للكفاءة، قادرًا على القيام بكل مهمة أوكلت إليه، وأنه لم يكن يجيد العربية والإنجليزية، وحسب، وإنما يلم بمبادىء قراءة نصوص لغات أخرى كالفارسية والفرنسية والإيطالية، كما أن كتابته الدقيقة بلغته الأم لم تكن بحاجة إلى من يراجعها لغويا، فقد كان موسوعيا.

قال لي:

“لقد غاب منذ نحو ثلاثة أسابيع. وساعتها سألتُ الأصدقاء عن بديل سريع. لذلك ستسافر بعد أيام، على تأشيرة زيارة، قابلة للتحويل إلى زيارة عمل خلال ثلاثة أشهر. سألحق بك بعد أسبوع. لدي في مكتبة الإسكندرية مؤتمر عن الإصلاح يجب أن أحضره. لقد أوصيتُ السكرتيرة أن تفتح لك المكتب الخاص بك، لتكون بعيدا عن مضيعة الوقت مع باقي الموظفين. مهامنا معا كثيرة، وتحتاج منك تفرغا.”

لم ينسَ الرجل أن يعطي إشارة ثقة لرأي من رشحني للمنصب، وابتسم فظهرت أسنان تشوبها صفرة مدخن قديم، وهو يقول لي إنني سأكون خير خلف، لخير سلف. ربما أحس بامتعاضي من مديح مجهول سآخذ مكانه، وكأنه يصادر على إمكانياتي.

آنذاك ضايقني الكلام كثيرا. وفي اللحظة التي كنت أفتح ملفا أعددته لأسلمه ما تخيلته إنجازاتٍ حققتُها؛ سواء شذرات ومراجعات لكتب ترجمتُها، أو نماذج من النصوص المترجمة التي نشرتها لي صحف عربية.

ظهرتْ بين الأوراق نسخ من مقالاتي بجريدة “القدس العربي”، فتلوّن وجه الدكتور بغضبٍ خفي، وقال بصوت مستنكِر:

“أنت تكتب في نشرة عبد الباري عطوان؟!”

أجبتُه أنني لا أعرف شخصا بالجريدة سوى الشاعر الأردني “أمجد ناصر”، فهو صديقي الذي أرسل له المواد مباشرة.

وكأنني ساحرٌ استدعى روحا خفية، رنّ هاتفي النقال، ورأيت المفتاح الدولي لمدينة لندن، لم يكن يتصل بي من هناك سوى “أمجد ناصر” نفسه. استأذنت من الدكتور الإبراهيم للرد، وابتعدتُ قليلا واقفا بمواجهة برج القاهرة على الطرف الآخر من النيل. كان صديقي الشاعر المسؤول عن القسم الثقافي بالجريدة يشكرني على المقال الجديد لكنه يطلب صورا أكثر، وعدته بإرسال الصور فور عودتي للبيت.

رجعتُ إلى الطاولة، ليفاجأني الدكتور” الإبراهيم” بقوله:

“سآخذ الملف، سيفيد لدى لجنة تقييم الراتب بالمؤسسة، ولكن بعد إزالة أوراق مقالاتك في القدس العربي، يجب أن تعرف أن عبد الباري عطوان عدو للكويت، وهو أكثر من هاجم دول الخليج، وحتى نمضي في إتمام العقد، عليك بالتوقف عن الكتابة عنده، لن أستطيع حمايتك إذا خالفت هذا الشرط”.

ضحكت بصوت عال، ففي خضم الذكريات التي تداعت، صادفت عيناي الآن ملفا من ملفات الترجمان يحمل عنوان “ملفات القدس العربي” يتضمن مقالاته عن دراسات وكتب أجنبية!

اكتشفت أن هناك أحد أمرين، إما أن الترجمان كان يكتب للقدس العربي دون أن يعلم “الابراهيم”، أو أنه يكتب بمعرفته، ولكنه لا يستطيع إجباره على التوقف، لحاجته الشديدة إليه.

ربما أراد “الابراهيم” أن يقتص من الترجمان في شخصي، فوضع شرطا مسبقا، لعله لم يطُف بذهنه حين جاء الترجمان للعمل في المؤسسة.

سمعتُ نقرًا على الباب، انتظرتُ أن يفتح “شنكر”، فلم يظهر، وتكرر النقر. تحركت من مكاني باتجاه الباب، وفتحتُه. وجدت شخصا أشيب الشعر، صغير العينين، بارز البطن، مترهّل الملبس. يبدو مثل ساعٍ، لكنه لم يكن كذلك:

“صباح الخير، أنا محيي. محيى صابر!”

“آه، أهلا وسهلا، تفضل، حكى لي الدكتور سلمان عنك كثيرا، بالخير طبعا”.

في تلك الجلسة النيلية قبل أيام أخبرني الدكتور “سلمان الإبراهيم” إن أقرب شخص إليه بعد الترجمان هو “محيى صابر”؛ الفنان والناقد التشكيلي. انتظر مني ردة فعل من شخص يعرف الاسم، ولكن بدا علي أني لم أسمع به أبدًا. أحرج الرجل قليلا، وأخبرني أنني سأتعرف عليه عن قرب، وسيكون خير رفيق لي في الكويت.

لم يعرف الدكتور “سلمان” أنني بعد لقائه وقبيل السفر سألت كثيرين عن المدعو “محيى صابر”، حتى دلني أحدهم على الخبر اليقين:

“محيى صابر ـ يا سيدي ـ سافر الكويت من ربع قرن. رسّام فاشل. له عدة لوحات رسم فيها بطتين، ووردتين.

اشتغل محيي هناك مدرسا لحصص التربية الفنية بإحدى المدارس الأولية. ولزيادة دخله كان يقف بعد الظهر في محل تابع لجاليري ليركّب براويز للوحات؛ كأي نجّار مبتديء. قابله أحدهم، وكان متنفذا، فانتشله من هذا البكابورت، وعينه في المؤسسة عنده، مستشارا فنيا.

أما الآن فهو سمسار لوحات، يلف على الرسامين في مصر، يقنعهم بعمل معرض، ويتفق على عمولات، ويشتري منهم بأبخس سعر، ويشحن اللوحات، ولا تعود من الكويت أية لوحة، ولا يزيد المبيع عن النصف دائما، أما النصف الآخر فالقصص جاهزة لتبرير الاختفاء؛ اللوحات ضاعت في الشحن، الجمارك صادرت اللوحات، اللوحات سرقت، الرجل الكبير في المؤسسة أهديناه لوحتين ليوقع إجازة سماح بالمعرض. ورغم تكرار الشكوى منه إلا أن الفنانين يواصلون مسيرة الخضوع له، ربما ـ كما قال لي أحدهم ـ يكون هناك خير من ورائه، لكن ليس وراء محيى صابر غير الشر”.

الآن يتجسد أمامي هذا الشيطان الذي يشبه دمية سمينة خربها طفل شقي. بعد قليل أحسست أن الرجل في مهمة رسمية لاستقطابي. لقد وضع نفسه، أو وضعه الدكتور “سلمان”، جاسوسا علي:

“الدكتور يحب الناس القريبة منه. الاندماج مع الآخرين ليس من الصفات التي سيحبها لديك. لقد جاء الدكتور لقيادة هذه المؤسسة فوجد فيها إرثا مهلهلا تركه المدير السابق، ستجد أكثرهم من العاطلين عن التفكير، وفي اللحظة التي اطمئن بها إلى حضور الترجمان، غاب الرجل، وكان على الدكتور أن يواجه الآخرين وحده، لكنني اقترحت عليه البحث، والحمد لله، حضرتك جئت هنا بسرعة، وستكون سنده الكبير”.

كان “محيى”، كما يبدو، مدرَّبا على التدجين، فهو نفسه مدَجَّن وداجِن. لم يستغرق وقتا طويلا حتى يفصح عن دوره، وبما أن الدكتور ليس موجودا لأيام قادمة، فقد أرسل من يهيئني للعمل في مناخه ومحيطه.

لاحظت شيئا؛ لم يتحدث “محيى صابر” عن الترجمان بصفة الراحل، فقط إشارات مبهمة، عن ترك المكان، والغياب عنه، ويكرر “حين كان هنا”، وهي مفردات لا تصف ميتا أبدا، كما كنت متأكدا. حتى شنكر لم يقل “حين مات مستر محسن”. بدأت أفكار ستاورني بأن اختلافا نشأ وأن سقوط الترجمان أو غيابه كان لهذا السبب.

“ما رأيك، أعزمك اليوم على مطعم إيراني؟”

شكرته، رغم الإلحاح، على وعد بتلبية الاقتراح في وقت لاحق. كان المطعم على ما يبدو هو ساحة التدريب الأخيرة أو المذبح التي سيتولى أمامه تعميدي بنار الخضوع لسيده.

هب واقفا وهو يشير إلى الباب:

“مكتبي في القاعة، الثالث على اليمين، سأعرّفك لاحقا على الزملاء. أتركك الآن لمكتبك!”

ضغط “محيى” على حروف كلمة “مكتبك”، وبدا أن ضيفي كان أحد الذين يضعون أعينهم على المكان. لكن المدير يدرك مكانة “محيى” الحقيقية، فمهما علا به في السلك الوظيفي يظل هو نفسه بالنسبة إليه مجرد صانع الإطارات الخشبية للوحات، إنه فنيّ وليس فنانا، ولم يكن اختياره إلا ليكون عينه على هؤلاء “الأعداء” في القاعة الواسعة.

كان دخول “محيى” الأرضي قد أخرجني من فردوس الترجمان السماوي، وشتان ما بين العالمين، هذا الذي نخوض فيه بقدمين، وذلك الذي نحلق خلاله بجناحين. كان هناك مثلث وهمي يربط بين المدير الذي سيعود بين أيام، والرجل الذي خرج للتو، والملاك الذي صعد إلى سماء ما.

لي جون سوك: الأولوية للأمن القومي؛ الاقتصاد؛ والتعليم

مؤسس جمعية الصحفيين الآسيويين، ناشر (آسيا إن)، كوريا الجنوبية

ثقافة الباعة الجائلين بسنغافورة تدخل تراث اليونسكو

الرئيس الشرفي لجمعية الصحفيين الآسيويين، صحفي مخضرم من سنغافورة

لغة الأشياء / أروى ومصباح الأمنيات

روائية وقاصة من الكويت، فازت بجائزة الدولة التشجيعية، لها عمود أسبوعي في جريدة (الراي) الكويتية.

كوريا الشمالية: الأسرة والزواج وأشياء أخرى!

آندريه نيكولايفيتش لانكوف Andrei Nikolaevich Lankov![]()

كاتب روسي حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة الدولة في ليننجراد ، درس في جامعة كيم إل ـ سونج، أستاذ في الجامعة الأسترالية الوطنية وجامعة كوكمين.